歴史上の人物に迫るには様々なアプローチがあるが、ここでは四柱推命(しちゅうすいめい)という手法を用いて、歴史上の人物がどんな性格であり、なぜ成功したのか(失敗したのか)を読み解く。

今回は、280年続く江戸の基盤づくりをした名君、江戸幕府第3代将軍・徳川家光を鑑定する。家光というと、武家諸法度を完成させ、参勤交代の制度を作るなど、江戸を太平に導くための様々な制度づくりを進めた人物であるが、その一方で、キリシタンを激しく弾圧したり、弟・忠長を切腹させたり、44家ものお家を取りつぶしたりと、冷血で残虐なイメージもある。しかし、鑑定結果は、家光が優しく温厚、おっとりした性格であることを示した。一体家光に何があったのだろうか?

四柱推命では、生年月日からその人が持って生まれた本質を命式表で表すが、定められた命式の通りに生きると、人生うまく行くと言われる。一見順風満帆に見える家光も晩年はうつ病を患っていたと聞く。家光の場合、とても命式表の通りに生きていたとは思えない。何か生きづらさを感じていたのだろうか?

徳川家光(1604-1651)

生年月日:1604年8月12日(慶長9年7月17日)

まずは、命式表の中で、自然界での役割を表す重要な場所、日柱の干支を読み解いていく。

○日柱の干支:「丙寅」(ひのえとら)

これは、「丙(ひのえ)」は自然界の物質に表すと太陽、「寅(とら)」は季節で春を意味することから、「丙寅」は春の太陽と解釈できる。家光は春の太陽のように優しく明るく人々を照らす存在だったのだろうか。太陽が出ているときは常に明るいように「丙」の人は自己中心的で自分が注目されたいという特性を持つ。将軍向きの性格だったのだろうか。

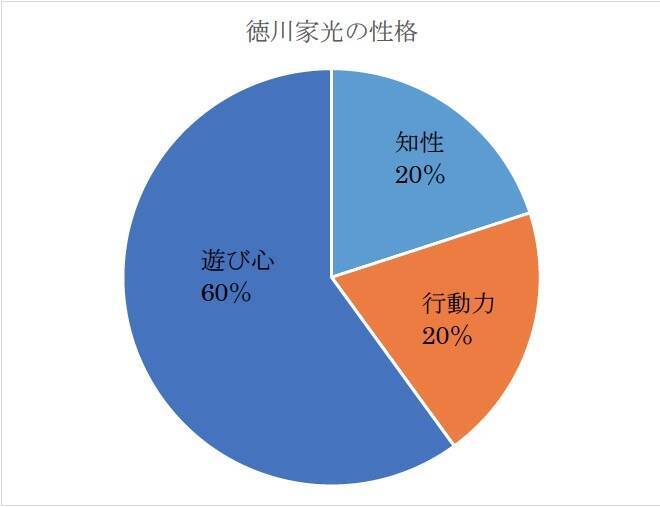

続いて、通変星、蔵干通変星から家光の性格を読み解いていく。通変星、蔵干通変星をわかりやすく円グラフに表すと下記のようになる。

知性…様々な分野の知識が豊富で、何かを学ぶことに喜びを感じる。頭の回転が速く、物事を論理的に捉えることが上手

行動力…頭で考えるよりも行動で結果を出す。未知の分野に挑戦する意欲が強く、交渉力や営業力を磨けば成功できる

人脈…さりげない気配りができて誰とでも仲良くなれる。サービス精神が旺盛でコミュニケーション能力も高く人を動かせる。

自立心…他人に依存することなく、自分が信じた道を突き進む強い精神性。リーダーシップを発揮しフリーで活躍できる。

遊び心…楽しいことを企画する等、生活に遊びを取り入れることが自然とできる。芸術面の才能があり、表現力が豊富。

〇遊び心60%!(食神2つ)

遊び心は、生活に遊びを取り入れることが自然とでき、芸術面での才能がある星。「食神(しょくじん)」は、おおらかで遊び好き、子どもが好きで子宝に恵まれる。

〇行動力20%(偏官)

行動力は、頭で考えるよりも行動で結果を出そうとする星。中でも「偏官(へんかん)」は、攻撃的行動的な星。野性的で思い立ったら即行動派。

通変星の中で、最も重要なのは、月柱の蔵干通変星で「主星(しゅせい)」と言い、オフィシャルな部分を表す。その次に大事なのは、日柱の蔵干通変星で「自星(じせい)」と言い、プライベートな部分を表す。家光は、このいずれもが「食神(しょくじん)」であり、遊び心が60%であるようにこの性質が非常に強まっていたということはもちろんのこと、オフィシャルとプライベートに違いがない、つまり裏表のない人物であったことが予想される。

ここに私は大きな違和感を覚えた。目黒村に鷹狩に出かけたり、その折にさんまを食したりと遊び好きだったことはうなずけるが、本来、家光が持って生まれた性格は、おおらかで温厚、子どもっぽい性格であるはず。しかし、家光はずっと自分に仕えた人物しか信用せず、自分に逆らうもの、悪と考える者をことごとく排除した。島原の乱では、キリシタンを女子ども関係なくことどとく弾圧、拷問して死者は4万人を越え、「火あぶり将軍」と呼ばれた。

また、謀反を企てていた(とされる)弟・忠長を切腹させたという、血縁を殺した最初で最後の将軍でもある。

なぜ、本来の性格を出せなかったのか?それは子ども時代の経験があろう。竹千代(家光)は二代将軍の父・秀忠と母・江の長男であるが、両親は愛嬌がよくしっかり者の次男・国松(忠長)を溺愛した。周りの家臣を含め、「家督は国松か?」という機運が高まっていた。

両親から愛されず、将軍になれないかもしれないという不安から、12歳の竹千代(家光)は短刀を喉につきつけ自害をしようとしたという。乳母・春日局が家康に取りなしたことから無事に家督を継げることとなったが、辛い幼少期の体験は、「悠長にしてはいられない」「常に気を張っていなければ」という焦りを生むことに繋がり、「食神」を封印、攻撃的な星である「偏官」を前面に出すようにコントロールしたのだろうか。

また、両親に愛されない経験をした子どもは、大人になってからも人が信用できず、「善」と「悪」をはっきりと分け、「悪」とみなした者を徹底的にやっつけようとする傾向がある。キリシタンや自分に従わない大名を徹底的に排除しようとする性格はそれゆえだろうか。

〇知性20%!(印綬、偏印)

知性は何かを学ぶことが好きで、物事を論理的に捉えるのが得意。

家光が頭がよかったというのは誰もがうなずけるところだろう。父・秀忠が亡くなると、その手腕を発揮した。まずは幕府に老中・若年寄・奉行・大目付を設置し、幕府の政治機構を作り上げた。家光は、秀忠が発布した武家諸法度を改訂し、参勤交代の生徒を整えた。キリスト教への弾圧を強めてポルトガルと決別。貿易をオランダと中国に限るという鎖国体制を作り上げた。また、現在の内閣にあたる六人衆という制度を作り、合議によって政策を決定した。

続いて、十二運星を見て、持って生まれたエネルギーを見ていく。

〇病(びょう):運勢エネルギー4

ロマンチストで感性が鋭い芸術家タイプ。精神的世界に興味を持ち、神秘的なものを好む。

家光は晩年、精神世界に向き合い続けた。38歳で家督を嫡男・家綱に譲ると、ふさぎ込むことが多くなった。今後の江戸幕府存続へ偉大な働きをした家光は、晩年新たな目標を見いだせず空虚感に襲われていた。そんな中出会ったのが、禅宗の沢庵和尚である。家光は、紫衣事件で出羽国に流されていた沢庵を品川の東海寺に呼び寄せ、「どうすれば思いが満たされるのか」「何に飢えているのか」と、胸に抱いている苦しみをぶつけた。

死の直前、家光は「悲しまじ 悦びもせじ とにかくに 終には終わる 夢の世の中」と詠んでいる。家光は亡くなるまで、人間の本質は無にあるという禅の教えと向き合い続けた。

〇長生(ちょうせい):運勢エネルギー9

順応性が高く、勉強がよくできる。人から信頼を受ける。そのため、保険の営業マンや鑑定士に向いている。また、長生は長男、長女という意味を持ち、家を継ぐ役割を持つ。

当時は長男ではなく、能力がある者が家督を継ぐことになっていた。先に述べたように、両親の愛は弟・国松(忠長)に傾いており、江戸城では次の将軍は国松であると噂された。そんな中、助け舟を出したのが、祖父にあたる家康。乳母・春日局が駿府城の家康の元に走り、実情を訴えた。隠居の身でありながら家康は江戸城を訪れ、竹千代(家光)と国松(秀長)を呼び出した。

2人が現れると、「竹千代は是へ」と自分が座っている上段の下に着座させたのに対し、同じ席へ着座しようとした国松には「あら勿体なし、国はあれへ参るべし」と命じ、はるか下の席に着かせた。また、お菓子が出されたときも「先づ竹千代殿へ進(まい)らせよ」と言い、次に「国にも喰わせよ」と指示し、2人の間に差をつけた。そして、秀忠と江に「竹千代を三代将軍にせよ」と言い渡した。

そんな助け舟を出してくれた家康を、家光は生涯にわたって尊敬し、東照大権現・家康を日常的に敬神した。家康の21回忌には日光東照宮を大改修し、現在のような華麗な社殿を完成させた。自らもそのすぐそばに眠っている。

このように、家康のお蔭で将軍になれたと考えている家光だが、「長生」を持っているのだから、生まれた時からすでに家を継ぐ、つまり将軍になることが決まっていたのだろう。

〇冠帯(かんたい):運勢エネルギー10

女王様の星。エネルギーが強く人をまとめるのが得意。社交的な性格であり、中年以降で成功する。「冠帯」は、「建禄(けんろく)」=王子様の星、「帝旺(ていおう)」=王様の星といった身強(みきょう)の星の一つであり、エネルギーが高くリーダーシップを発揮できる。

20歳にして父・秀忠から家督を譲り受けた家光。京都の伏見城で、天皇から日本の政治を行う将軍に任命される、将軍宣下(しょうぐんせんげ)を受けた家光は、江戸城に戻った後、外様大名を集めてこう言った。「余は生まれながら将軍になるべく育てられここに三代将軍となった。

よってこれからは、外様大名、譜代大名に関わらず、全ての者を余の家臣とする。不満のある者はこの場で申し出よ」外様大名をも自分の家臣とするこの発言に、誰もが驚いた。もちろん、これに逆らう者はいなかった。春日局の英才教育のお蔭もあろうが、紆余曲折がありつつも、自らを「生まれながらの将軍」と言い切ってしまうあたり、上に立つ者の心構えを常に持っていたということだろう。

「三代続けば末代まで続く」という言葉があるように、どの時代、どの家であっても三代目は難しいと言われる。鎌倉幕府の源氏の政権も三代までであり、奥州藤原氏も栄華を築いたのは三代までで四代目で滅びている。この後も徳川幕府を存続できるかどうか、それは家光にかかっていた。家光は自らを奮い立たせ、その後の徳川家の地盤を盤石なものにしたという点で、偉大な人物であったと思う。「徳川実紀」にも家光について「寛大勇壮な資質」「文をもって統治した名君」と記されている。

しかし、先にも触れたように、晩年家光は相当に苦しんだようだ。家督を嫡男・家綱に譲ると、空虚感にとらわれてふさぎ込み、うつ病を患っていたとも聞く。順風満帆のイメージのあった家光の人生だが、今回の四柱推命鑑定を経て、本来持っていた「食神」に付随するおおらかさを封印して生活していたことがわかった。命式表は、その人が持って生まれた本質であり、それに従って生きると人生がうまく行くものの、逆らって生きると失敗をしたり生きづらさを感じたりする。家光の場合は、間違いなく後者だったろう。それまでの無理がうつ病という形で表れたものと推察される。偉大な三代目、しかし、その裏で人知れず苦しい思いを抱いていた家光に思いを運びたい。

古代中国で生まれた「過去、現在、未来」を予見する運命学のひとつで、陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)をもとに、人が生まれながらにして持っている性格、能力、素質を理解し、その人の努力や経験で変わる後天的な運命までも予測することができる。

具体的には、生まれた日(生まれた年・月・日・時間)をもとに命式表(めいしきひょう)を作成し占っていく。なお、ここでは生まれた時間は鑑定に含めていない。

「国史大辞典」に記載されている生年月日を、「和洋暦換算事典」を用いて現行暦に換算し鑑定している。

■用語説明

日柱の干支:その人の本質を表す重要な部分

主星(しゅせい):月柱の蔵干通変星で、その人を表す最も重要な星。主に仕事運を表す。

自星(じせい):日柱の蔵干通変星で、その人のプライベートな部分の性格を表す重要な星。

【参考文献】

・「江戸幕府の基礎をきずいた将軍 徳川家光」大石学監修 ミネルヴァ書房 (2013)

・「徳川家光」藤井譲治 吉川弘文館 (1997)

・徳川家光とは~3分でわかる280年続いた徳川幕府の基礎固めと3代将軍「徳川家光」の基本政策 戦国武将列伝HP https://senjp.com/iemithu/ (2019年5月16日最終アクセス)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)