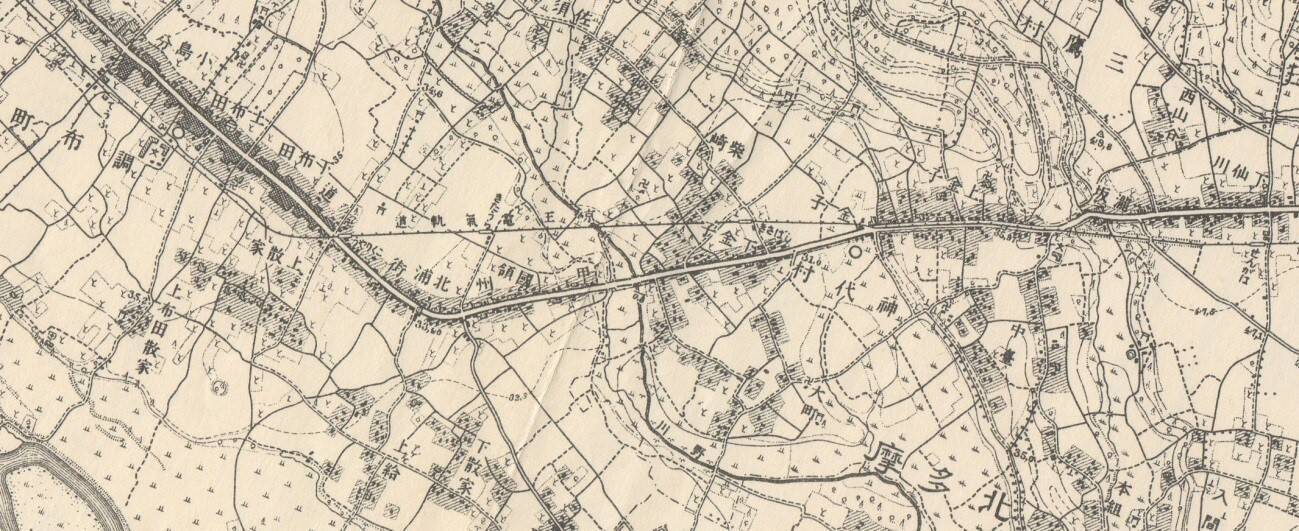

京王線のもうひとつの廃線、昭和2年(1927)12月17日に廃止された仙川~調布間の旧線跡もたどってみよう。現在の京王線は切り通し構造の仙川駅を出るとしばらくして築堤上を走ってつつじヶ丘駅方面へまっすぐ向かうが、旧線は仙川から甲州街道の路上へ降りて金子停留場の前後で幡代以来の「路面電車」をやり、その後は街道の西側を専用軌道が布田駅近くまで一直線で結んでいた。

桐朋学園の最寄り駅なので楽器を持った学生の目立つ仙川駅。台地を切り開いて半地下駅のような構造になっているのだが、その先は段丘崖が控えているため、つつじヶ丘駅までの間には10数メートルの標高差がある。並行する甲州街道には滝坂があり、今の自動車道路では勾配が緩和されているものの、かつては荷車などが難儀する坂道であったという。そもそもこの路線変更は、大正2年(1913)に開通した当初の線路が40パーミルという急勾配であったのを現在の15パーミルに緩和し、併せて金子付近の併用軌道を専用軌道に改良するために行われたものだ。同時に金子、柴崎、国領、布田の各停留場は現在地に移転している。

数年前までキユーピーの東京工場があった同社の「キユーポート」の脇から下る急坂が線路跡のルートだが、ざっと100パーミルほどもある勾配は電車のものではなく、おそらく都道に接続するため土盛りしたのだろう。そこを下りつつ、どこからが線路敷の跡地なのか想像するが、90年の歳月は名残をほとんど消し去ってしまったようで、東側の築堤を上り下りする現在の電車との標高差を感じるのみだ。

ほどなく線路跡の道は現国道に吸い込まれていく。マンションの5階ほどの高さに及ぶ堂々たるケヤキ並木の若葉を仰ぎながら歩道を歩けば、菊野台交番の手前から右手に専用軌道が分かれていたはずだが、やはり痕跡は見当たらない。調布自動車学校のコース南側の短い道路がその跡地であるが、廃線と言われればそう思えなくもない程度。国道に戻って柴崎駅入口の信号をまた右へ入る。あらかじめマーカーで地図に印をつけておいたお目当ての細長いアパートの前に立った。

ここがまさに旧柴崎停留場跡であるが、空中写真でなら一直線を描く廃線跡に建物がまっすぐ並んでいて明瞭なのだが、地上で見るとやはりピンと来ない。道路に素直に面しておらず、入口に三角形の空き地ができているのが、かろうじて廃線の気配ではあるけれど。

アパートの敷地に少し入って奥の家を眺めると、隣近所とは関係なく同じ角度でまっすぐ続いているので、これも言われれば納得という程度では確認できる。午後の太陽がちょうど隙間から差し込んでいた。建物がまっすぐ並んでいるとはいえ道は関係ないので、これを追跡するならジグザグ歩きはやむを得ない。それらしき角度の建物をそれぞれ確認するのだが、やはり実感が湧かないのは当然だろう。

野川に架かる中島橋に出る。川原は一面の菜の花で、小魚でも見つけたのか、まっ白い小鷺が着水した。ドブ臭がほのかに漂っていた昭和末期の野川とは段違いに清浄である。線路はこの橋の北詰から斜めに渡って調布七中の敷地に入っていたはずだ。もちろん中学校の開校は昭和51年(1976)と、廃止のはるか後のことである。その昔は野川も蛇行しており、周囲は田んぼであったから、電車は築堤から短い橋梁でここを過ぎていたのだろう。

ひとつ上流側の橋で右岸へ渡り、中学校の体育館に沿って歩くと、学校の敷地内に標柱が立っていた。比較的新しそうで、「元京王電車ここを通る(大正~昭和初期)」というもの。もう一方の面には「京王電気軌道 軌道敷跡」とあった。実際に電車が走ったのは大正2年(1913)4月から昭和2年(1927)12月までの約14年8か月に過ぎなかったわけだが、地域の歴史を現地にきちんと記録しておく姿勢は嬉しい。

その少し先も道路が線路の角度でごく短距離で続いており、その先の畑の一部が築堤の痕跡のように盛り上がっていた。場所や角度から見ておそらく間違いないだろう。その先を反対側から入ってみると、ちょうど畑で作業中の60代後半とお見受けする男性を見かけたので線路跡であるか尋ねると、まさにここだと両手を広げて首肯してくれた。その人が子供の頃からもちろん廃線なので、電車が走っているところは見たことがないという。

このあたりがまさに旧国領停留場なのだが、駅跡には戸建ての家が建つのみで、もちろん痕跡などない。それでも少し離れた家の塀脇に「京王線旧国領(北浦)駅跡」の標柱があった。七中の敷地内と似たもので、同じ頃に建てられたらしい。解説によれば停留場用地は地元民の用地提供によって設置されたというから、電車の開通を歓迎したのだろう。カッコ内の北浦は、京王では当初「国領」とするつもりであったが、「地元の強い要望によって字名の北浦と変更した模様である」としている。いつ国領に改称されたかは不明だが、調布との間に布田停留場が新設され、またその他の停留場名がいくつか改称したのと同時期に改めたのではないかと推察している。社史などによれば、大正6年に改称された他の停留場は火薬庫前→松原(その後移転して現明大前)、上北沢→北沢(現上北沢)、下仙川→仙川の3か所。

さて、その後はジグザグ歩きを繰り返したが、痕跡はまったく見つからないうちに布田停留場の跡地である常性寺(じょうしょうじ)にたどり着いた。

空中写真でその先の現在線と合流するまではまったく痕跡も向きの一致した建物もないので、疲れたこともあってすぐ南側に位置する現在の布田駅に向かった。平成24年(2012)に地下駅となっているので、思えば最近の廃線跡もあるのだが、そちらはまた次の機会にしよう。

廃線跡をたどって歩くことはできなくても、空中写真で仔細にたどると家の向きに名残をとどめる跡は、実は全国各地に存在する。国土地理院のサイトで簡単に見られるので、ぜひ最寄りの地域でお試しいただきたい。旅客営業をしていなかった路線もあり、専用線(引込線)の跡地などでは、あまり知られていない存在もある。

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)