カードをスキャンすると武器が手に入る仕組み。「アイカツ!」とか「プリパラ」と同じです。

2014年11月29日から「オタカラダッシュ! 第0弾」が稼働。QRコード探しモードを搭載しました。

QRコードが印刷されていればなんでもOK。

コードをかざすと特有のモンスターが登場。モンスターの特定の部位を破壊、宝箱をゲットして新しい武器を手に入れることができます。

不特定多数世の中に存在するものを利用して、ゲーム化する。

「なんでも読み取り型ゲーム」。過去にどんなものがあったか思い出してみます。

1・バーコードバトラー

1991年、エポック社発売。もう25年前です。

基本的にはカードがあって、バーコードをスリットで読み取らせ、キャラクターやアイテムを生成してバトルします。

この「バーコード」が、ほぼなんでも読み取れたので、大人も子供も夢中になりました。

日本で発売されている製品で、バーコードのないものはほぼありません。

あくまでカードなので、牛乳やパンの袋などは一度コピーしてバーコードカードを作ります。

印刷したバーコードをはりつけるための「ホワイトカード」なんかも発売されていました。

意外と「どこにバーコードがあるか」って普段見ていないもの。ひっくり返して探すの自体が楽しい。

日本の一般商品のバーコードは「JANコード」と呼ばれて、頭の数値が「49」から始まります。

この「49バーコード」がゲーム内のキャラやアイテムを生成します。ただし特定のアイテムは専用カードからしか出ません。

その他、本のバーコード(ISBN)やワールドプロダクトコード(8ケタと13ケタのバーコード)も読めるように調整されています。

適当にバーコードめいたものを鉛筆で描いても、だめでした。

ところが悪い大人が、計算して「強いバーコード」を作ってしまい、販売する事件が起きます。

またバーコードの切り貼りで強いバーコードの作成もできることが発覚。

本来「いかに強いバーコードを探すか」がゲーム性の一つ。

公式の大会では「商品名がわからないバーコードを使った人は失格」という厳しい処置が取られました。

現在、スマートフォンでバーコードは簡単に読めるので、すでにフリーでバーコードバトルゲームを作っている人もいるようです。

2・モンスターファーム

1997年、テクモから発売。PS初代です。

一旦ゲームを読み込ませ、ゲーム中でモンスター生成をするときに蓋をオープン。

適当なCDを入れて読み込ませると、モンスターが誕生します。

初代はダブることも多かったです。2になって、一気にモンスター数は増えました。

子供よりも、中高生が夢中になっていた記憶があります。

福山雅治vsミスチルとか、サザンvsシャ乱Qとか、単純にそれだけで楽しい。

売れてるCDだから強い、とかでは当然ない。CDの貸し借りも盛んに行われました。

実際に強くするには、モンスターを合体させながら育てなければいけません。

最強のモンスターを育てるゲームとしては、かなり作りこまれています。特に2は難しい。

時折輸入盤の海外CDが読めなかったりもするので、どういう仕組なのかはわかりません。

モンスターファームPS2版は、DVDからもモンスターが再生できます。

オンラインゲームも登場したシリーズ。是非ここらで新しいのを作ってもらいたい。

BDから生み出したモンスターとCDから生み出したモンスターで戦わせたいです。

3・CDバトル 光の勇者たち

1993年発売。コンセプトは「モンスターファーム」と同じ。

音楽CDからデータを読み取るとRPGのようなキャラクターが生まれ、戦う事ができる。

85年から90年がLPレコードからCDへの転換期。93年はほぼCDに移行した時期。目の付け所は最高でした。

しかし、二人プレイオンリーだったため、普及しきれませんでした。特に育成もなし。

読み込んでキャラを探すのは楽しいだけに、ちょっと早すぎた作品です。

「身の回りのものなんでもゲームに使える」「何が出てくるかわからない」というのはまだまだ可能性が無限にあります。

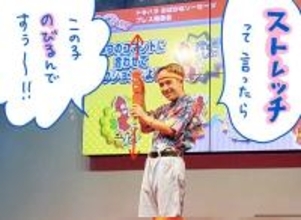

その一つとしての最新作「ブキガミオタカラダッシュ!」。

バーコードと違うのは、QRコードは無限に自分で作成できること。

これは、ちょっとPCで色んなQRコード作って、プレイしてみたいところ。

さて15日から稼働の「ブキガミダッシュ第一弾」では、コラボレーションとしてブラックサンダーのQRコードを読み取らせると、ブラックサンダーソードを入手できるそうです。

黒い雷神だしな! 強いな。

個人的には北海道で売っている「白いブラックサンダー」だったらどうなるのか気になります。

(たまごまご)