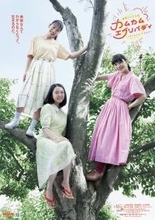

2月21日から4週にわたり「世界の駅シリーズ」を放送している。

2000年4月の放送開始以来、駅を"美"の対象として見るのは番組初のこと。

取り上げる駅は、どれも開業100年を越える歴史ある駅ばかり。

空撮で全景をとらえ、細部の装飾も逃さないカメラワーク。

美しい映像とともに、駅の歴史や建築家の背景が語られる。

番組は物語仕立てのパートと、小林薫のナレーションによる解説パートで構成されている。

駅の建築美に没頭してしまう30分である。

第1回(2月21日放送)は「鉄道の大聖堂」こと、ベルギーのアントワープ中央駅。

地下ホームに若い男が降り立つ。

遠距離恋愛の彼女と駅で待ち合わせなのだが、携帯を忘れたためすれ違ってしまう二人。

カメラは駅をさまよう男女を追いながら、駅構内を映し出す。

彼は石造りの駅舎にいる。

色大理石の柱に囲まれた広大な待合ホール。

彼女はプラットホームにいる。

鉄骨で組み上げられた屋根が、線路10本分の巨大な空間をすっぽりと覆う。

ベルギーの国力を示すために建てられた駅は、贅沢な空間ときらびやかな装飾を持つ。

駅舎とプラットホームをつなぐ大階段の上で、二人はようやく出会うのだった。

第2回(2月28日放送)は東京駅 丸の内駅舎。

新丸ビル5階のテラスに、若い女性が車椅子に乗った祖父を押しながら現れる。

このテラスは、正面に東京駅の全景が見えるスポット。

赤レンガの巨大建築。全長335m。東京タワーを横倒しにしてもまだ余る大きさだ。

祖父は東京駅の建築に関わっていて、当時の思い出を孫に伝える。

第2次大戦中の空襲により一部が焼失。改修されたが、一時的な応急処置のはずだったこと。

しかしその姿のまま、70年近くが経過してしまったこと。

昨年完了した復原工事で、東京駅は3階建ての当時の姿を取り戻した。

屋根の銅板、レンガの目地、鳳凰の石膏レリーフ。

当時の技法でよみがえらせた職人たちの仕事を、カメラは丁寧に拾っていく。

どちらもうっとりする外観を持つ駅。

しかし中に入ると、駅舎もホームも、アントワープ中央駅が圧倒的に広い。

そもそも欧米のターミナル駅には、広い中央ホールを持つ駅が多いのだ。

その理由については、赤瀬達三『駅をデザインする』が詳しい。

著者は駅デザインの第一人者。地下鉄の出口を黄色に、路線を「○」に決めた人。

「駅をわかりやすくするために重要なのが、空間構成のデザインだ」と語る。

欧米のターミナル駅では、旅客は広いホールで時間を過ごし、電車が着くころホームに向かう。

広大な空間では、切符売り場も、改札も、エレベーターも、どこになにがあるか目で見える。

目で見えるのでわかりやすい。案内サインも必要最小限で済む。

対して、日本のターミナル駅は、狭い。

天井は低く、視界が悪い。階段を上ったらどこに行くのかわからない。

どこに行くかわからないので、案内サインが増えてしまう。

案内をすればするほどわかりづらい、という悪循環になってしまうのだ。

新宿や渋谷などの「ダンジョン駅」も、あぁ確かに……といろいろ思い当たる。

『駅をデザインする』を読んでから放送を見直すと、確かにアントワープ中央駅はわかりやすい。

旅客の動線はホール→大階段→プラットホーム。

プラットホームの真ん中は吹き抜けになっていて、エスカレーターが地下へと伸びている。

吹き抜けの両サイドには高速鉄道の地下ホーム。

駅舎を背にしてプラットホームを眺めれば、全ての列車が見える構造になっている。

番組のインタビューで、ベルギー国鉄のスタッフはこう語る。

「芸術作品のように美しい建築ですが、存在理由は駅であることです。駅としての機能が無くなれば、全く意味のない建物になってしまう」

美しい駅は、芸術性と利便性の双方を併せ持つ特殊な建築物なのだ。

『美の巨人たち』3月7日放送回で取り上げるのは、マレーシアのクアラルンプール駅。

植民地時代に建築された英国風建築で、駅と呼ぶにはあまりにまぶしい白亜の宮殿。

「国王が住んでいる」と言われたら信じてしまいそう。

見た目の美しさはもちろん、空間にも注目してほしい。

(井上マサキ)

(写真はプレスリリースより)