オーディオメーカーだけでなく、電機メーカー、おもちゃメーカー、重工業の会社まで、幅広い業種が手がけたプレイヤーの数々。高度成長期の、さまざまなアイデアやデザイン性が活かされています。

展示されている108台はすべて、高円寺円盤/リクロ舎店主・田口史人さんの私物。展示会の企画制作・ディレクションも田口さんによるものです。

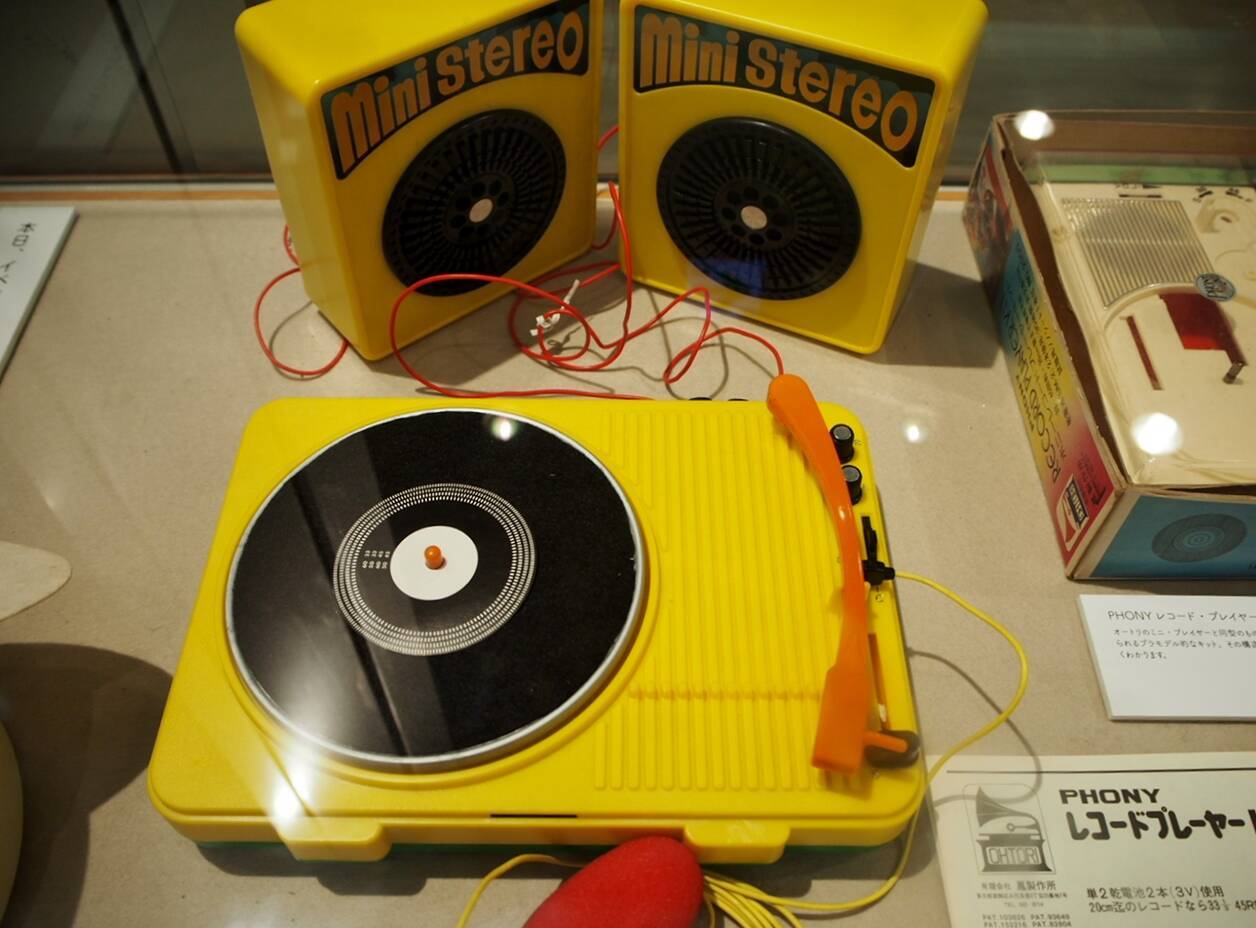

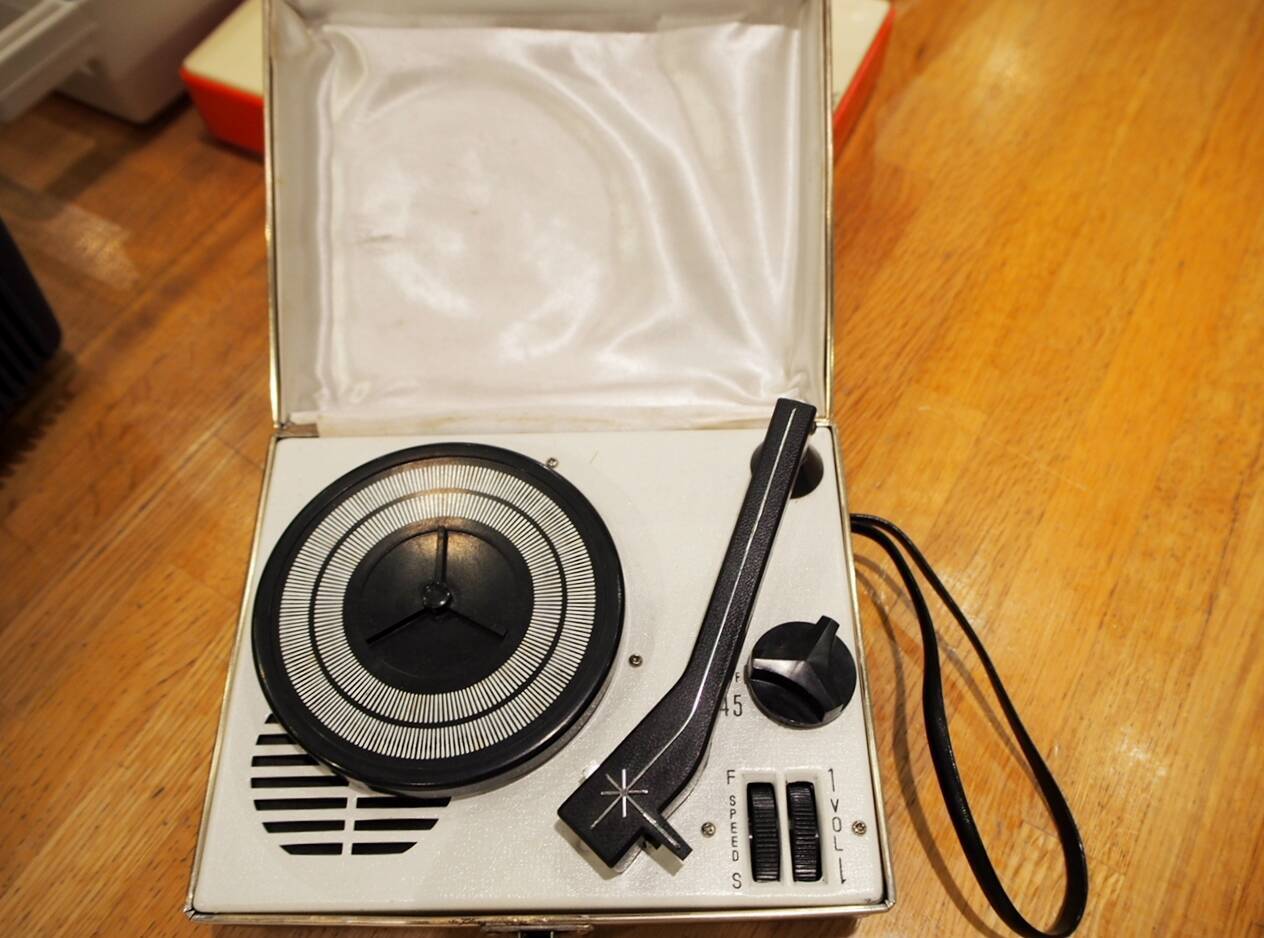

見るだけで楽しいデザイン!

田口さんの解説とともに、いくつか紹介していきましょう。

■COLUMBIA SE-8

丸っこいボディに水玉模様があり、目盛りが『目』のように見える「てんとう虫レコードプレーヤー」。赤が一般的ですが緑もあります。黄色もあるそうですが、田口さんも未確認とのこと。

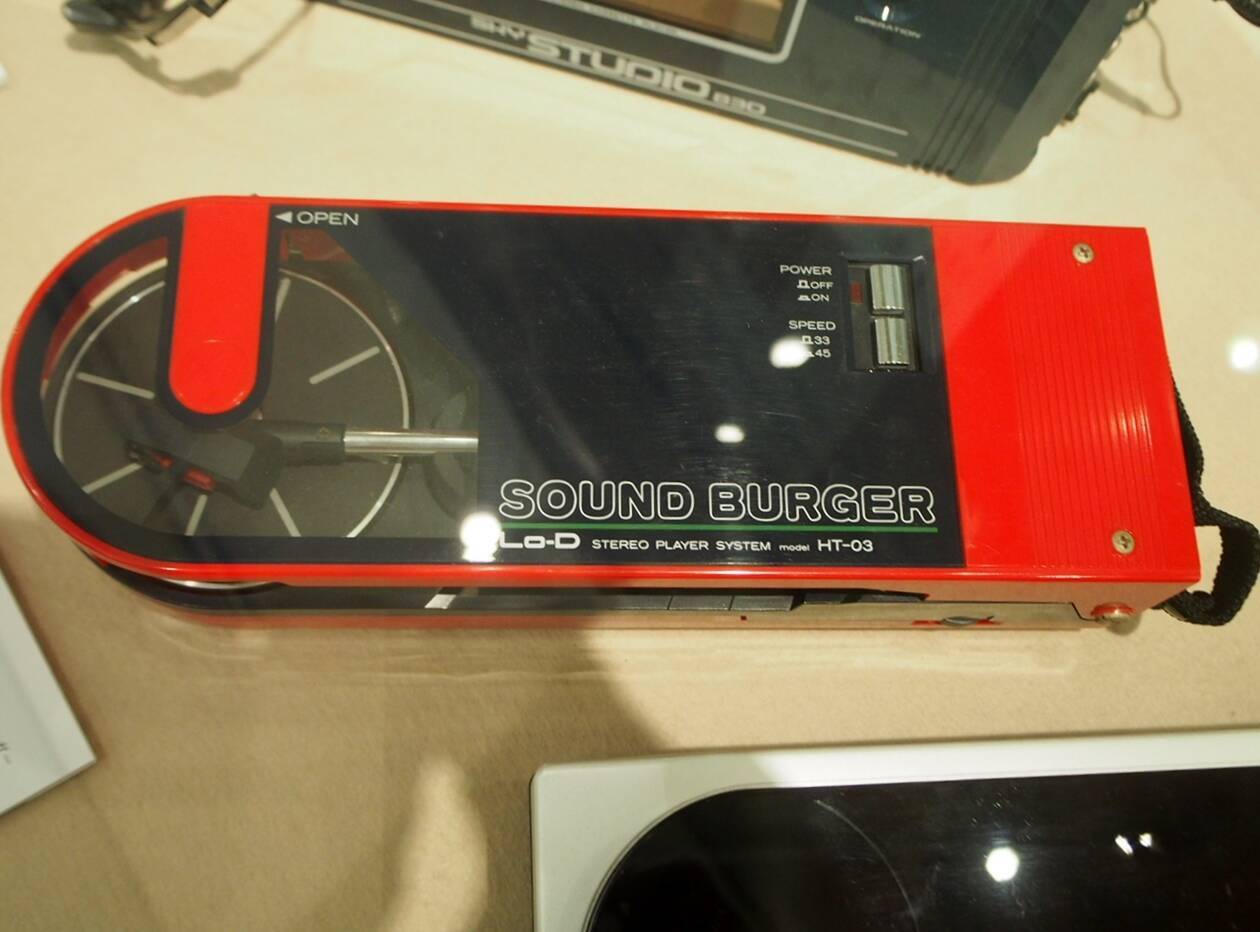

■LO-D HT-03

LPを挟み込んでプレイするハンバーガーのようなレコード・プレイヤー。通称サウンド・バーガーです。明らかにポータブルですが、スピーカーが無く外部出力のみとなっています。

■TAKT TP-5 / TAKT TP-33

しゃれたシンプルなデザインは、TAKTならでは。日本のプレイヤーという感じはあまりなく、欧米のプレイヤーに通じる軽さと大柄なデザインが、他のプレイヤーと一線を画しています。

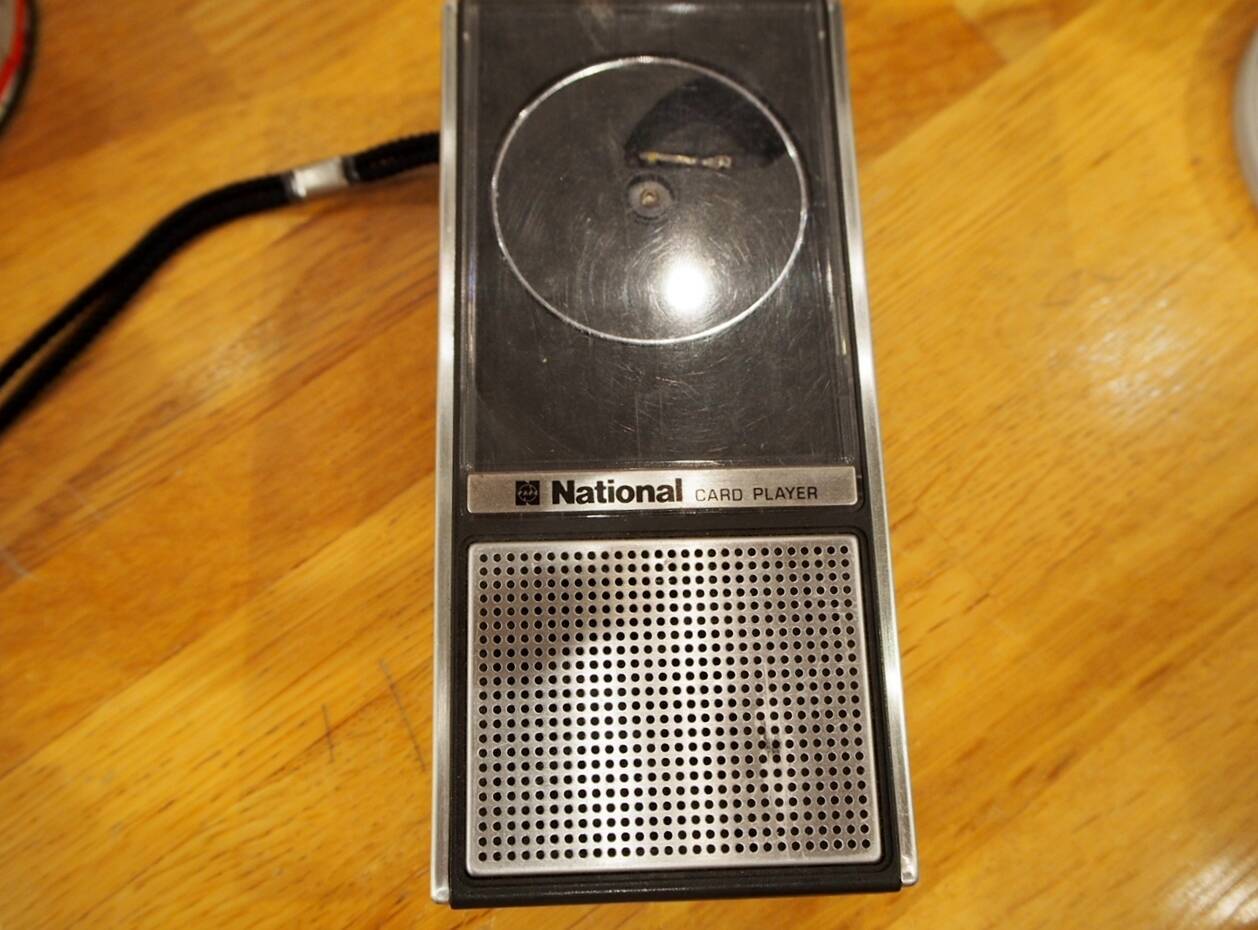

■NATIONAL WE-200XC

ナショナルのたて開きトランク型。カセット、マイク、ライン入力はもちろんですが、なんといっても売りはリズム・ボックス。よく見るとボサノバ、ビギン、ロック、マーチ、ワルツのボタンがあります。

■LUCKY KP-747F

台湾のメーカーが作った、かっこいいポータブル・プレイヤー。基本的に日本のものを展示していますが、この商品はおそらく日本向けに作られていたものです。

各家庭によって違う音が流れていた?

取材した当日は、いろんなプレイヤーの音を聴き比べる「出張円盤レコード寄席」が行われていました。

田口さん「レコード・プレイヤーは各家庭に1台しかなかった。みんなそれが普通の音だと思っていたけど、実は聴かれていた音はプレイヤーによって違う、というのを体感してもらおうと思います」

尾崎紀世彦の「また逢う日まで」を4台のプレイヤーで聴き比べてみると、確かに音が違う! ちょっと音がキンキンしているものや、やたらとパワフルな音が出るものまで。同じレコードを聞き比べることで、音の違いを認識することができました。

イベントでは他にも多様なプレイヤーを試聴することができました。

■ぜんかけん パソレコミミー

京都の教育系出版社である、ぜんかけんが制作していたプレイヤーです。小さなトースターのような正方形のプレイヤーで、3インチほどの固めのシートレコードを上から差すと音が鳴ります。もちろん、専用のレコードしかかけられません。

■日本重工 Sopic / ナショナル パナピック

筒型のレコード・プレイヤー。筒の下部に針があり、同サイズのレコードの上に置くと針が回転し、上部のスピーカーから音が出るという画期的なプレイヤーです。

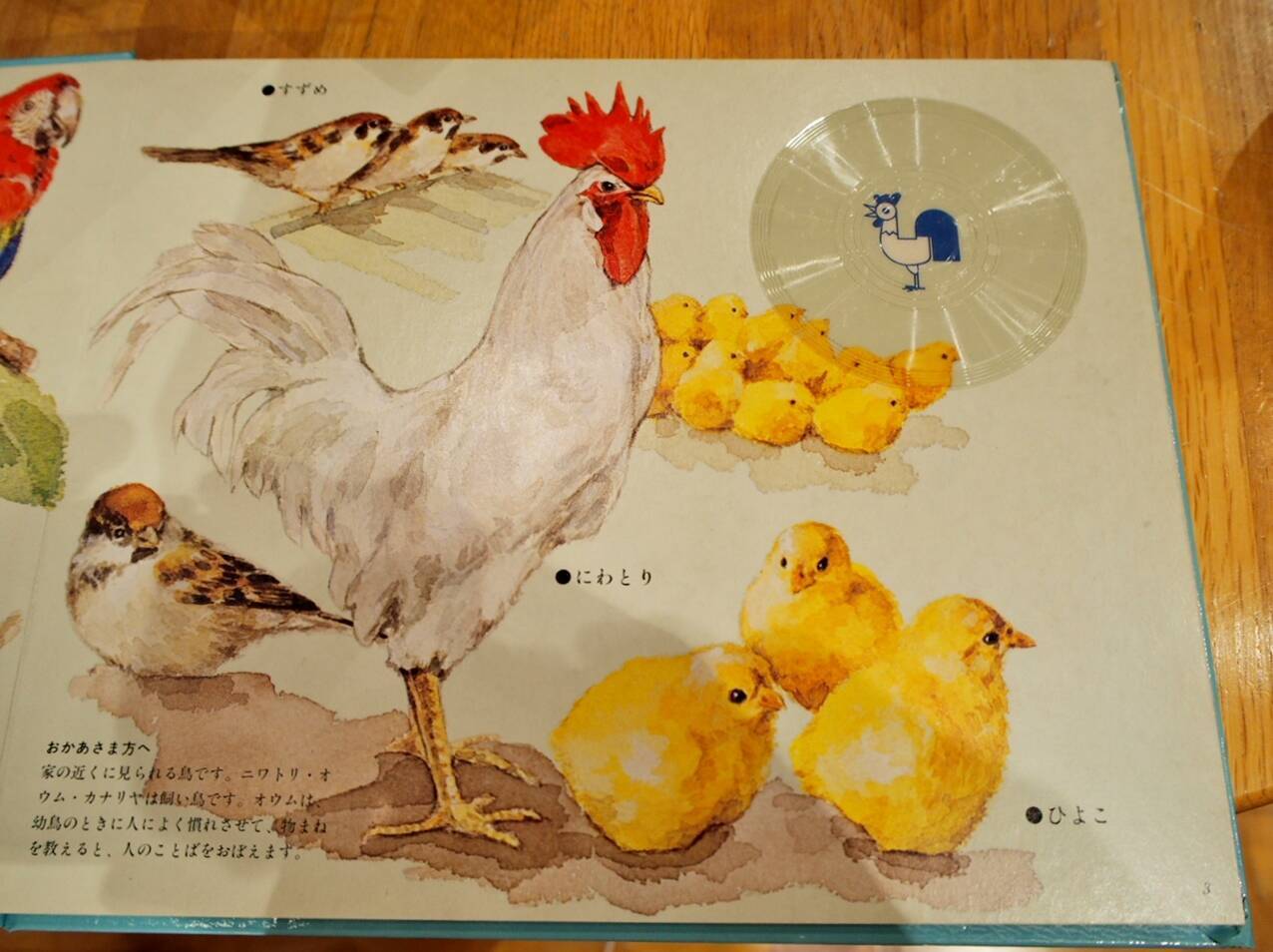

■パナピック/音の出る絵本

中面にレコードが付いており、上にプレイヤーを置いて鳥や動物の鳴き声を読み聞かせるというものです。

田口さん

「このプレイヤーは後にカラオケ機として大ヒット。スナックによく置いてありました」

■おしゃべりカンカン

なんと、手動で回転し再生させるというおもちゃです。ナンパ編・ヒステリー編の2枚が入っており、聴いてみると想像以上にひどい内容(苦笑)

田口さん

「一般的には、レコード=音楽を好きな人が聴いていた、というイメージがあるかもしれません。でも、昔は学校の卒業記念や教育用、宣伝用、おもちゃ等、音楽以外の目的で作られたレコードがいっぱいあったんですよ」

■ソニー PS-F5

レコードを垂直に立てて使うプレイヤー。ポータブル・レコード・プレイヤーに対しては消極的だったソニーが、他社がポータブルから引いてコンポに移行していった時期になって発表した珍機種です。

スピーカーも持ち手も無いので、ポータブルとは言えないかもしれません。しかし、奇抜なフォルムとサイズはポータブル・レコード・プレイヤーと呼ぶに相応しいでしょう。

生活の一部だったレコード・プレイヤー

田口さんは「僕はボロボロになったレコードが好きなんです。なんでボロボロになるか? 決して乱暴に扱っていたわけではなく、暮らしと関係があるんですよ。昔の人はいまよりも大きな動きで生活していた。

参加者も若い世代からオーディオマニアまで幅広い人たちがいました。「北関東蓄音機倶楽部」の方々は、音の違いを熱心に聴き入っていました。

最初から最後までワクワクしっぱなしだった、という40代の女性に感想を聞いてみました。

「いちばんの衝撃は、プレイヤーの聴き比べですね。音がこんなにも違うものなんだなぁ、と。小さいころ、背中からレコードを入れる人形(おはなしマーガレットちゃん)を持っていたことを思い出しました」

展示会の主催者である、生活工房・竹田由美さんにお話を聞きしました。

「生活工房では、暮らしのデザインをテーマに展覧会やワークショップを行っています。昔はレコード・プレイヤーがどんな家庭にもあり、音楽以外のレコードを聴く機会も日常的にあったんですよね。レコード・プレイヤーを当時の生活を考えるテーマの一つとして捉える、というのも面白いのでは、と思い企画しました」

「日本のポータブル・レコード・プレイヤー展」は8月28日まで、世田谷文化生活情報センター・生活工房ギャラリーにて開催されています。

http://setagaya-ldc.net/program/334/