とりあえずびっくりしましたね、エヴァの特報

いや〜それにしても、びっくりしましたよね、エヴァの特報。あの人があんな風になっちゃったエヴァに乗って、あれがあんなにグルグル回りながらあれを撒き散らすとは……。おれは「エヴァの特報が流れる」と知って見にいったのに「ウワー!」となったので、知らずに見にいった人の衝撃はいかばかりか。映画本編の内容は頭に入ってきたのだろうか。最初の方の山下達郎の歌とか、ちゃんと記憶に残っているのだろうか。心配である。

公開までの目処が立ったからこそああいう特報を流したのだろうから、後は2020年を座して待つのみである。しかし、平成が終わったその先に『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が待っているというのは、エモエモにエモい。そこまでエヴァ大好き人間でもないおれですらこうなんだから、20年以上追っかけてきた人は2020年以降は余生という感じになっちゃうのではなかろうか。頑張ってほしい。

ノイズが減ってわかりやすくなった、細田守の追うテーマとは

というわけで、『未来のミライ』である。主人公は鉄道好きで甘えん坊の4歳児くんちゃん。映画が始まったところで、くんちゃんのお母さんは赤ちゃんを連れて家に戻ってくる。

毎回公開されるたびにインターネットでは意見が飛び交い、にも関わらず世間的には夏休み向けのファミリームービーとして宣伝されることから、ネットと世間の温度差を思い知ることになる細田守作品。なんであんなに議論が紛糾するのか、その原因の一つには映画内に強すぎるディテールが出てくるのに、それがスルーされがちという点があるように思う。「うちは女が強いから!」とか言いながら飯の準備を全部女性にやらせる田舎の大家族とか、それはちょっとどうなのよというイラつきを感じる現実的なディテールが、劇中で特に断罪されることもなくスルーされる。これは人によってはキツい。細田守作品に引っかかる人が多い理由の一つではないか。

が、『未来のミライ』はくんちゃんの空想なのか、実際にタイムスリップして冒険しているのかにあえて区別が設けられていない。だから現実的な場面が少なく、話の抽象度が高い。やたらと偉そうな婆さんやフワフワしてる感じがムカつくシングルマザーみたいな、具体性があってなおかつイラつく対象があんまり出てこないのである。

ノイズが少なくなったことで、細田守がこれまで描いてきたテーマにつながる主題が、よりはっきり見えるようになっている。その主題は「日常の些細な選択の積み重ねが、地層のように重なって我々の"現在"を形作っており、未来はその先にある」というものだ。過去から現在にはすべて因果関係があり、それが家族を形作っているという主題を、本作はビジュアル面でも脚本の面でもかなり的確に伝えることができていると思う。

加えてくんちゃん一家の歴史には、彼らが暮らす磯子というエリアの地域史と太平洋戦争という歴史的事件がはっきりと関係してくる。巨大な歴史的事件と地域の特性がミクロなファミリー・ツリーに接続され、家族に大きな影響を与えるという視点は素直に面白かった。『サマーウォーズ』ではミクロな単位である家族が社会全体に影響を与える話を描いていた細田守が、その逆を描いたことになる。

もちろん、すべての問題が血縁に帰着してしまい、「自分の子供は宝物である。なぜなら自分の子供だから」という価値観で一本筋が通ってしまっていることへの批判や反感はあると思う。特に今年は『デッドプール2』や『万引き家族』といった作品で「血縁関係以外でも家族は家族たり得るかもしれない」というテーマが打ち出されていたこともあり、そのへん2018年の映画として素朴すぎませんかと思わないでもない。

そして細田守が本作で叩きつけてきたものがもうひとつ。それが、4歳児のブリーフである。

「くんちゃん、可愛いでしょう!」という演出から感じる、細田守の"滾り"

今までこの映画の主題がどうのこうのと色々書いたが、それは映画の中でいうと大体30%くらいの部分で語られていることである。で、残りの70%で語られているのは何かというと「どうですか! うちのくんちゃん、可愛いでしょう!!」という力強い主張である。

確かにくんちゃんに関する描写はよくできている。子育ての経験がないおれが見ても「ああ! 確かに幼児ってああいうふうに階段降りるわ!」とか「ああいう姿勢で寝るわ!」とか、感心することしきり。ボヤッと立っている時の姿勢の感じとか、穴があくほど4歳児を観察した人間にしかできない演出が随所に見られる。すごいことだと思う。

しかしですね、また今回も男児が犬になったりする必要はあんまりなかったんじゃないですか!? 『おおかみこども』で散々やったじゃん! 唐突なくんちゃんケモノ化の場面に加え、ミライちゃんに全身をつつき回されて「もっとやってぇ〜」ってなる場面とか、ブリーフ一丁で「ズボンを履きたくない」と駄々をこねる場面とか、なんというか、所々で単なる演出の枠を超えた"滾り"みたいなものを感じてしまった。

対して、ミライちゃんに関する淡白さはすごい。中学生くらいの少女という、なんとかして可愛く描いてやろうという気持ちになりそうなキャラクターなのに「セーラー服着てりゃいいっしょ」くらいのボンヤリ感である。4歳の男児に対するものと比較すると本当に熱量が全然違う(出番も少ない)ので、「タ、タイトルが『未来のミライ』なのに、それでええんでっか!?」と慌ててしまった。細田守、ここでも引いてないし媚びてないし省みていない。聖帝サウザーのような男である。

いやほんと、社会的事件とくんちゃん一家の家族史のつながりとか、もうちょっと掘っても面白かったのではないかという気もするのだが、それはサウザー様にモブキャラが意見するようなものだ。そもそも、男児に対する描写のこだわりも含めて細田守という人の作家性という気もする。そういう意味でも、『未来のミライ』はこのアクの強い監督のドロドロした原液のような映画だと言えるだろう。

【作品データ】

「未来のミライ」公式サイト

監督 細田守

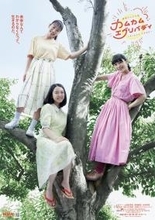

声の出演 上白石萌歌 黒木華 星野源 麻生久美子 宮崎美子 役所広司 福山雅治 ほか

7月20日より全国ロードショー

STORY

妹ができたばかりの4歳児、くんちゃんは両親に放りっぱなしにされてむくれ気味。そこに「この家の王子」と名乗る男と「未来から来たくんちゃんの妹」と名乗る少女が現れ、くんちゃんの一家にまつわる不思議な冒険に誘われる