前回の記事

江戸時代にも活躍していた!武田信玄の軍師・山本勘助の伝説を受け継いだ子孫たち【中】

戦国時代、「甲斐の虎」と恐れられた武田信玄(たけだ しんげん)公に仕え、兵法を駆使した伝説の軍師・山本勘助(やまもと かんすけ)。

そのモデルとなった山本菅助の孫・山本三郎右衛門正幸(さぶろうゑもん まさゆき)は、兄の死によって改易(領地没収)処分を下され、名誉を回復するため仕官を求めますが、色よい返事が貰えないまま二十数年の歳月が流れてしまいます。

このままでは、兄やご先祖様がたに申し訳ない……三郎右衛門は失意のどん底でした。

■二十数年越しの悲願・仕官を果たし、「三代目菅助」を襲名!

「もうダメだ……」先の見えない三郎右衛門(イメージ)。

大本命であった水戸藩への仕官が絶望的となると、期待が大きかった分だけ落差も激しく、「もうダメだぁ~……」と今度こそ諦めていた寛永十1633年、甲府城に在番していた伊丹播磨守康勝(いたみ はりまのかみやすかつ)から手紙が届きます。

「よぅ三郎。もしブラブラしているんだったら、ウチで養ってやらんでもないぞ?(意訳)」

康勝はもともと駿河の海賊衆で、武田家の滅亡後は徳川家康へ取り入って巧みに出世し、やがて本田正純(ほんだ まさずみ)ら政敵を追い落として幕府の財政分野で大きな影響力を持っていました。

再び巡った仕官のチャンス!……嬉しくないと言えば嘘になりますが、三郎右衛門はどこか引っかかるものを感じます。

「うーん……千載一遇のチャンスではあるが、播磨守殿に運命を託して大丈夫だろうか……?」

辣腕で知られた康勝は、その功績と同時に敵も多く、人格にも難があるようで、いっときは時流に乗って仕官できたとしても、その勢いがいつまで続くか不安が残ります。

運不運は重なるもので、悩んでいる三郎右衛門のところへ、やはり武田遺臣の日向半兵衛正之(ひなた はんべゑまさゆき。後に政成)が声をかけて来ました。

「我が主君・信濃守様がそなたの噂を聞いて、是非とも会いたいとの仰せじゃ」

信濃守とは永井信濃守尚政(ながい しなののかみなおまさ)の事で、下総国古河藩(現:茨城県古河市)から山城国の淀藩(現:京都府京都市)に転封が決まり、是非とも家臣に連れて行きたいという話でした。

「信濃守様は甲州流軍学に造詣が深く、山本菅助の孫であるそなたにも教えを乞いたいとの事じゃ」

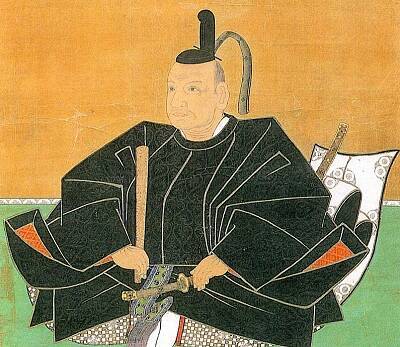

三郎右衛門を手厚く迎えた永井尚政。Wikipediaより。

三郎右衛門は考えました。どちらも相応の権勢はあるものの、人格に問題がある上、ぞんざいに扱われそうな康勝に比べて、「是非とも会いたい」「教えを乞いたい」という誠実な人柄の尚政だったら、後者がいいに決まっています。

「よし、相分かった。この微力を信濃守様のためにお尽くし申すとお伝え下され」

かくして三郎右衛門は晴れて尚政に仕官を果たし、足軽20人と知行300石という好待遇で迎えられたそうです。

「兄上、そしてご先祖さまがた……遂に、遂に悲願を果たしましたぞ!」

山本家の名誉を回復した三郎右衛門は、晴れて三代目「山本菅助」を襲名。めでたしめでたし……ちなみに、三郎右衛門を召し抱え損ねた康勝は、専横の振る舞いが過ぎたため三代将軍・徳川家光(とくがわ いえみつ)によって失脚させられてしまったそうです。

■六代目・山本菅助(四代目菅助)

※寛永九1632年生~元禄五1692年没

三代目菅助の嫡男ですが、諱は不詳。延宝八1680年に主君・永井信濃守尚長(ながい しなののかみなおなが)が家臣に殺害され、跡継ぎがなかったために改易されると、土浦藩主の松平因幡守信興(まつだいら いなばのかみのぶおき)に仕えました。

初代菅助が得意とした城取とは、城を「攻め取る」と同時に「間取り」の意味も。

貞享二1684年、土浦城(現:茨城県土浦市)の普請奉行を拝命した菅助は、大手口(高津口)を武田流の出枡形に、搦手口(真鍋口)に丸馬出を二つ重ねるなど、初代菅助が考案したと言われる城取(ここでは築城術の意)を採用。

また、寛文十二1672年4月に甲斐国の恵林寺(えりんじ。現:山梨県甲州市)で執り行われた「信玄公百回忌」法要に参列した記録が残されています。

■七代目・山本十左衛門尉

※生没年不詳

四代目菅助の養子で、諱は不詳。山本家は代々嫡男を「菅助」、養子を「十左衛門尉」と称するしきたりになっていたそうです。

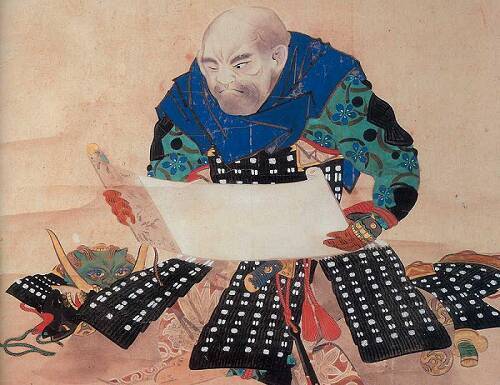

松平輝貞の肖像。Wikipediaより。

主君・松平右京亮輝貞(まつだいら うきょうのすけてるさだ)の命を受けて転封先の壬生城(現:栃木県下都賀郡壬生町)の改修を担当、父祖伝来の「山本勘助流(※)城取術」を採り入れました。

(※)実在の菅助と伝説上の勘助が混在する中、後者の方がウケも良かったのか、よくこちらの「勘助」表記がブランディングに使われていたようです。

以後、山本家は松平藩における城取(城の構築と防衛)を司る家門として位置づけられていったそうで、それからも高崎藩(元禄八1695年~現:群馬県高崎市)、越後村上藩(宝永七1710年~現:新潟県村上市)、再び高崎藩(享保二1717年~)と転封を繰り返す中、幕末まで仕え続けたそうです。

現代もこれらの地には松平藩の名残を見ることが出来るので、もしかしたら城の遺構に勘助流兵法の名残を発見できるかも知れません。

【完】

※参考文献:

海老沼真治編『山本菅助の実像を探る』戎光祥出版、2013年

丸島和洋編『武田氏家臣団人名辞典』東京堂出版、2015年

笹本正治『軍師山本勘助―語られた英雄像』新人物往来社、2007年

山梨県立博物館編『実在した山本菅助』山梨県立博物館、2010年

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)