前回の記事

モンゴルに自由と統一を!日本人と共に民族独立を目指した悲劇の英雄・バボージャブの戦い【四】

時は20世紀初頭、永らく清国に支配されてきた南モンゴル(現:中国内モンゴル自治区)の青年・バボージャブ(巴布扎布。1875~1916)は、民族独立の希望を抱いて日露戦争に参加。

日本側の義勇兵「満洲義軍(まんしゅうぎぐん)」の主力メンバーとして活躍し、勝利に貢献したものの、総力戦でボロボロになった日本はロシアから賠償金を取れず、また期待していた満洲・モンゴルの解放も「お預け」となってしまいました。

落胆したバボージャブでしたが、次のチャンスに向けて地道に実力を養っていたところ、辛亥革命(しんがいかくめい)によって清国が滅亡。更に北モンゴルでチンギス=ハーンの直系子孫に当たるボグド=ハーンが「大モンゴル国(1911年~1924年)」を樹立します。

雄々しく翻った大モンゴル国の国旗。Wikipediaより。

270余年ぶりに復活した「モンゴル人のモンゴル国家」に全モンゴル民族が歓喜に沸き立つ中、バボージャブも家族と兵士を集めて大冷営子(現:中国遼寧省阜新市)を出発、首都フレー(現:モンゴル国ウランバートル)を目指したのでした。

■中華民国軍と戦いながら、首都フレーを目指す

「いざフレー、ボグド=ハーンのお膝元へ……!」

民国元1912年8月に出発したバボージャブ一行は、大モンゴル国に参加させまいと妨害する(清国に代わってほぼ全土を掌握している)中華民国と交戦しながら、じわじわと北西を目指します。

(※一説には「夜陰に乗じた逃亡した」とも言われますが、もしも逃亡するなら数十名単位の兵士を率いては却って不利となりますから、ここでは「堂々と出発した」説を採ります)

一行はナイマン旗(現:内モンゴル自治区通遼市)、ジャロード旗(同)、アルホルチン旗(同)、東西ウジュムチン旗(同自治区シリンゴル盟)、アウガ旗(同)、ホチト旗(同)を通過。

ひとまずは安全を確保できたこと、そして戦いながらの旅程に疲れてしまった妻子をホチト旗の信用できる者に預け、更に先を急ぎました。

「日露戦争でロシアのコサック騎兵を相手に大立ち回りを演じた南モンゴルの英雄バボージャブが、大モンゴル国を目指してやって来る!」

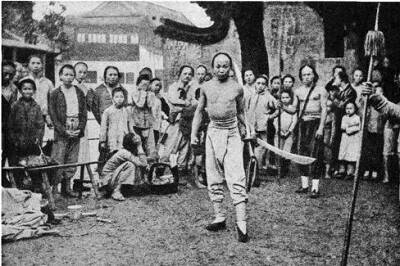

「俺たちも戦うぞ!」参集するモンゴル族の人々(イメージ)。

バボージャブの噂を聞きつけた道中のモンゴル族は、彼の声望を慕って次々と参集。出発当初は数十名だったバボージャブたちが、いつしか二千人を擁する一軍に膨れ上がっていました。

この報せは大モンゴル国の首都フレーにまで届き、心強い援軍に喜んだボグド=ハーンは、軍務大臣のアルホア(阿尓花)公ナスンアルビジフ(那遜阿尓畢吉呼)を迎えに出します。

また、同時期に開魯鎮(かいろちん。現:内モンゴル自治区通遼市)で蜂起した烏泰王(うたいおう)への援軍として、道中で兵の徴募もさせました。

「……で、貴殿がバボージャブか。南モンゴルで少しは鳴らしたらしいが、辺境の馬賊上がりが中央(北モンゴル)でどれだけ通用するだろうな?」

自分より優れた人材をあまり喜ばなかったナスンアルビジフは、バボージャブの台頭を予防するべく、側近のシャオパエンパタ(小巴彦哈達)と同格に扱うことで、ライバル心を煽ろうとしました。

(やれどっちが上だの下だの、まったくバカバカしい……しかし、すべては大モンゴル国のため、我らが大ハーンのため。ここは辛抱だ……!)

ナスンアルビジフと合流したバボージャブは勅命によって南方方面営長(大隊長)に任ぜられ、開魯鎮の烏泰王に加勢して中華民国軍と交戦します。しかし、ここでしばしば内輪揉めが発生し、戦術性の違いから開魯鎮は陥落してしまいました。

「……もうアンタらとは一緒にやれねぇ!こっからフレーまでは独自に行動させて貰うぞ!」

本隊から離脱、独自行動をとるバボージャブ軍(イメージ)。

バボージャブ軍は自前の兵を率いてナスンアルビジフの本隊から離脱。その後も各地を転戦しながら12月にフレーへ到着すると、さっそくボグド=ハーンに召し出されました。

「そなたがバボージャブか……赫々たる武勲は聞き及んでおる。

「ははぁ……微力ながら粉骨砕身、我らが大モンゴル国の弥栄に奉公致します……!」

晴れて将軍に叙任されたバボージャブは、ホチト旗の家族を呼び寄せて身柄を確保。後顧の憂いなく翌年からの出征に備えるのでした。

■盟友・川島浪速との出会い

さて、バボージャブたちが南北モンゴルの統一を目指す戦いを始めていた同じころ、満洲でも民族独立の動きがありました。

立憲君主国家を目指した愛新覚羅善耆。娘に「男装の麗人」川島芳子がいる。Wikipediaより。

辛亥革命によって清国皇族が次々と粛清される中、日本陸軍の通訳官・川島浪速(かわしま なにわ)が粛親王・愛新覚羅善耆(アイシンギョロ シャンチー。あいしんかくら ぜんき)を救出。

同志である日本陸軍の貴志弥次郎(きし やじろう。参謀本部)や小磯國昭(こいそ くにあき。関東都督府参謀)らと組んで粛親王を擁立、満洲人国家の樹立(清朝の再興)を図ります。

「モンゴルでも独立の動きがあるようだから、連携しよう」

と、粛親王の妹婿であるグンサンノルブ(貢桑諾爾布。

「満洲・モンゴルの連携が実現すれば、中華民国も容易には手が出せず、互いの民族独立も叶うだろう」

南モンゴルの近代化に貢献したグンサンノルブ。Wikipediaより。

利害の一致した満洲とモンゴルが急速に接近する中、バボージャブは川島浪速との親交を深め、共にアジア解放の大義を語り合うまでの関係を育みます。

……が、満洲人国家の樹立計画は、その後ろ盾となっていた日本政府から「待った」がかかり、そのまま沙汰止みとなってしまいました。

「……仕方あるまい……日本としては、あまり露骨に独立運動を支援すれば、ロシアと中華民国を同時に敵に回すことになる……そこまでの国力はまだ回復していない筈だ……」

しかし、川島浪速との出会いはバボージャブにとって大きなものであり、その後も盟友として民族独立の闘いに大きな力を発揮するのでした。

【続く】

※参考文献:

楊海英『チベットに舞う日本刀 モンゴル騎兵の現代史』文藝春秋、2014年11月

波多野勝『満蒙独立運動』PHP研究所、2001年2月

渡辺竜策『馬賊-日中戦争史の側面』中央公論新社、1964年4月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)