その答えを、能力主義に基づいた人材登用の面から探ってみました。

■父から引き継いだ領地を20倍に拡大できた理由

信長の父・織田信秀。(写真:wikipedia)

20万石の領地を800万石に拡大 1534(天文3)年、尾張国の戦国大名・織田信秀の嫡男として生まれた織田信長。

その17年後、信秀が病没。信長は嫡男としてその遺領を引き継ぐことになります。その石高は、尾張半国の約20万石といわれています。

ご存知の通り、信長は1582(天正10)年、天下統一を目の前にして、明智光秀の奇襲を受け本能寺に斃れます。

驚くべきは、その時の所領で、直轄地と重臣たちが支配する石高を合わせると800万石に及んだといわれています。

領地拡大は信長を支えた家臣団の功績

織田信長像(写真:photo-ac)

単純に計算しますと、30年で元の所領を40倍に増やしたことになるのです。

信長の好敵手であり、優れた戦国大名とされる武田信玄でも6倍(20万石→120万石)、上杉謙信でも10倍(10万石→100万石)が精一杯であったとされています。

信長が、20万石という戦国大名としては中規模程度の領地をどのようにして800万石まで増やせたのか。そこには、信長自身の才能とともに、信長を支えた家臣団の存在が大きかったのです。

■世に隠れた優秀な人材を次々と登用

信長が天下布武の拠点とした安土城天主の模型。

では、信長が数ある戦国大名の中で、所領を大幅に拡大し、天下布武に邁進できたのには、どんな理由があったのでしょうか。

その秘密は、信長が天下統一を成し遂げるために、多くの戦国大名が固執した隣国への侵略とは全く異ったビジョンを描き、桁外れのプロジェクトを展開したことにありました。

『天下統一』という一大プロジェクトには、より多くの優れた人材が必要なのは言うまでもありません。

現代でも、企業が従来の業績を凌ぐプロジェクトを展開し、大きく業績を伸ばすためには、専門分野に長けた新たな人材を必要とするのと同じ原理なのです。

■祐筆衆をスカウトマンとして派遣、自らも採用を行う

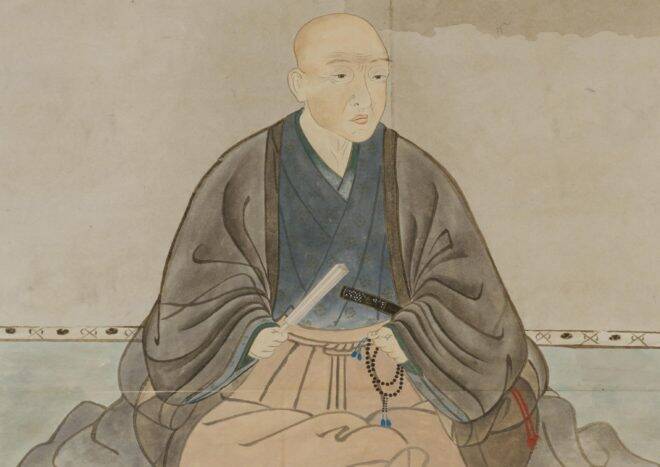

優れた行政官として信長に重用された村井貞勝。(写真:wikipedia)

こうした信長の姿勢に、仕官を希望する人々が続々と織田家へ押し寄せました。信長も、優秀な人材がいると聞くと、祐筆(右筆)をスカウトマンとして派遣し、面接を行わせたのです。

ちなみに祐筆とは、本来は、大名の手紙を代筆する書記の役目でしたが、信長は行政官僚として役目も与えました。たとえ戦いは不得手でも、文政面での才能があればそれを重視したのです。

信長の祐筆としては、武井夕庵、太田牛一などが知られていますが、武将としても行政官としても重用された村井貞勝もいます。

彼らは祐筆衆と呼ばれ、信長が必要とする人材をよく理解し、スカウトマンとしての仕事をこなしました。

そして、選ばれた人材には信長自身が最終面接を行い、織田家臣団に組み入れていったのです。

【後編】に続く……

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)