実際、化粧をほどこすと目元や顔色が明るくなり、カメラ映りもよくなるため通話相手にも好印象を与える効果があります。

男性の化粧などというと、今どきの話のようですが、実は武士の時代も男性が化粧をするのは特別に不思議でもなんでもなく、かえって「できる武士」のたしなみとして推奨されていたのです。

江戸時代に、武士の心得を説いた『葉隠(はがくれ)』や、ことのほか身だしなみには気を使った戦国武将などから、現代にも相通ずる「男の化粧」の大切さを探ってみましょう。

■武士の指南書『葉隠』

鍋島秘書 葉隠論語抄(写真:wikipedia)

『葉隠』とは、江戸時代の中期頃に書かれた書物で、肥前国佐賀鍋島藩士・山本常朝(やまもと つねとも)が、武士の心得を口述したものを、同藩の藩士田代陣基(たしろつらもと)が筆記したものです。

一般の武士を対象にした武士道論ではなく、藩主に使える武士の心構えや佐賀藩の歴史や習慣に関する知識などをまとめた内容。

葉隠の名前を知らない人でも「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」の言葉を聞いたことはあるのではないでしょうか。

佐賀藩士で『葉隠』の口述者。山本常朝(写真:wikipedia)

明治以降、忠君愛国精神のシンボルとされ、葉隠は軍国主義的な書物ということで禁書扱いにもなりましたが、その後再評価されることとなりました。

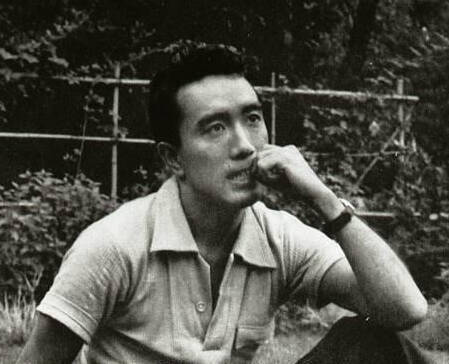

三島由紀夫が葉隠に感銘を受けその魅力をガイドした「葉隠入門」も有名です。

三島 由紀夫 31歳(1956年)(写真:wikipedia)

現在では処世術やビジネス書として会社勤めのビジネスマンにも共感を呼び、愛読している人も少なくありません。

■武士の化粧は身だしなみ

「木村重成 尾上菊五郎」豊原国周

そんな葉隠には、いろいろと興味深い部分があるのですが、中でも現代の男性に相通じるのが「化粧」についての記述です。

「写し紅粉を懐中したるがよし。

という一文があります。

つまり、武士は化粧用の頬紅をいつも懐に入れて持ち歩きなさい。

酔い覚めのときや寝起きなどは顔色が悪いこともある。そんなときに人前に出るのはみっともないので、頬紅を引くのが良いだろう。

と、武士の身だしなみとして化粧をすることと説いているのです。

■鏡で自分の姿をチェックすることも

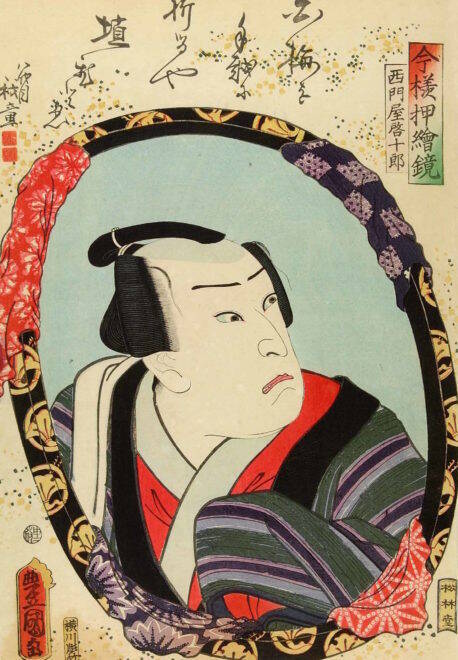

「今様押絵鏡」歌川国貞

また、葉隠では「風体の執行(しゅぎょう)は不断鏡を直したるがよし」という言葉もあります。

武士の奉公は風采をあげることも大切だから、常に鏡を見て自分の姿をチェックしろという意味です。

当時の武士は武術の腕というよりも、藩を代表して他藩や幕府などと渡り合う交渉術を求められていました。その際、風采が上がらなければものごともうまく運びません。

自分を美しく魅せるが故ということではなく、藩に忠義を尽くすための風采をあげる化粧であったのでしょう。

【後編】に続く…

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)