飛騨国(岐阜県北東部)の白川郷中心部にあった、帰雲城(かえりくもじょう)もその一つ。

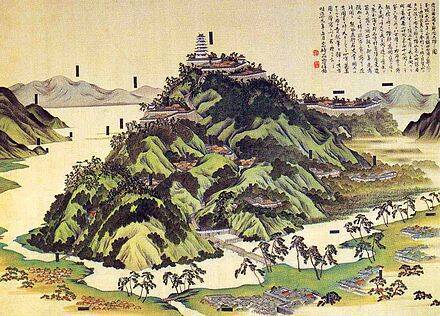

帰雲城趾(ウィキペディアより)

戦国時代、内ヶ島一族は同地から越中国(富山県)まで勢力を築きます。さらに多くの金山を支配下に置き、小大名ながら潤沢な経済力を誇りました。

しかし一大勢力を築いた内ヶ島一族は、ある日突然にして歴史上から姿を消してしまいます。

彼らに一体何があったのでしょうか。

帰雲城と内ヶ島一族について見ていきましょう。

天正大地震発生以前の帰雲城

飛騨国の内ヶ島氏は、猪俣氏、或いは楠木氏を発祥とすると伝わります。

室町時代、内ヶ島季氏は京の室町幕府第3代将軍・足利義満に奉公衆として馬廻を務めていました。馬廻は将軍家の親衛隊ですから、余程の家柄と能力、将軍からの信頼があったと見ることが出来ます。記録から、8代将軍・義政の代にも為氏(季氏)は足利将軍家に仕えています。

この時代、為氏は義政の命を受けて飛騨国に入封。白川郷を本拠として、向牧戸城を構えました。足利義政が内ヶ島氏を白川郷に入封させたのは、金山や銀山などの鉱山開発にあったと伝わります。

その証左として、為氏入国後に数ヵ所の金山が発見されました。

為氏はこれらの鉱山経営によって財を成し、義政や将軍家の財政基盤の一つとなったと言われています。銀閣寺の造営においても、為氏の財が使われたようです。

銀閣寺(ウィキペディアより)

応仁元(1467)年、応仁の乱が勃発します。このとき、為氏は兵を率いて上洛しています。依然として京の将軍家との関係は続いていたようです。応仁の乱によって、戦国時代が始まります。

飛騨国でも一向宗に属する照蓮寺が力を力を増していました。照蓮寺の教信上人は還俗して三島将監となり、諸国から武士を動員していきます。

為氏はこの事態を看過することはありませんでした。

文明7(1475)年、内ヶ島勢は照蓮寺を攻めます。結果三島将監と弟の明教を自害に追い込み、その鎮圧に成功しました。

以後の内ヶ島氏は、当主が雅氏隣る時代まで本願寺と友好関係を結んでいます。

大永年間には、内ヶ島家は越中国への本願寺勢力の防衛に出動。天分年間には美濃国へ侵攻し、本願寺証如から撤兵を依頼されるなど足並みを揃えています。

内ヶ島家は、鉱山開発による経済力と本願寺の軍事力を存分に駆使し、領土の防衛や拡大に邁進したようです。

天正大地震発生、帰雲城一帯が地中へ沈む

内ヶ島家は、戦国時代が進むにつれ、鉱山経営で莫大な富を築いていきます。所有する鉱山は金山が六つ、銀山が一つというほどでした。

戦国期の内ヶ島家の居城は、白川郷のほぼ中央にあたる保木脇(ほきわき)にある、帰雲(かえりぐも)と呼ばれる地に築かれました。この土地の語源には、雲が帰る場所という意味合いがあったと言います。

内ヶ島家は、帰雲城の他にも旧居城・向牧戸城、荻町城、新淵城などが支城として構えています。最盛期の勢力範囲は飛騨国から越中国にまで及んでいたと伝わります。

尾張国の織田信長が台頭すると、内ヶ島家は接近を試みます。

当主・内ヶ島氏理(うじよし)は、本願寺との盟約を破棄。安土城の造営に多額の献金を行います。さらに毎年、一定の金額を上納することで本領安堵が許されました。

安土城(ウィキペディアより)

氏理はその後、織田家臣・佐々成政に従軍。内ヶ島勢は魚津城の戦いでも活躍し、陥落に貢献しています。内ヶ島家が軍事的にも経済的にも、織田政権の深いところまで食い込んでいたことがわかります。

しかし本能寺の変が勃発すると、内ヶ島勢は飛騨国に帰国しています。

天正12(1584)年、羽柴秀吉と徳川家康との間に小牧・長久手の戦いが勃発。このとき、内ヶ島氏理はかつて味方した成政に味方して越中に出陣しています。

しかし留守中、羽柴秀吉の配下・金森長近が飛騨国に侵攻。金森勢は白川郷にまで攻め込んで来ました。

向牧戸城、荻町城は懐柔によって寝返り、帰雲城も占領されます。氏理は国許に引き返しますが、結局は降伏することとなりました。

しかし戦後、内ヶ島家は帰雲城をはじめとする本領安堵が認められます。秀吉は内ヶ島家の鉱山師としての技術を高く評価していたようです。

結局はここでも経済力によって、内ヶ島家は命脈を保つことが出来ました。

領地を安堵され内ヶ島氏理は、祝宴を開くため、一族郎党を帰雲城に集めます。そして、祝宴が明日に迫った日、信じられないことが起きました。

すなわち天正13年11月29日(1586年1月18日)深夜、突然の大地震が白川郷を襲いました。いわゆる天正大地震です。震源域は飛騨を含め、北陸から近畿、東海地方にまで広がる史上例を見ないほどの大規模な地震でした。

この地震によって、白川郷でも大規模な山崩れが発生。帰雲山は山体崩壊をきたし、帰雲城は城下町ともども一瞬にして崩落した土砂の地中深くに埋まりました。

城主内ケ島氏理以下、一族郎党を含む領民五百人はことごとく遭難。一夜にして大名・内ヶ島家は滅亡したと伝えられます。飛騨国では、白川谷の被害が最も激甚であったため「白川地震」とも呼ばれています。

ちなみにこの天正13年は、羽柴秀吉が関白となり、朝廷から豊臣姓を下賜された年です。大名としての内ヶ島家は滅亡しましたが、生き残りも確認されています。

氏理の弟・経聞坊(きょうもんぼう)ともう一人の弟は仏門に入っていたため、難を逃れています。経聞坊は『経聞坊文書』を歴史資料として残し、白川郷における地震の記録を綴っています。

荻町城の城主であった重臣・山下時慶・氏勝親子も生き残り、氏勝はのちに尾張徳川家に仕えています。

内ヶ島家は、多くの金山を持っていたことで知られました。天正大地震によって、集めた金も地底に深く沈んだとされています。

帰雲城には、内ヶ島家五代百二十年に及ぶ金が集積されていた、という説もあります。このことから、同地には現在も埋蔵金伝説が残されています。

想定される金の量は、現在の価値に換算すると総額一兆円とも言われています。

金の欠片

参考文献

- 加来耕三 『消えた戦国武将 帰雲城と内ヶ嶋氏理』 メディアファクトリー 2011年

- 寒川旭 『秀吉を襲った大地震』 平凡社 2010年

- 「天正地震(1586年天正13年)」 岐阜県HP

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)