戦闘は、維新政府軍の連戦連勝により、旧幕府軍はじりじりと大坂に追い詰められていく。

そんな中、1月6日の夜、慶喜は股肱(ここう)の臣を伴って、突然大坂城を脱出した。結果的に、この敵前逃亡が徳川家復権の望みを断ち切る決定打となった。

なぜ、慶喜は大坂城から逃げたのか、その真相を探っていく。

■連戦連敗の現実に自問自答を繰り返す

鳥羽・伏見の戦い(高瀬川堤での戦闘)。左側が旧幕府軍、右側が長州軍。(写真:Wikipedia)

連日にわたり、大坂城に鳥羽伏見での敗戦の報がもたらされる。その都度、平静を装いながらも、城中奥の間で、徳川慶喜は自問自答する……。

そもそも負ける戦いではなかった。

この上方で動員できる旧幕府軍は、近代装備を擁し、調練を十分に行ってきた熟練の兵が1万5千人もいる。

それに会津・桑名・藤堂・井伊など親藩・譜代各大名家の軍勢も揃っている。

この軍勢をもって薩摩・長州の軍を威圧しつつ、時を稼げばよかった。

確かに大政奉還はした。しかし、何一つ具体的な政治活動を行えない維新政府は、必ず自分に助けて欲しいと哀願してくるに違いない。

事実、ことはそのように進んでいた。岩倉具視や三条実美は、慶喜に対し妥協策を投げかけてきた。「前内大臣」の官位を称することを認め、領地返上に関しても一度審議の場に戻すと打診してきたのだ。その上で、議定職に補するというというものだった。

だが、こうした動きは、江戸における薩摩藩邸焼打ち事件で頓挫した。それがきっかけとなり鳥羽・伏見で、旧幕府軍と薩長軍の間に戦端が開かれた。それでも、強力な旧幕府軍は必ず勝利するはずであった。

では、何故だ、何故これほどもろく我が軍は敗れたのか?

その上、錦旗に叛く賊軍とは。この先自分がとるべき行動とはなんだ?

まもなく、薩摩・長州をはじめとする維新政府軍は大坂に押し寄せてくるだろう。

策を講じる時間は余りない。

慶喜は、なにかを悟ったように頷くと、襖の向こうで控えている小姓を呼び寄せた。そして、大坂城中にいる大名や幕閣、諸役人まで、ことごとく大広間に集まるよう命じた。

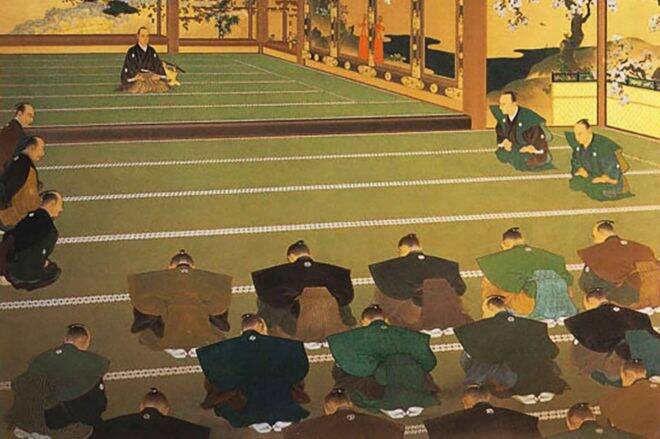

邨田丹陵による「大政奉還図」。上座にいるのが徳川慶喜。(写真:Wikipedia)

■大坂城での徹底抗戦を促した大演説

大阪城。幕末には天守閣はなかったが、堅固な石垣と大砲で要所を固める大規模な要塞だった。(写真:T.TAKANO)

1868年1月5日、大坂城の大広間には、慶喜の召集に応じ、会津藩主松平容保、桑名藩主松平定敬とその重臣たち。そして、大坂城に詰める老中・若年寄をはじめとする幕臣たちが居並んでいた。

彼らの耳に入ってくるのは、大広間の襖を震わすような慶喜の朗々たる声。

それは、時に激しく、時に物静かに、そして涙声にと、聞く者全ての感情を揺さぶった。

諸君よ、心して聞いてもらいたい。

我らは決して朝廷に敵対しようとしてこの戦を起こしたのではない。

我らが目指したのは、朝廷にはびこり、君を我がものに操ろうとする奸臣を排除することだった。

しかし、不幸にして敗戦はすでに決定的となり、賊軍とのそしりを受け、我が陣営はいま危機に瀕している。

だが、正義は我らにある。必ず天の照覧があるに違いない。

この上は、この大坂城で敵を迎え撃ち、断固死守しようではないか。

たとえ、この城が燃え墜ち、私が死んだとしても、江戸城にいる忠臣たちが私の志を継いでくれるに違いない。

諸君よ。ここは奮起一発、どうか全力を尽くしてもらいたい。私とともに国家に尽くそうではないか!(以上『会津戊辰戦史』)

前将軍が、大坂城を枕に討死の決意を固めたのだ。

満座の人々は皆、慶喜の悲壮な決意に打たれた。感激のあまり、すすり泣きを漏らす者もいる。

誰もが慶喜ともに大坂城で死することを誓った瞬間だった。

鳥羽・伏見の戦い(小枝橋の戦い)。左側が旧幕府軍、右側が薩摩軍。(写真:Wikipedia)

【その2】に続く……。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)