日本には古来より、山の神や水の神などに対して、願をかけるなどして見返りに人身御供(ひとみごくう)をささげるという伝説が各地に乗っています、その際、人身御供となるのはだいたい若い娘。

先述のように、現在では良い意味でも使われるようになっていますね。

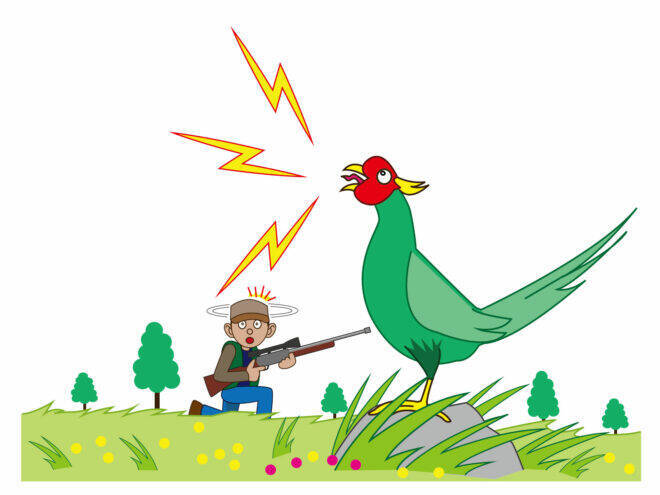

また日本語には、「雉(きじ)も鳴かずば撃たれまい」という言葉があります。

これは、「余計なことを言わなければ、禍いを招かないですむ」という意味のことわざですが、この言葉にも「人身御供」を思わせるような由来が伝わっています。

概要だけ伝えると、

貧乏な家庭に生まれた娘が父親に高価な食べ物をねだる

→その食べ物を買ってやれない父親が盗んで娘に食べさせる

→その娘がてまり歌でその食べ物を食べたことを歌い、父親の犯罪が村人に知れ渡る

→村人にとがめられた父親は、人柱として川のほとりに生き埋めにされる

→娘はそのことを後悔し、以後一言も口を利かなくなる。

→何年かの後、娘はあるとき、漁師がキジの鳴く声を聞いて鉄砲で撃ち落とした様子を見て、「雉も鳴かずば撃たれまいに…」と呟く…

多少話の中身が異なりますが、まあ大体大まかにこのようなエピソードとともに伝えられています。

日本で本当に人身御供が行われていたかどうかについては、明治時代以降様々な論争になっていますが、このように悲しい人身御供の話とともに伝わっている日本語も、少なくとも存在しています。

参考

- 前田 富祺 『日本語源大辞典』(小学館 2005)

- 出口 汪『本当は怖い日本のことわざ』(宝島社 2017)

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)