ご高齢の方に多いですが、若い方からも、時折そんな事を言われることがあります。

曰く「料理などの家事は女にさせて、男たるもの本業に専念してバリバリ稼いでこそ、女たちも『内助の功』を誇れるというもの」……とか何とか。

まぁ、せっせと稼いで生計を支えるのは確かに大切ですが、そればかりでは味気ないし、何より自分の世話を自分で出来ないというのは、実に心細く、情けないものです。

豪放な「伊達男」と知られた政宗。料理との組み合わせはちょっと意外?

むしろ、デキる男にこそ料理の心得があってしかるべきではないでしょうか……という訳で、今回は戦国大名・伊達政宗(だて まさむね)の格言を紹介したいと思います。

■勝利をつかむには、兵の心と胃袋をつかむべし

「ちつとも料理心のない者は、情けない心の持ち主である」ずんだ餅や凍り豆腐、仙台味噌など数々の名物を生み出したと言われる(諸説あり)政宗の料理好きは、兵糧の開発から始まったと考えられています。

『政宗公名語集』

言うまでもなく食事は命をつなぐ源であり、その善し悪しは生き方の質にも大きな影響を及ぼすものですから、ないがしろには出来ません。

古来「腹が減っては戦ができぬ」とは言うものの、それではただ何でもよいから腹に詰め込めば満たされる、と思っていたら大間違い。

「何だよ、ウチの大将は俺たちのことを家畜みたいに思っていやがる!」

部下たちにそう思われてしまったら、勝てる戦も勝てません。

勝利をつかむためには、兵士の胃袋と心も同時につかまねばならないのです。

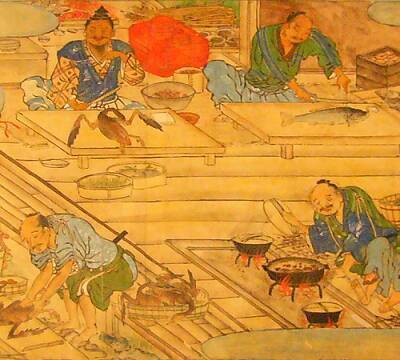

戦に勝つには、兵の胃袋と心をつかむべし(イメージ)

流石に大将自ら全軍の料理を作ることはなくても、兵士ひとり一人の食事にまで気を配る「料理心」こそ、大将に求められる資質と言えるでしょう。

■ただ一皿に、心を込める

さて、戦国乱世が過ぎ去ると、天下人・豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)は全国の諸大名を集めてお料理サークルのようなことを始めました。

それぞれ手料理を作って持ち寄り、みんなで食べるというものですが、あの秀吉のことですから、これが単なる趣味ではなく、人事考査の一環であることは言うまでもありません。

「いや、それがしは……」

これまで厨房に入ったことも、包丁を持ったこともないような大名が少なくなかった中で、政宗は持ち前の料理好きを発揮して秀吉や諸大名らを感心させました。

「客人を接待する一番は、心のこもった料理を出すことである。皿数の多さは問題ではない。また名物や珍味よりも、たとえ一品でも、自分が料理したものを盛るならば、それが一番のご馳走である」

※『政宗公名語集』

真心以上の、ご馳走はなし(イメージ)

カネにモノを言わせて天下四海の名物珍味を取り揃えるよりも、ただ一皿に心を込めることこそ、真のご馳走(相手をもてなすため、方々へ馳せ、走ること)に外ならない。そんな政宗の名言に多くの者が感銘を受け、現代に伝えられています。

■終わりに

以上、政宗の料理好きエピソードを紹介してきましたが、人の上に立つ者は、仲間や部下の食べ物にまで気を配り、心をかける姿勢が大切です。

何かと気ぜわしく、食べることなど生活の基本がおろそかにされがちな現代にこそ、政宗の言う「料理心」を見直す必要があるのかも知れませんね。

※参考文献:

一個人編集部『戦国武将の知略と生き様』KKベストセラーズ、2014年4月

キッズトリビア倶楽部 編『1話3分「カッコいい」を考える こども戦国武将譚』えほんの杜、2020年12月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)