古来「死と向き合うことで、よりよく生きることができる」などとはよく言ったものですが、志士たちの生き方がその表情に表れていることは、遺された彼らの写真を見てもよく解るのではないでしょうか。

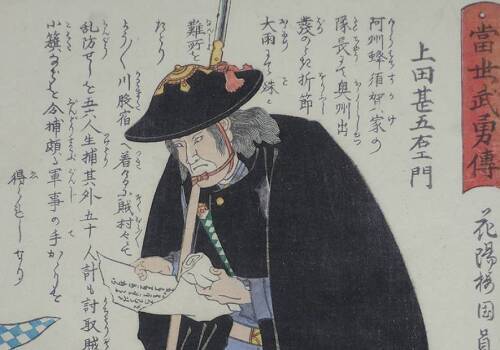

今回紹介するのはそんな一人、その名も上田甚五右衛門(うえだ じんごゑもん)。

上田甚五右衛門

どっかと胡坐をかいて太刀を抱え、その手には先進的なリボルバー拳銃が握られた勇ましいスタイル。胸元にはオシャレな懐中時計が光る一方、右肩に縫いつけられた袖印(そでじるし。味方の識別票)に、戦場の緊張感が伝わってきますね。

さて、そんな甚五右衛門は、いったいどんな活躍をしたのでしょうか。

こちらの記事もあわせてどうぞ→

幕末の超イケメンとして知られる織田信福…実は爆弾テロ犯だった!?

■徳島藩士として蜂須賀家に仕える

上田甚五右衛門は徳島藩士として蜂須賀斉裕(はちすか なりひろ)に仕えました。この蜂須賀家はかつて太閤・豊臣秀吉(とよとみ ひでよし)に仕えた蜂須賀小六(ころく。正勝)の子孫ですが、斉裕は養子。

子沢山で有名な江戸幕府の第11代将軍・徳川家斉(とくがわ いえなり)の22男として生まれたところ、外様大名である蜂須賀家へ出されたのでした。

徳島藩を改革した蜂須賀斉裕。Wikipediaより

当時、徳島藩は放漫経営と重税によって国内が乱れており、天保14年(1843年)に23歳で藩主を継いだ斉裕は改善に着手。財政再建によって海防強化を推進、イギリス式の軍制や装備を充実させます。

そんな実績が買われたのか、文久2年(1863年)12月には幕府の軍制改革として新設された海軍総裁と陸軍総裁(どちらも最高職)を兼務で任命されました。

誠に結構ではあるものの、総裁としての格式を保つための出費があまりに膨大だったため、徳島藩の財政が破綻寸前まで追い込まれてしまい、どちらも短期間で辞任しています。

もしかしたら、徳川将軍家の血を引いていながら討幕派に与したのは、こういう硬直しきった組織体質の限界を感じていたのが理由かも知れません。

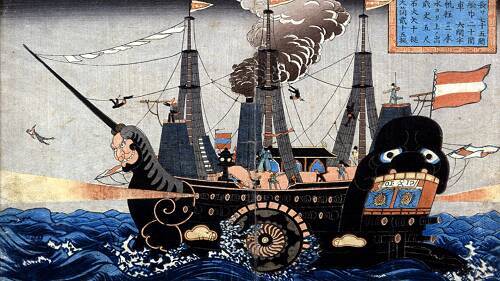

さて、ペリーの黒船来航に代表される欧米列強の脅威に対して、日本はどのように立ち向かうべきか……幕府(佐幕)か朝廷(尊王攘夷)か、あるいは両者(公武合体)か……日本中で議論が湧き起こる中、徳島藩においても意見が割れていました。

黒船を描いた当時の瓦版。おどろおどろしい描写に人々の危機感が伝わる

「一天万乗の大君を奉戴し、皆が一丸となって国難に立ち向かうべきだ!」

「いや、軍事の実務は武家の棟梁たる徳川将軍家の号令なくして立ちいかぬ!」

「ならば、朝廷の権威をもって将軍家が国防の指揮を執ればよかろう!」

藩主の斉裕が公武合体派(幕府の限界は感じていても、流石に滅ぼそうとまでは考えていなかったようです)であったのに対して、筆頭家老の稲田植誠(いなだ たねのぶ)らは幕府を完全に排除したい尊王攘夷派。

稲田氏は淡路国(現:兵庫県淡路島)洲本城代で国内の意見をまとめており、藩主らの徳島側と家老らの淡路側との対立構造が出来てしまいます。これが後に戊辰戦争で同志諸藩に後れをとってしまう原因となるのでした。

■いざ決戦!の出鼻をくじかれ……

さて、慶応4年(1868年)1月3日、鳥羽・伏見の戦いが勃発し、いよいよ討幕(戊辰戦争)の火蓋が切って落とされました。

「さぁ、いよいよ出番が来たぞ!」

ここでようやく上田甚五右衛門らの登場です。この日のために、必死で鍛錬を重ねた腕前を存分に奮おうとしたのですが、1月6日に藩主の蜂須賀斉裕が急死(※)してしまいます。

(※)混乱する藩論をまとめ切れず鬱(うつ)状態に追い込まれ、酒に逃げた結果アルコール中毒症で亡くなったそうです。

「喪に服するため、兵を退け!」

「そんなバカな、まだ何もしていないのに!」

大混乱の中、徳島藩主を継いだのは23歳の蜂須賀茂韶(もちあき、斉裕の次男)。その後の体制を立て直すため(と言うより、藩政の主導権を握るため)に徳島藩勢の大半が我先にとばかり国許へ引き揚げてしまいました。

「我らは一体どうすれば……!」

「皆に従い、我らも退きあげるべきでは?」

戊辰戦争で武功を立てた甚五右衛門。歌川国員「當世武勇傳 上田甚五右ェ門」

「……いや。武士がひとたび戦さ場へ出たならば、勝負を決せずに退くなどありえぬ。まして陣中には畏れ多くも錦旗(※)を掲げておる以上、これを護持して進軍すべし!」

(※)きんき。朝廷の命を受けた官軍であることを示す錦の御旗。

そうした少数の志士たちが気を取り直してなおも進軍。奥羽戦線でも奮闘しますが、いかんせん少数であったため友軍から侮りを受け、藩主が徳川将軍家の縁類であることもあって、後々まで冷遇されたそうです。

※参考文献:

徳島県立文書館 編「特別企画展 庚午事変の群像」徳島県立文書館、2007年1月

庚午事変編集委員会 編『徳島市民双書3 庚午事変』徳島市中央公民館、1970年10月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)