時は幕末、戊辰戦争の最前線に躍り出た徳島藩士・上田甚五右衛門(うえだ じんごゑもん)。

旧幕府軍との決戦に腕を鳴らしますが、藩主・蜂須賀斉裕(はちすか なりひろ)の急死によって国許は大混乱。

「たとい主君が亡くなろうと、錦の御旗を掲げる以上、敵に背を見せてなるものか!」

上田甚五右衛門の写真と、活躍の様子を描いた浮世絵

甚五右衛門はわずかに残った仲間たちと共に奮戦、奥羽戦線でも活躍したものの、いかんせん兵数が少なかったため、友軍たちから侮られ、その後も侮りを受けることになったのでした……。

前回の記事はこちら→

このイケメン武士、何者?戊辰戦争で活躍した上田甚五右衛門のエピソード【上】

■分藩・独立の主張を武力で鎮圧した「庚午事変」

ともあれ明治2年(1869年)5月、とうとう旧幕府軍はすべて降伏、上田甚五右衛門らもぎこちなく凱旋しました。

「戦さに勝つには勝ったが、これからどうなるんじゃろうかのぅ……」

もう二度と幕府すなわち武士の世に戻らぬよう、明治政府は着々と武士たちの身分や特権を奪っていくのですが、その一環として版籍奉還(同年6月)が実施されます。

「何、我らは卒族(そつぞく)だと!」

武家の中でいわゆる武士身分(大名の一門から平士まで)の者を士族(しぞく)とする一方で、足軽(あしがる)や中間(ちゅうげん)など下級(兵士・人夫扱い)の者は卒族に編入されました。

中間や小者は卒族に

(※)士族は多少なりとも俸給が出る一方、卒族は無給のため、実質的な失業状態です。

ただし、この基準は全国一律ではなく、直参であれば足軽でも士族とされたり、極端な話し疎まれていれば卒族にされたり、など不平の温床となっていきます。

「おのれ、我ら積年の忠勤を侮るか!」

徳島藩筆頭家老の稲田邦植(くにたね。亡くなった植誠の子)は自分の家臣たちが露骨な冷遇を受けていることに耐え切れず、明治3年(1870年)4月に淡路側(稲田家)の分藩独立を徳島藩に要求しました。

「そもそも我らは尊皇攘夷を掲げており、明治維新においても大功があるはず。いざ決戦を前に混乱していた蜂須賀家の下風に立たされる筋合いはない!」

「何を、家臣の分際で不届きな!」

かくして徳島藩内で蜂須賀家(徳島側)と稲田家(淡路島側)の対立を深め、ついに5月13日、蜂須賀家は淡路国へ派兵。洲本大隊司令となった甚五右衛門は、一個大隊を率いて叛徒を鎮圧したのでした。

稲田家独立を訴えた志士たち。左から益田永武、大村純安、安倍興人、南堅夫

稲田家臣はほぼ無抵抗で自刃2名、討死15名、重軽傷21名という被害を出し、稲田家の分藩独立は阻止されますが、明治政府はこの徳島藩の内乱を問題視。

裁判の結果、騒動に関わった者たちに切腹や流刑、禁錮刑などの判決が下り、甚五右衛門は八丈島への終身流刑とされます。

また、稲田家の者たちについては北海道への移住命令が下り、こうして「庚午事変(こうごじへん。庚午は明治3年の干支)」は決着したのでした。

■エピローグ

その後、上田甚五右衛門は3年で赦免されて明治6年(1873年)に徳島へと帰りますが、既に廃藩置県(明治4・1871年)によって徳島藩はなくなっており、いよいよ武士の世が終わったことを実感させられます。

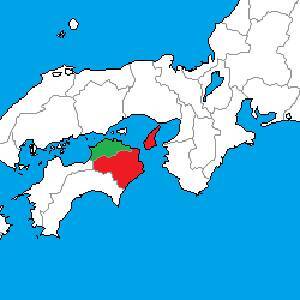

淡路島は当初、名東県(みょうどうけん。現:徳島県+淡路島)に編入されますが、明治9年(1876年)に改編があって名東県は解体、阿波国(現:徳島県)は高知県へ、淡路島は兵庫県へと移管されたのでした。

名東県(赤)。途中、香川県(緑)も加入・離脱している

(※)途中、現在の香川県も編入・分離していますが、ここでは割愛。また、阿波国は明治13年(1880年)に高知県から分離して徳島県となります。

「……わしらの戦いは、一体何だったんじゃろうか……」

戊辰戦争では後れをとり、庚午事変では罰せられ、いずれも文字通り命がけで任務を遂行したと言うのに、実に報われないことこの上ありません。

まぁ、それでもお天道様に恥じ入るようなことは、何一つありませんでした。運不運は世の常ながら、尽くした人事は揺るぎなく自分の手で得た成果です。

「人間、それで充分じゃないか」

激動の幕末明治、こうして埋もれて行った志士たちの上に、新たな時代が築かれていったのでした。

【完】

※参考文献:

徳島県立文書館 編「特別企画展 庚午事変の群像」徳島県立文書館、2007年1月

庚午事変編集委員会 編『徳島市民双書3 庚午事変』徳島市中央公民館、1970年10月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)