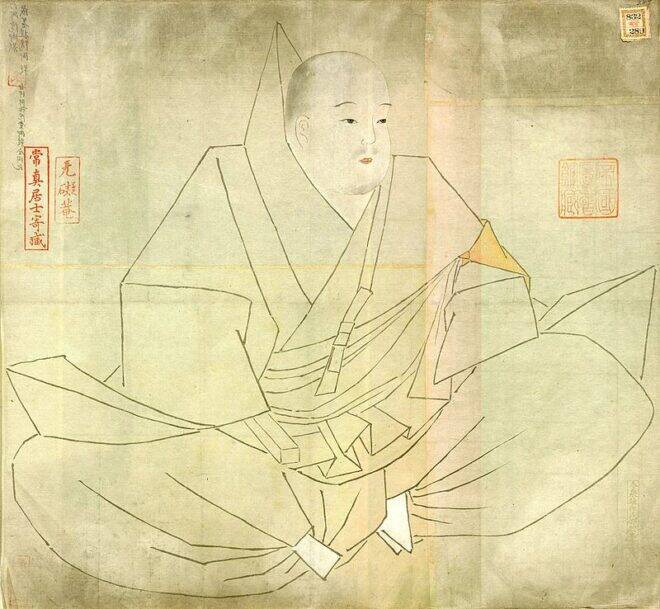

平清盛『天子摂関御影』より

そんな清盛の異例な出世のスピードなどから、実は清盛は白河法皇の「落胤(らくいん)」だったという説があります。

白河法皇の権力は当時、賀茂川の氾濫、すごろくのサイ、山法師(比叡山延暦寺の僧兵)以外のことであれば、すべて意のままに動かすことが出来るといわれていたほどの絶対的な権力を持っていました。

仮に、その絶対権力者と清盛が血が繋がっているとなれば、平治の乱以降の清盛の活躍も納得がいきます。

『平家物語』によれば、清盛の母親・祇園女御は白河法皇の寵愛を受けた後、平忠盛との間に清盛を授かったとされています。祇園女御に関しては、生没年はもちろん、出身地などの氏素性も不明ですが、一説には妹の子を猶子にしたとする説もあります。

いずれにせよ、清盛は祇園女御の後押しを得て、出世街道を駆け上がるなど、武家の出身にもかかわらず、かなりの速さで太政大臣の地位にまで上り詰めるなど、異例中の異例。

白河法皇(成菩提院御影)

後に天下を取った武家出身の源頼朝が、朝廷とは一線を画して鎌倉幕府を開いたのとは対照に、清盛はあくまでも、京の皇族や貴族など既存の権力基盤との関係性で実力をつけていくことにこだわりました。

天皇の外戚となり、政治を恣にすること強い執着をみせる姿はまるで、父親とされた白河法皇のようでした。

「平家にあらずんば人にあらず」は、清盛が発した言葉ではありませんが、白河法皇の「天下三代不如意」の意識は、脈々と受け継がれていたのかもしれません。

参考

- 元木 泰雄『平清盛と後白河院』(2012 角川書店)

- 小川 由秋 『清盛と後白河院』(2016 小川 由秋)

- 阿部高明 (著), 生形貴重 (監修)『マンガ平家物語 清盛篇』(2017 河出書房新社)

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)