しかし、昔の人は穢れ(ケガレ)を忌むがゆえに寄り添えないことも少なくなかったと言います。

今回は平安時代に活躍した藤原行成(ふじわらの ゆきなり/こうぜい)のエピソードを紹介。

藤原行成。菊池容斎『前賢故実』より

我が子に寄り添えなかった悲しみは、いかほどだったでしょうか。

■子を喪い、妻までも……

藤原行成は天禄3年(972年)、歌人として活躍した藤原義孝(よしたか。中古三十六歌仙の一人)の子として誕生しました。

永延3年(989年)8月11日に源泰清(みなもとの やすきよ。左京大夫)の娘と結婚。7人の子宝(4男3女)に恵まれたものの、うち3人は夭逝してしまいます。

次男が亡くなったのは長徳4年(998年)10月。前年に生まれ、容貌はなはだ美しく寵愛していた次男が熱瘡を患っていました。

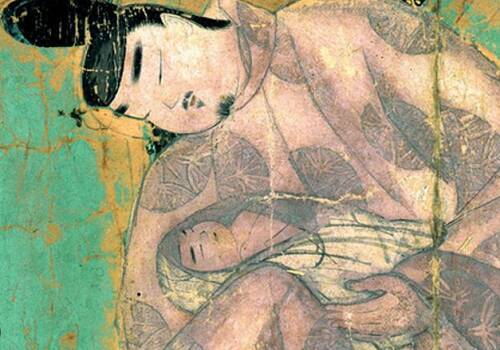

力気のない我が子を抱きかかえる妻。少しでも寄り添いたいところですが、あまり近づくと穢れに触れて出仕できなくなってしまいます。

そこで行成は庭に出ていたところ、やがて奥から妻の泣き声がしたため我が子の死を察しました。

本当なら、今すぐ我が子を抱きしめたいが……(イメージ)

死んだ我が子を抱えていた妻もまた穢れてしまった(病よりも死の方が穢れが大きい)ため、行成は顔を会わせることさえできません。

そこでしばらく源為文(ためふみ。関係は不明)の屋敷に住み込んだと言いますが、お互いに辛かったことでしょう。

次男の死から少し経った長保4年(1002年)10月14日、今度は三女(末娘)が生まれました。

しかし、その喜びも束の間。それまでの間に藤原実経(さねつね)や藤原良経(よしつね)を立て続けに産んでおり、身体に負担がかかっていたのか、10月16日には母子ともに亡くなってしまいました。

妻は臨終出家を遂げ、心安らかに亡くなったと言いますが、命懸けで産んだ我が子の死を知らされなかったのがせめてもの救い。

行成は悲慟極まる中、10月17日に母子の遺体を火葬。その遺灰は18日に白河へ流したのでした。

■亡妻の妹と再婚するも……

悲しみにくれる行成は翌長保5年(1003年)に亡き妻の妹と再婚。ちょっと早すぎな気がしますが、先妻の喪には服さなかったのでしょうか。

寛弘4年(1007年)に四女(藤原長家室)を授かったものの、寛仁5年(1021年)に15歳で夭折してしまいます。

また寛弘5年(1008年)の9月25日~26日にかけて双子の男児を授かりますが、こちらは9月27~28日に相次いで亡くなり、亡骸を鴨川に流しました。

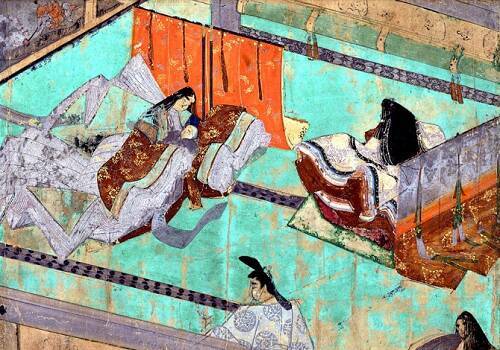

皇子の誕生を喜ぶ彰子たち。『紫式部日記絵巻』

ちょうど同じ月に藤原道長(みちなが)の娘で一条天皇(いちじょうてんのう。第66代)に嫁いだ藤原彰子(しょうし)が敦成親王(あつひらしんのう。第68代・後一条天皇)を出産。

未来の天皇陛下を授かった道長の喜びを尻目に、そうとうショックを受けていたことは、行成の日記『権記』から察せられます(この月はほとんど記録がありません)。

■終わりに

以上、藤原行成が我が子を喪ったエピソードを紹介してきました。

時々「昔の人は生まれ変わりを信じていたから、誰かが死んでもあまり悲しまなかった」という見解があるようですが、肉親の死が悲しいのは古今東西みな同じ。

それでもなお末期に寄り添うことを躊躇わせた穢れの観念は、今も日本人の精神に深く根づいているようです。

※参考文献:

- 倉本一宏『平安京の下級官人』講談社現代新書、2022年1月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)