日本で初めて名刺を作った日本人は、1860(万延元)年に渡米した木村摂津守。

木村摂津守

現存している彼の名刺には“Admiral KIM-MOO-RAH SET-TO-NO-KAMI, Japanese Steam Corvette CANDINMARRUH”と表記されています。

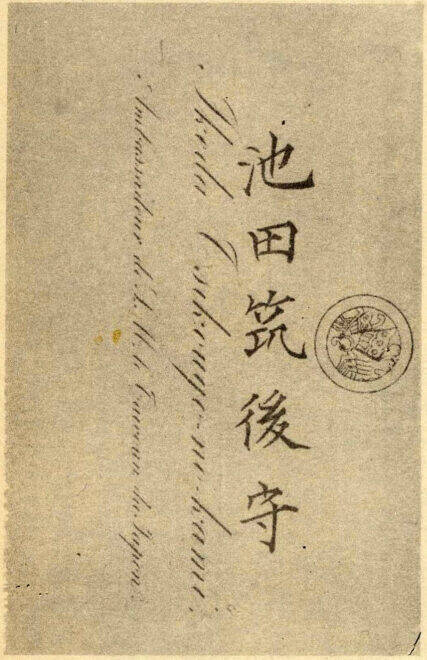

次いで記録が残っている人物は、1863(文久3)年にフランスへ渡った池田長発(池田筑後守)です。

池田長発

現地の印刷屋に直接注文して作らせたようで、池田家の揚羽蝶の紋の下に自分の姓名を日本字とローマ字の併記したものでした。この時代の名刺といえば、外国人との公式な場で使用するものでした。

池田長発の名刺(国立国会図書館 資料)

日本人同士がお互いに名刺を交換するようになったのは明治に入ってからのこと。名刺の存在は、自分の権力を誇示し、他の人に自分の名前を記憶させるには大変好都合でした。

そこで、大臣・高官や下級官吏なども次第に使うようになっていきました。こうして日本でも名刺を交換する風習が定着していったのです。

国会が開設されるようになると、名刺はやがて選挙活動にも使われるようになります。1889(明治22)年、大阪地方の県会議員選挙でははじめて名刺配りが採用され、全国的な話題になりました。1893(明治26)年には写真入り名刺が芸能界でも流行します。

当時の名刺は、印紙の中央に丸形で肖像を印刷して名刺に張り込んだものだったようです。衆議院選挙に出馬した岩谷松平(1849-1920・タバコ商)という人物が1903(明治36)年、純金入りの名刺を作って有権者に配布した記録が残されています。

1906(明治39)年になると「萬朝報」名刺投票を行いました。これは読者が名刺の裏に新しい読者名と好みの番号を記入して投票するもので、記入した番号はそのまま抽選番号として使用されて、選ばれると貯蓄債権が当たるというものでした。新しい読者を増やすという意図があったようです。

西洋ではその後、しだいに名刺交換の文化が日本ほど重要視されなくなっていきました。現在の基本的な欧米人とのビジネスシーンでは、相手の国にもよりますが、名刺交換よりも相手から目そらざすに笑顔で握手することが優先される傾向にあります。

そのような場面では、名刺は単なる連絡先を伝えるための道具でしかなく、商談の結果次第では名刺交換をしない場合もあります。一方、日本では名刺は「相手の顔と同じ」という考えが、一般的になり、丁寧に名刺を扱うことが当たり前になっていったのです。

参考

- 植原路郎『社会事物起源と珍聞』(実業之日本社 1929)

- 金森徳次郎編『日本世相百年史』(東京日日新聞社 1957)

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)