ドラマではお調子者のように描かれている丈之助ですが、坪内逍遥は日本の文芸史に大きな変革をもたらした大作家でした。

『小説神髄』やシェイクスピアの翻訳で知られる逍遥ですが、意外なことに、幼少期から数多くの日本文芸に触れてきました。なぜ日本文芸から近代小説家に至ったのでしょうか?

この記事を読めば、坪内逍遥の生涯と、周囲の時代環境がよくわかります。朝ドラを見ていて、より丈之助に思いを馳せることが出来るでしょう。

東京大学との関わりや、文学士としての業績や、牧野富太郎との関係についても説明させて頂くので、ぜひ最後までご覧下さい。

■尾張藩士の10番目の子として生まれる

安政6(1859)年5月22日、のちの坪内逍遥は美濃国加茂郡太田宿で、尾張藩士・坪内平右衛門(平之進)信之の五男(第10子)として生を受けました。母はミチです。本名は雄蔵と名乗りました。

父・平之進は尾張藩士でありながら、美濃国にある太田代官所の手代(下級役人)として勤務。逍遥たちを育て上げます。

逍遥が生まれた時代は、日本の変革期でした。

翌安政7(1860)年3月には、桜田門外ノ変で幕府大老・井伊直弼が暗殺。

逍遥が生まれた尾張藩は、徳川御三家の一つでした。当然、佐幕派と連携して活動していきます。

しかし慶応3(1867)年10月、将軍・徳川慶喜は大政奉還を決断。ここに265年続いた江戸時代は終焉を迎えました。

やがて薩長土肥の4藩は新政府を樹立。元号を明治と改めて、新たな中央集権国家を作り上げていきます。

当然、逍遥ら一家の環境はそれまでと一変しました。

逍遥ら一家は、明治維新後に太田宿を引き払って名古屋に転居。父・平之進の実家がある笹島村で生活を始めます。

名古屋城の大天守と小天守(著者:Bariston)。幼少期の逍遥も慣れ親しんだのだろうか…

■教育熱心な父母のもとで培われた学力

朝ドラでは、逍遥がモデルとなった堀井丈之助が登場します。

実際、モデルとなった坪内逍遥は両親から熱心に教育を受けてきたと伝わります。

父・平之進は、逍遥に対して漢学の文献を読ませて教養を身につけさせようとしました。

また母・ミチの影響で歌舞伎を鑑賞したことで戯作(江戸時代の通俗小説)に傾倒。明治2(1869)年ごろからは貸本屋に通って、読本(伝記風小説)や草双紙(絵本)にも熱中していきました。

文芸に取り憑かれた逍遥は、俳諧や和歌にも挑戦。小説だけでなく歌を詠む素養も身につけていました。

中でも逍遥が心酔したのが『南総里見八犬伝』などを書いた滝沢馬琴だったと伝わります。

実際に朝ドラで逍遥をモデルとした堀井丈之助が、滝沢馬琴を「大好きだ」言うシーンがありましたね。

文芸作品に没頭していた少年時代には、すでに小説家になる決心をしていたのかも知れません。

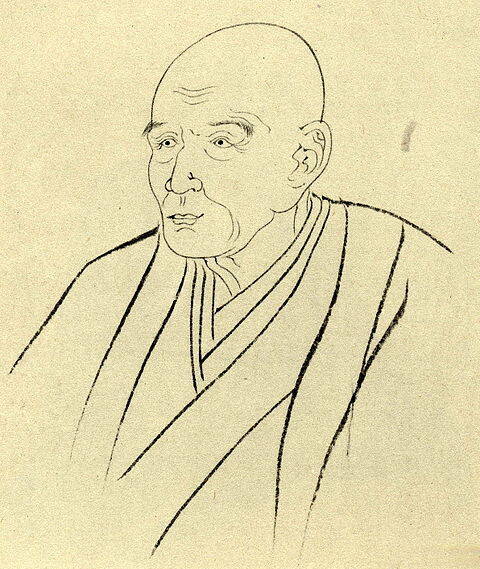

滝沢馬琴。日本で初めての著述家とされる。

【その2】の記事はこちらから

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)