「仮に『戦なき世≒天下統一』とするならば、それは別に殿でなくてもいいのでは?」

視聴者を代弁するかの如き於愛(広瀬アリス)のツッコミが入り、とうとう豊臣秀吉(ムロツヨシ)の軍門に降る決心がついた我らが神の君・徳川家康(松本潤)。

「石川数正のあほたわけー!」「あほたわけー!」

数正の出奔を惜しむ本多忠勝(左)と榊原康政(右)たち(イメージ)

石川数正(松重豊)の出奔によって軍事機密も筒抜けとなり、もう戦えなくなったと天下取りを諦める(あいつのせいだから仕方ないんだと自分に言い聞かせる)家臣団の心中はいかばかりでしょうか。

(大の大人、まして戦国武将が「あいつのせいなんだからしょうがない」と自分に言い訳する姿は、ちょっとどうなのかとは思ってしまいますが……)

「秀吉が天下を預けるに値するか見極める」「わしが秀吉を操って天下を浄土にする」

この家康に秀吉を操る器量があるとは思えませんが、せっかくあごヒゲも装着したことですし、天下が転がり込んでくるまでもう少しの辛抱です。

さぁ、今週もNHK大河ドラマ「どうする家康」第34回放送「豊臣の花嫁」気になるトピックを振り返っていきましょう!

■秀吉はなぜ数正を狙ったのか?

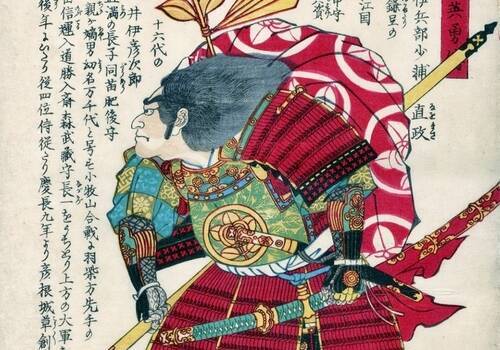

数正の出奔後、徳川軍の戦術を武田流に一新した井伊直政。歌川芳虎筆

劇中で本多正信(松山ケンイチ)が指摘していた通り、石川数正は徳川軍の戦術を知悉していたため、秀吉はその軍事機密が欲しかったのです。

……長久手の後豊臣秀吉たばかりて。当家普第の舊臣石川伯耆守数正をすかし出し。数正上方に参ければ。当家にて酒井忠次とこの数正の両人は第一の股肱にて。人々柱礎のことく思ひしものゝ。敵がたに参りては。この後こなたと軍法的に見透されば。蝱に目のぬけしなどいふ譬のことく。重ねて敵と戦はん事難かるべしと誰も案じ煩ふに。酒井忠次(大森南朋)と並んで徳川家の柱石となっていた数正が寝返り、これ以上は戦えないと誰もが悩んでいたところ、我らが神の君は慌てず騒がず。何か秘策があるのかと言えば……。君にはいさゝか御心を惱し給ふ様も見えず。常より御けしきよくおはしませば。人々あやしき事に思ひ居たり。……

※『東照宮御実紀附録』巻四

……其頃甲斐の代官奉りし鳥居元忠に命ぜられ。信玄が代に軍法しるせし書籍。及びそのとき用ひし武器の類。一切とりあつめて浜松城へ奉らしめ。井伊直政。榊原康政。本多忠勝の三人をもて惣督せしめ。家康は甲斐の代官を務めていた鳥居元忠(音尾琢真)に命じて、武田流の兵法を記した書物や武器などを浜松へ取り寄せました。甲州より召出されし直参のものをはじめ。直政に附属せられしともがらまで。すべて信玄時代に有し事は何によらず聞え上よとて。様々採摭有し上にて尚又取捨したまひ。 当家の御軍法一時に武田が規矱に改かへられ。其旨下々まであまねく令せしめ。近国にも其沙汰広く傳へしめられたり。……

※『東照宮御実紀附録』巻四

そして井伊直政(板垣李光人)・榊原康政(杉野遥亮)・本多忠勝(山田祐貴)に命じて、将兵に武田流の兵法を叩き込むのです。

……徳川殿は小田原と結縁ありし上に。今度の会盟またいかなる事を議し給ふもはかりがたし。そのうへ軍法をも武田が流にかへ給ひしなど京にも聞えければ。さらに家康は東方の北条氏政(駿河太郎)との連携を強化、再戦の態勢を整えていることが京都まで伝わりました。豊臣家の上下。さきに彼方に降附せし石川数正が事を。古暦古箒と名付て用なきものゝ様におもひあざけりけるとなん。(駿河土産。校合雑記。)……

※『東照宮御実紀附録』巻四

すると豊臣家中の者たちは、数正の事を古暦(ふるごよみ)とも古箒(ふるほうき)と嘲り笑ったと言います。

古暦とは去年以前のカレンダー。あまり役には立ちませんね。そして古箒はもちろん古い箒。数正は秀吉に仕える前、伯耆守(ほうきのかみ)の官職を称していました。この伯耆を箒にかけたのですね。

かくして、せっかく徳川軍の重要機密を引っ提げて秀吉に仕えたのに、無力化されてしまった数正。

それなりに好待遇で迎えられはしたものの、秀吉からの扱いは冷淡なものだったそうです。

無理もありませんね。永年仕えた主君を裏切った者など信用できませんし、もしかしたら家康から送り込まれた間者である可能性も否定できません。

ともあれ数正は、寂しい晩年を過ごすことになります。

徳川家を出奔した石川数正(松重豊)、秀吉に仕えてその後どうなった?【どうする家康】

■防災の日に合わせた?天正地震について

焼失する大垣城(イメージ)

天正13年11月29日(1586年1月18日)、近畿・中部地方を中心に激震が走りました。

このいわゆる天正地震のエピソードを、関東大震災(大正12・1923年9月1日)から100年の節目となる9月第1週放送に持って来たかったものと思われます。

劇中でも羽柴秀長(佐藤隆太)が言及していた通り、美濃国の大垣城が全壊焼失したほか、織田信雄の居城であった伊勢長島城も倒壊。彼が「天が戦さなどやめよと言っておる」と震え上がったのも無理からぬところでしょう。

しかし「我らが神の君」はそんな天の声も意に介さず、もう戦えないと分かっていながら、亡き瀬名の想い即ち秀吉との対決にこだわり続けます。

個人的には「もし瀬名が生きていたら、民を真っ先に救えと言うのではないだろうか」と感じました。

ドラマだとCGで城の天守閣を除いて市中のほとんどが崩壊していましたが、城内はちょっとゴミが散らかった程度で、もう少し被害の大きさや救援活動に放送時間を割いて欲しいところです。

本作は全体を通して家康が民衆を思いやる描写が乏しく、自分の妻子とごくわずかな仲間たちだけで物語を進めている印象が否めません。

今や三河・遠江・駿河・甲斐・信濃という五ヶ国を支配する大大名なのですから、それに相応しい度量を備えて欲しいものです。

防災意識の高まっている21世紀の視聴者を相手にしているからこそ、災害の深刻さやそこから立ち直る人々の勇気や絆を描いてもらえると嬉しく思います。

また、最新の時代考証などから「当時は建築技術が発達しておらず、地震が起こるとこれほど大きな被害が生じ、限られた中でこの程度の対処をするよりなかった」などの描写を見せることで、より防災意識も高まるのではないでしょうか。

天正地震という日本史上でも重大なトピックを取り扱っているのに、もったいなかったな、というのが正直なところです。

■今回のヒロイン「豊臣の花嫁」旭姫

劇中では明るくけなげに振る舞っていた旭。彼女の夫はいまどこに(イメージ)

……関白重て信雄とはかられ。 君の北方先に御事ありし後。いまだまことの臺にそなはらせ給ふ方も聞えず。秀吉が妹を進らせばやと懇に申こはる。浅野彌兵衛長政などよくこしらへて。終には御縁結ばるべきに定まりしかば。秀吉は織田信雄(浜野謙太)と相談し、家康に新たな正室を迎えさせることにしました。そこで白羽の矢が立った秀吉の妹・旭(山田真歩)。浜松より納采の御使に本多忠勝をつかはさる。これも関白のあながちに忠勝が名をさしてよびのぼせられしなり。四月十日かの妹君聚楽のたちを首途し給ひ。おなじ廿一日浜松へつかせたまふ。先榊原康政がもとにて御衣裳をとゝのへられて後入輿し給ふ。御輿渡は浅野長政。御奥請取は酒井河内守重忠にて。其夜の式はいふもさらなり。廿二日御ところあらはしなど。なべて関白より沙汰し給ふをもて。萬に美麗をつくされしさまいはむかたなし。これ後に南明院殿と申せしは此御事なり。……

※『東照宮御実紀』巻三 天正十三年「家康娶秀吉妹」

お世辞にも美女とは言い難いものの、何とか徳川・豊臣両家の仲を取り持とうと明るく気丈に振る舞う姿に、多くの視聴者が胸打たれたのではないでしょうか。

劇中でも言及があった通り、彼女には夫がいたものの無理やり離縁させられ、自害や出家など悲惨な末路をたどったようです(諸説あり)。今回は行方知れずとなっていましたね(暗殺されたものと思われます)。

さて、縁談がととのうと結納のために本多忠勝が上洛しました。何でも秀吉の指名だそうで、小牧・長久手の合戦における忠義と豪胆ぶりがよほどお気に召したようです。

なお、最初に旭を迎えに行ったのは天野康景(あまの やすかげ。三郎兵衛)。家康の人質時代から忠義を尽くした名臣の一人でした。

しかし秀吉は「お前なんぞ知らん、酒井か本多、榊原を迎えによこせ!」とご立腹。面目丸つぶれの康景、気の毒でなりませんね。

十九日 甲申そんな事もありましたが、天正13年(1585年)4月10日に旭たちは京都・聚楽第を出発。4月21日に浜松へ到着。榊原康政が衣裳を整えて輿入れしました。

……天野三郎兵衛をつ可ハし候秀吉■御存知仁尓て候腹立尓て候■候酒井左衛門尉其外本田平八郎榊原小平太可誠候ハぬとの儀尓て候……

※『家忠日記』第四

豊臣家からの引き渡し役は浅野長政(あさの ながまさ)、徳川家からの引き受け役は酒井重忠(さかい しげただ)が務め、その晩は盛大な祝宴が催されます。4月22日には所顕(ところあらわし)と言って、正式な披露宴が開かれました。

これで家康は秀吉の義弟となったのですが、それと上洛とは話が別。家康はなおも意地を張り続けるのです。

徳川家康の後室・旭姫(山田真歩)とはどんな女性?その生涯をたどる【どうする家康】

■母親まで人質に!秀吉からの最後通牒

旭の「見舞い」にやって来た仲(大政所)

……此後は関白彌 君の御上洛をひたすらすゝめ申されしが。遂にこしらへわびて母大政所を岡崎まで下し進らすべきに定まりぬ。 君は宗徒の御家人をあつめられ。関白其母を人質にして招かるゝに。今はさのみいなまんもあまりに心なきに似たり。汝等思ふ所はいかにと問せ給ふ。酒井忠次等の宿老共は。秀吉心中未だはかりがたし。かの人御上洛なきを憤り大軍にて攻下る共。京家の手際は姉川長湫にて見すかしたればさのみ恐るゝに足らず。御上洛の事はあながちに思召とまらせ給へと諫め奉る……さて、旭を家康に嫁がせてからというもの、秀吉は義弟に上洛するよう矢の催促。

※『東照宮御実紀』巻三 天正十三年「秀吉質母于岡崎」

それでも動かざること山の如き家康に苛立つ秀吉は、とうとう母親の仲(高畑淳子。大政所)まで人質に差し出しました。名目はあくまで嫁いだ旭の見舞いです。

「……皆の者、どう思う」家康が家臣たちを集めて尋ねたところ、酒井忠次らは答えました。

「秀吉の本心は未だはかりかねます。もしこのまま上洛せぬことを怒り、攻めて来ようと、敵の戦い方はこれまで姉川や小牧・長久手で見極めました。勝てぬ相手ではありません。どうか上洛は思いとどまって下され」

我らはまだまだ戦える。あくまで闘志満々の家臣たちを前に、家康は決意します。

……君聞召。汝等諫る所尤以て神妙といふべし。然りといへども本朝四海の乱既に百餘年に及べり。天下の人民一日も安き心なし。然るに今世漸くしづかならんとするに及び。我又秀吉と平盾に及ばゝ。東西又軍起て人民多く亡び失はれん事尤いたましき事ならずや。然れば今罪なくて失はれん天下の人民のため我一命を殞さんは。何ぼうゆゝしき事ならずやと仰せらるれば。忠次等の老臣等。さほとまで思召定められたらんにハ。臣等また何をか申上べきとて退きぬ。是終に天下の父母とならせ給ふべき御徳は。天下万民のために重き御身をかへ給はむとの御一言にあらはれたりと。天下後世に於て尤感仰し奉る事になん。既に御上洛あるべしと御いらへましましければ。関白よろこばるゝ事斜ならず。……「そなたたちの諫めるところはもっとも神妙である。しかしこの日本は百年以上にわたる戦乱に苦しみ、民の心が安らぐこと一日もなし。ようやく天下が一統されつつある今、わしが意地を張って秀吉と戦を続けるならば、また多くの命が失われよう。たとえわし一人が(暗殺によって)命を落とそうと、惜しむべきではなかろう」

※『東照宮御実紀』巻三 天正十三年「秀吉質母于岡崎」

ここまで決意が固くあっては、忠次らもこれ以上諫めることはできません。

天下万民のためならば、己が身命を惜しまぬ心こそ、天下の父母とならせ給うに相応しき御人徳……とこれは後世の評価です。

ともあれ上洛を果たし、秀吉の臣下となった家康はその後どうなってしまうのか、それは次回のお楽しみにとっておきましょう。

■9月17日(日)第35回放送「欲望の怪物」

さて、9月10日(日)は残念ながら放送休止、次の第35回放送は9月17日「欲望の怪物」。

秀吉との対面を果たした家康ですが、やはり日本を統一しても秀吉の欲望はとどまるところを知らず、どこまでも戦さを続けるようです。

やっぱり天下は自分が獲らねば……しかし欲望の怪物・秀吉を前に、我らが神の君は手綱を握ることなどできるのでしょうか。

次回はそんな怪物の母・仲が初登場。また関ヶ原合戦で敵対することになる石田三成(中村七之助)もお目見えです。

予告編を見ると三成は家康に好意をもっているようで、そんな二人がどのように袂を分かっていくのか、これからの展開に注目ですね!

※参考文献:

- 『NHK大河ドラマ・ガイド どうする家康 後編』NHK出版、2023年5月

- 『徳川実紀 第壹編』国立国会図書館デジタルコレクション

- 『家忠日記 第4』国立国会図書館デジタルコレクション

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)