実はランドセルはオランダ語なのです(ちなみにリュックもオランダ語です)。ランドセルは軍隊の背嚢(はいのう)のことで、明治時代に日本に入ってきて、陸軍で導入されました。

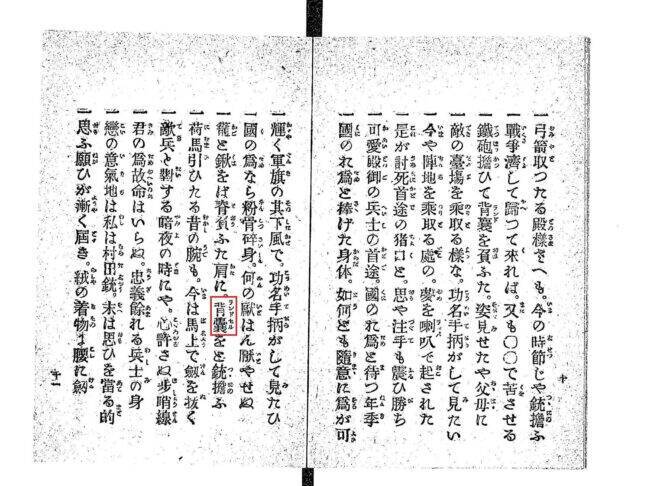

幕府陸軍(1866年)Wikipediaより

高野長英が『三兵答古知幾(さんぺいたくちき)』(1856)で「革筪」を「ランドセル」と訳しています。

(軍人都々逸集、三野耕夫 編 根岸徳次郎、明25.2)

ではなぜ戦争や軍隊で使われていた物が、子どもの通学鞄として普及したのでしょうか。子供の持つものに軍備品というのはちょっと似つかわしくないですよね。

実は学習院での使用が最初で、明治18年(1885)の5月から、学用品携行のために背嚢を採用したとあります。学習院はそもそもは京都にできた公家の子供たちの教育機関で、後に東京に設けられました。現在でも皇族が通う学校として有名ですよね。

当時の学習院の院長は、2代目の「谷干城」(たにたてき)でした。谷干城といえば土佐藩の勤皇派で板垣退助の片腕とされ、明治維新後は軍の強化に取り組んだ人物。

陸軍に取り入れられていた背嚢を教育現場にも、と思ったことは自然な流れだったのだろうと思います。

そして1887年(明治20年)、皇太子・嘉仁親王(後の大正天皇)の入学の際に、伊藤博文がお祝いとして鞄を献上しました。これが現在のランドセルの原型といわれています。

だからといって庶民に一気に普及したわけではありません。革は高級品であった事から、富裕層しか手に入れられず、一般庶民は風呂敷や布製ショルダーバッグなどを用いていました。

ランドセルが全国に普及したのは高度経済成長期の昭和30年代以降のこと。人工皮革が登場し、手に入れやすい価格帯になったからといわれています。学習院での初使用から時代が下がったにも関わらずランドセルが一般化したということは、庶民にとってランドセルは憧れの象徴だったのかもしれませんね。

今は色々なカラーバリエーションがありますが、「ラン活」といって異常に早い予約合戦が繰り広げられる側面も。そもそも革製でとても重たいので、個人的には無理してランドセルにしなくてもいいのではと思います。子どもたちには体形に合った、好きなカバンを選んでもらいたいですね。

ちなみに大正天皇は「セーラー服」も初めて着たとされる人物です。セーラー服はイギリス海軍の水兵が来ていた制服で、大きな襟は船の上でも話し声が聞き取りやすくするものでした。

日本では大正19年に起きた関東大震災で、着物で逃げ遅れて被害にあった人が多かったことから、現在のお茶の水大学附属高等女学校などでセーラー服を導入したことがきっかけで広まったということです。

参考文献:『ニッポン第1号ものがたり』(楠木誠一郎)

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)