【前編】では、幕末期の知られざる最重要戦だった上野戦争と、そこで敗れた彰義隊について簡単にご紹介しました。

彰義隊があっけなく敗北…新政府軍が主導権を握り支配を盤石にした重要な戦い「上野戦争」【前編】

【後編】では、その内容をさらに詳しく見ていきましょう。

新政府軍は、戦のプロであるはずの武士たちで結成された彰義隊を、なぜ破ることができたのでしょうか。

幕末(戊辰戦争中)、新政府軍側の薩摩藩士 – Wikipediaより

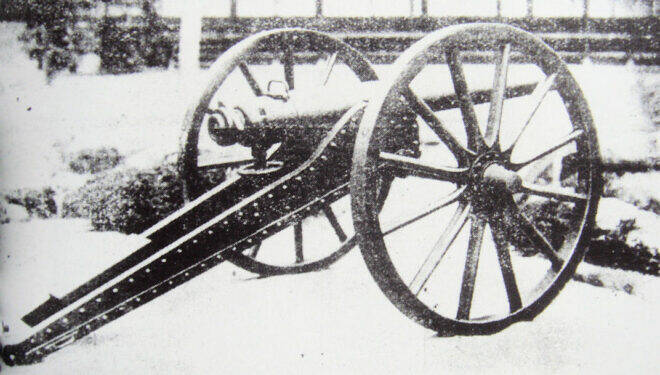

これについて、今までは新政府軍が用いたアームストロング砲によって彰義隊が圧倒されたからだと説明されるのが常でした。

しかしアームストロング砲はとても命中率が低く、人的被害はほとんどなかったと言われています。

上野戦争で使用されたとされる佐賀藩のアームストロング砲(Wikipediaより)

彰義隊が敗北した大きな理由の一つとしては、メンバーの経験不足と士気が低かったことが挙げられます。

実は彰義隊は、全員が幕府関係者だったわけではなく、庶民も多く含まれていました。このグループは江戸でも人気が高かったことから、自ら志願した一般人もいたのです。

上野山内打入之図(河鍋暁斎 画)

人数が増えること自体はいいのですが、問題は彰義隊が寄せ集めに過ぎず、彼らの中には戦の素人も多く混ざっていたということです。

■大村益次郎の目論見

これでは、実際の戦闘に堪えられるはずがありません。実際、新政府軍からの攻撃が迫ってくると脱走者が相次ぎ、いざ激突となった時点では、もともとの兵力の三分の一である千人程度に減っていました。

また、残って戦に身を投じた残り千人も、大砲の音でビビッて逃げ出します。

この時、新政府軍を指揮していたのが大村益次郎でした。彼は、彰義隊からの逃亡者が逃げる道をわざと用意しておき、そこに誘い込むという戦術を採っています。

もちろん、その先には兵が配備されており、彰義隊からの逃亡者は次々に捕まり、あるいは殺されました。

靖国神社の大村益次郎像

つまり、彰義隊の敗因は、そもそも軍隊としての体をなしていなかった点にありました。彼らは本当の戦闘に至ったところで、よりにもよって怖気づいてしまったのです。

大村益次郎という人は天才軍師と言ってもよく、彼の計算した通り上野戦争は一日もかからずに決着がつきました。犠牲者数は新政府軍がおよそ百人、彰義隊はおよそ二百人だったといいます。

この戦闘によって上野は火の海となり、焼け野原になったところも多くありました。あっさり決着がついたとはいえ、非常に激しい戦闘だったのです。

■上野戦争を経て江戸の町を掌握

幕府を代表する彰義隊を破ったことで、新政府軍は勢いづきます。この勢いにのって徳川家の駿河移封も公示され、江戸の庶民たちも、もう江戸幕府の時代は終わったことを悟ったことでしょう。

実際、新政府軍は既に江戸を完全に掌握していました。

上野戦争後、焼け野原になった寛永寺(Wikipediaより)

このように、上野戦争は一日もかからずにあっという間に終わったこともあってか、知名度は低く歴史上もあまり重要視されていません。

歴史の本では、単なる小規模な局地戦としてしか紹介されていなかったり、教科書ではこの戦争の名前すら載っていません。

しかしここまで説明した経緯を見てみると、新政府軍が江戸の主導権を握り、支配を盤石なものにする大きなきっかけになった戦闘だったことが分かるでしょう。

参考資料:

日本史の謎検証委員会『図解 幕末 通説のウソ』2022年

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)