現在、戦国時代の軍師といえば、戦国大名の側近くに仕えて合戦を取り仕切った家臣のことを指します。

ただし、戦国時代に軍師という名前が存在していたわけではありません。

イメージ

軍配とは、合戦に際して軍勢を差配することであり、軍配をする者を軍配者と呼んだのです。

大友宗麟像。宗麟も有能な軍配者を抱えていた

この軍配者の最も重要な任務は、出陣の日取りや進軍の方角を占うことでした。

合戦に際して占いをしていたというのは、奇異にうつるかも知れません。しかし戦国時代の意識では占いは神意を知るという意味があり、重要なものとみなされていたのです。

関連記事:

戦国時代の合戦、実は「呪術合戦」だった!呪術師としてのルーツを持つ「軍師」の歴史を紹介

神意に従って出陣すれば勝利が得られ、神意に背いて出陣すれば敗北を余儀なくされる。当時の人々にとって、占いとは神意にほかなりませんでした。

そういう意味からすれば、軍師は、神意を兵に伝えることで士気を高めるシャーマンのような役目を担っていたとも言えるでしょう。

■勝敗の吉凶も占う

出陣するにしても、いつ出陣してよいというわけではありません。当時の武将たちにとっては、暦には吉日と凶日があり、吉目に出陣すれば勝利して凶日に出陣すれば敗北するという意識がありました。

しかも最初から吉日と凶日が決まっているわけではありません。

いつ出陣するかを決めるのは一大事であり、もし吉日に出陣が間に合わなければ調伏の矢を射るという儀式を行い、形としては出陣することにしなければなりません。

こうした複雑な要素が絡んでくるため、戦国大名が自ら占うということはほぼ不可能でした。

そのため、易などの占術や陰陽道に基づく占星術に通じた僧侶や武士が戦国大名の諮問をうけ、吉凶を占ったのです。

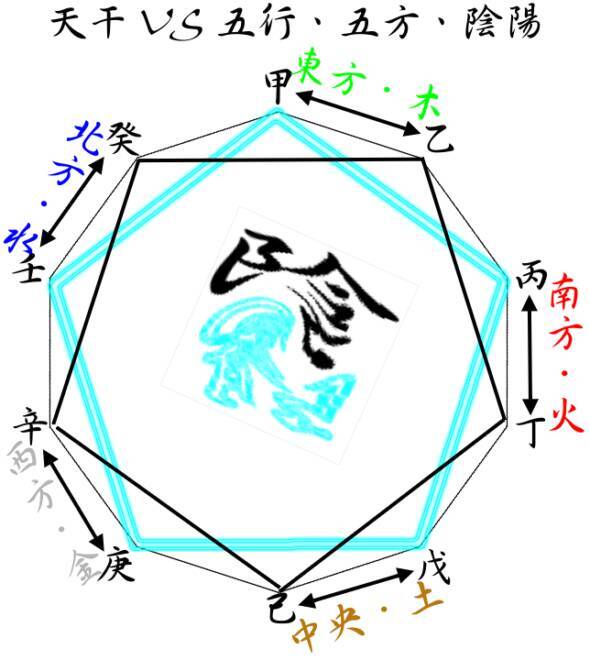

陰陽道のもとである陰陽五行説の図(Wikipediaより)

厳密にいえば、このように呪術を用いて実際に占った人々こそが軍配者と呼ばれたのでした。

■「軍配者」の現代の名残

ちなみに、軍配と言えば多くの人が相撲の行司が手にしているアレや、武田信玄が上杉謙信の攻撃を受け止めたという伝説のアレを思い浮かべるでしょう。

伝説の武田信玄・上杉謙信の一騎打ちの像

アレのルーツも、先述の軍配者にあります。もともと、彼らが所持していたものを軍配団扇といい、陰陽・八卦や二十八宿など占術・古星術の要素が描かれていたのです。

軍配団扇は、略して軍配と呼ばれることになりますが、今日では、相撲の行司が勝負の決まったときに軍配を上げるなどしています。

こうしたことから、勝負が決まることを軍配が上がると呼ぶようになりました。

【後編】では、より具体的に、著名な戦国武将と占い・呪術の関わりについて見ていきましょう。

【後編】の記事はこちら

すべては占いで決める!戦国時代に出陣の日時などを占いで決めていた呪術師「軍配者」とは何者?【後編】

参考資料:『歴史人 2022年5月号増刊 図解 戦国家臣団大全』2022年5月号増刊、ABCアーク

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)