戦国時代の軍師の大きな仕事の一つに、敵方との交渉がありました。戦いになれば犠牲が出ますし、出費も大きく、できれば、戦わずに丸く収めたいと考えるのは戦国大名にとって当然のことです。

そこで、外交に長けた軍師が活躍することになりました。

講和交渉に出るのは僧侶である場合が多いですが、中でも、毛利氏の使僧として有名な安国寺恵瓊(あんこくじ・えけい)はその代表格といっていいでしょう。

合わせて読みたい記事:

酒癖が悪く男児好き、僧侶・安国寺恵瓊の生涯。「本能寺の変」も予言し参謀として活躍

恵瓊の父・武田信重は安芸の守護大名でした。普通ならその地位を継ぐところですが、天文10年(1541)5月、信重が居城だった銀山城を毛利元就に攻められ、殺されてしまいました。

まだ幼い恵瓊の当時の名前は竹若丸。彼は家臣に守られて脱出し、安芸の安国寺に匿われて、そこで出家得度しています。

恵瓊が僧侶となった安国寺(現在は国宝・不動院)

自分は武士の子だというプライドがあり、はじめは武田家再興を夢みていた可能性もあります。しかし元就が安芸だけでなく、周防や長門にまで勢力を広げていく様子をみて、恵瓊は、そのまま僧侶として生きていく道を選んだものと思われます。

やがて、毛利氏の使僧として恵瓊の名がみられるようになります。

■信長の死を予言

天正元年(1573)11月、恵瓊は上洛し、織田信長側の使僧・朝山日乗と協議しました。テーマは足利義昭の処遇についてでした。

このときの交渉経過を、彼は輝元の家臣に報告していますが、そこに書かれていた内容が驚きです。

「信長の代、五年三年は持たるべく候。明辺は公家などに成らるべく候かと見及び申し候。左候て後、高ころびにあおのけにころばれ候ずると見え申し候」

と、信長の横死を予言していたのです。

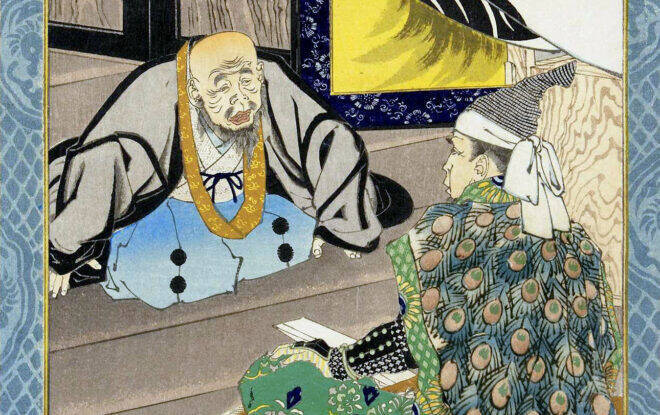

天正10年(1582)5月から6月にかけての秀吉による備中高松城攻めのときにも、恵瓊は毛利側の代表として、秀吉の軍師・黒田官兵衛と講和交渉にあたりました。

秀吉と会見する恵瓊(Wikipediaより)

このあと、恵瓊は秀吉に優遇されます。秀吉から知行を与えられ、禅僧のまま伊予国の内で2万3000石を与えられ、のち5万石(一説に6万石)に加増されたといわれています。

■戦国大名として

さらに文禄・慶長の役では、その石高に見合う軍勢を率いて大名として出陣しており、加藤清正が籠城した蔚山(ウルサン)救出に一役かっているほどです。

外交型軍師としての恵瓊の活躍として特筆されるのは、やはり、慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いのときでしょう。恵瓊は石田三成方の中心となり、毛利輝元を西軍の総帥に迎える大きな役割を果たしました。

毛利輝元(Wikipediaより)

9月1日の合戦当日には、毛利秀元・吉川広家が布陣する南宮山の麓に自ら出陣しています。

しかし、西軍敗北とともに戦場離脱をしたものの捕えられ、のち処刑されるという最期を迎えました。

こうして彼の足跡を辿っていくと、同時代に生きていた信長の破滅や秀吉の活躍を予見するなど、時代の先を読む慧眼に優れていたことが分かります。

参考資料:『歴史人 2022年5月号増刊 図解 戦国家臣団大全』2022年5月号増刊、ABCアーク

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)