戦国時代の武将の名前はたくさん知っていても、彼らがどのような生活をしていたかについては、知らない人も多いと思います。

今回はそんな武将たちの中でも、いわゆる「家臣」に位置づけられていた人たちの日常生活がどのようなものだったのか、ご紹介します。

関連記事:

【武将の就活】戦国大名の家臣は簡単に再就職ができたのか?戦国時代の官職について解説

戦国大名と守護大名の違いは?家臣に忠誠心は不要だった!?今さら聞けない戦国時代のキーワード解説

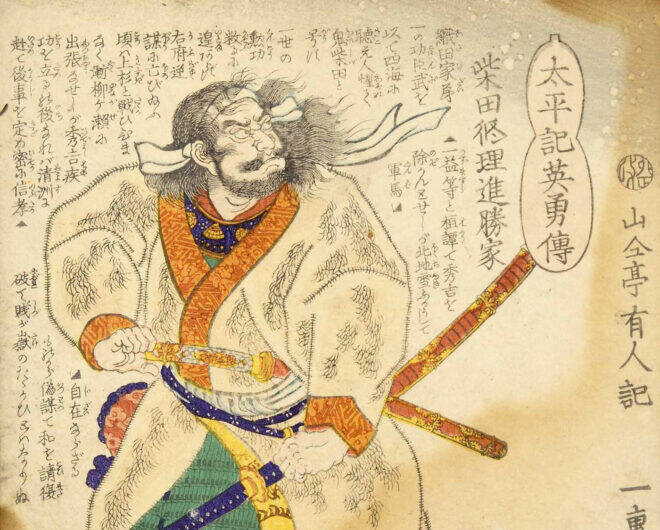

織田信長の家臣として有名な柴田勝家(Wikipediaより)

まずは、家臣たちの収入源について。彼らはどこから収入を得ていたのかというと、土地からの年貢が主でした。

一般的に、当時は主君が家臣に土地を与え、家臣が奉公することによって主従関係が成り立っていました。家臣はそれを「一所懸命」の地とし、与えられた土地の地名を名字とすることもありました。

それらの土地から年貢を得ることで、家臣たちは収入を得ていたのです。中世の武士は、一か所の領地を、命にかけて生活の頼みとしました。これを表す「一所懸命」が語源となって、「一生懸命」という言葉が生まれたのです。

そして戦争が起こると、家臣は主君のために必死に戦い、最終的に勝利を得た場合は、新たな土地を与えられました。

逆に、家臣が主君を裏切ったり、何か不始末をした場合は、所領を取り上げられることもあったのはご承知の通りです。

ただ、家臣は土地を得たとしても、不作のときには思ったような収入が確保できません。不作続きとなると農民が他領に逃亡し、耕作地を放棄することもありました。

そういうときは人返しといい、他領に逃亡した農民を自領に連れ戻すことがあり、大いに苦労したようです。

ただ、例外的なケースとして商人的な性格を持つ家臣も存在し、農産物や海産物の売買により収入を得る者もいたようです。

■農作業と結婚

では、家臣たちは自分自身が農作業に従事することはあったのでしょうか。

これについては、城持ちの上級家臣は別として、在地性の強い土豪クラスの者は農作業に従事していたようです。当時の史料には、自分で耕作することが手作などと記されています。

太閤検地や刀狩りにより「兵農分離」が進んだとはいわれていますが、ことは簡単ではありませんでした。

実際には「兵農未分離」の状態が長らく続き、完全に達成されるには長い時間を要したのです。

次に、結婚について。戦国時代の結婚はほとんどが政略結婚であり、自由恋愛によるものは基本的に認められていませんでした。

無断で結婚してはならないことは、駿河の大名・今川氏親が大永6年(1526)に制定した分国法『今川仮名目録』33条などの武家家法にも規定されています。

かつて今川氏が拠点としていた駿府城

家臣が勝手に他家と結婚すると、徒党を組み敵対する恐れがあったので、それを防ぐ意味があったのです。

■教養も必要

それから、当時の家臣たちは学問や教養を必要としていました。

尼子氏の家臣である多胡辰敬は、『多胡家家訓』の中で学問(教養)の重要性を説いており「学問のない人は理非(正と悪)の判断すらできない」とまで言っています。

つまり、自身の資質を高めて国を治めるうえで、戦国大名の家臣たちにとって学問や教養は必須だったのです。

周防国の大内氏や越前国の朝倉氏は、京都から知識人である公家を招き『論語』などの中国の古典の講義を受けていたほどです。

それは、彼ら自身が深い教養を身に付け、自らの権威を高めたかったという側面もありました。

同時に和歌や連歌なども、主君・君主ともに必要な教養として位置づけられており、播磨の赤松義村は、京都から公家の冷泉為広を招き、家臣も同席した上で講義を受けています。

和歌と言えば百人一首。戦国家臣も百人一首で遊んだかも?

能登の畠山氏の家臣の中には、冷泉家に弟子入りを認められる者も存在したほどです。神保氏、温井氏、遊佐氏らは冷泉家に誓状を提出し、決して和歌の道を疎略にしないと誓っています。

参考資料:『歴史人 2022年5月号増刊 図解 戦国家臣団大全』2022年5月号増刊、ABCアーク

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)