【光る君へ】大和源氏の祖は”殺人の上手”!?藤原道長に仕えた平安時代の武将・源頼親の生涯:その1

頼親が出世する上で欠かせないのが、藤原道長(ふじわらのみちなが)でした。頼親は、武士としての能力だけでなく、道長との関係を武器に、国司としての地位を確立していきます。

しかし、その道のりは平坦ではなく、道長との関係が変化していく中で、頼親の運命もまた大きく変わっていくのです。

道長との信頼関係の構築

頼親が自身の立身出世のために拠り所としたのが、藤原道長との関係でした。

藤原道長は、平安時代中期の日本を代表する権力者です。歌では「この世をば我が世とぞ思ふ」と詠んだことでも有名ですね。

道長の父・兼家の代には、頼親の父・満仲との関係がありました。双方の家の間には、代を重ねるほどの主従関係が構築されていたようです。

兼家の死後、道長は左大臣にまで昇進。早生した兄たちの家を押し除けて、自身が朝廷を主導する立場となっていました。

この頃の頼親は、道長の名声を頼りに道長の庇護の下で成り上がっていきます。頼親の国司歴任においても、道長の尽力があったと推測するのは当然でしょう。

やがて頼親は、大和国の国司である大和守を拝命。枢要な国を任されることは、頼親が道長の信任を得ていたことの証左といえます。

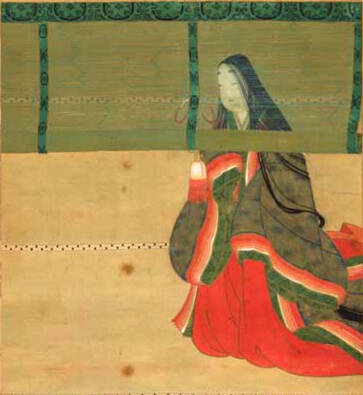

左大臣・藤原道長。時の権力者として頼親を庇護した。

大和国における興福寺との対立

頼親は大和国を統治するにあたり、寺社勢力の抵抗に直面します。

特に興福寺は、藤原氏の氏寺として絶大な力を保持。数千人の僧兵を抱え、実質的に大和国を治めていると言える存在でした。

寛弘3(1006)年、頼親と興福寺の間で事件が起こります。

頼親の郎党・当麻為頼(たいまのためより)が、興福寺領の池辺園を侵略。さらに人を殺害する事態に至りました。

興福寺側は為頼の屋敷を襲撃。焼き払うという報復行動に打って出ました。

この事件は、藤原道長の日記『御堂関白記』にも記録されています。頼親側と興福寺側の双方が朝廷に訴えを起こしました。

興福寺の別当・定澄(じょうちょう)は大衆2000人を組織。彼らを率いて京の都に頼親罷免の上訴を行っています。

この事件を皮切りに、頼親と興福寺との対立は深まり、彼の大和国での統治は次第に困難を極めることとなります。寺社勢力との衝突は、頼親の武力だけでは解決できない問題に発展し、彼の評判にも影響を与えることになりました。

「殺人の上手」という道長による人物評

頼親はその後も大和国への勢力拡大に努めていました。

長和3(1014)年、主君・道長は頼親を摂津守に推挙。朝廷の陣定(会議)において審議されることとなりました。

頼親の地盤の一つが、摂津国にある豊島郡でした。摂津守任官は、頼親にとって勢力拡大の絶好の好機だったのです。

しかし陣定において、藤原実資が反対。摂津国に居住して膨大な所領を保有していることが理由とされました。

その結果、摂津守任官は許されなかったようです。

そんな中、頼親は更なる騒ぎを起こることとなります。

寛元元(1017)年3月8日、頼親の郎党・秦氏元ら10数騎が清原致信(きよはらのむねのぶ)の屋敷を襲撃。致信を殺害する事件を起こしました。

致信は『枕草子』を著した清少納言の兄で、当時の大和守・藤原保昌の郎党でもあった人物です。なぜこのようなことが起きたのでしょうか。

事件の発端は、大和国において頼親と保昌の競合が発生。やがて郎党をも巻き込む事件に発展したと考えられます。

例え古代と言っても、当時の貴族間において殺人は忌み嫌われていた大事件です。事件は頼親の指示があったようで世間の耳目を集めました。

道長は日記『御堂関白記』において頼親を「殺人の上手なり」と記載。彼の行動に対して強い問題意識を持っていたことがわかります。

頼親は、藤原道長との深い関係を背景に武士としての地位を築いてきましたが、この事件を境に道長からの支持を失い、彼の運命は大きな転換点を迎えることとなります。

清少納言。清原氏の出身であったとされる。

次回「その3」の記事はこちら↓

【光る君へ】平安時代、藤原道長に仕えた”殺人の達人”源頼親、その驚愕の実態を解説:その3

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)