天下統一に向けて快進撃を続ける織田信長が明智光秀に討たれ、その光秀も羽柴秀吉によって敗死し、最終的に秀吉が日本の支配者となったことは周知の通りです。

細川藤孝は一連の流れの中で

光秀とともに滅びても不思議ではない立場にありながら、戦場に立つことなく秀吉から功を賞されて豊臣政権において重用される

という離れ業をやってのけています。

前回の記事はこちら

「本能寺の変」と細川藤孝の決断。明智光秀と共に滅びる立場にありながら豊臣秀吉から功を賞された男【前編】

藤孝の功績とは何だったのか?

秀吉は藤孝の何を高く評価したのでしょうか?

山崎の戦いに参戦できなかったことも、見方を変えれば一色家の軍勢を抑えたと言えなくもありません。しかし、それは些末なものでした。藤孝の功績とは

いち早く光秀に味方しないという意思表示をし、徹頭徹尾それを続けたこと

に他なりません。

繰り返しになりますが、世間は藤孝と光秀を一蓮托生と見ていました。

しかし、その藤孝が光秀に付くことを拒んだのです。そのことは世間に

「藤孝ですら光秀に味方しないということは、光秀に勝ち目はないということか?」

という印象を与えます。その結果、京・大阪周辺にいた有力武将たちのほとんどは光秀ではなく秀吉に付きました。

倫理的には主君である織田信長をだまし討ちした光秀に付くという選択はあり得ません。しかし、そこはあくまで本音の建て前。光秀が有利と見たら、勝ち馬に乗ろうとする武将出てくることは想像に難くありません。

藤孝はその流れを完全に断ち切ったのです。

戦場における戦術レベルの活躍ではなく戦略あるいは政略レベルで、藤孝は秀吉の勝利に大きな貢献をしたのでした。

藤孝はなぜ決断できたのか?

光秀の敗死という結果を知っている私たちにとって、光秀に付くという選択肢が間違いであることは明白です。

しかしリアルタイムで巻き込まれている人たちはそうではありません。

「本能寺に宿泊中の織田信長が、明智光秀に攻められて死んだ」

という事実ですら、当初は正しく伝わっていませんでした。

これを機に明智政権が誕生する可能性だって十分に考えられたのです。

しかし藤孝は「光秀に味方しない」と即断し、それを貫きました。

それが可能だった理由のひとつに、本能寺の変に関する正確な情報を手にしていたということが挙げられます。

実は本能寺の変が起きたまさにその時、藤孝の家臣である米田求政がたまたま京に滞在していました。米田は現地で可能な限りの情報を収集し、藤孝に急報しました。藤孝に第一報をもたらしたのは米田だったのです。

もしも第一報が光秀からもたらされていたら、当然その情報は光秀に有利なものに改ざんされている可能性を考慮しなければなりません。

信頼できる部下から確かな情報を得ていたこと。それが藤孝の決断を支えていたことは間違いありません。

ファクトとロジックに基づく状況判断

そして情報を受け取った藤孝は、光秀に味方しないことが細川家にとって最善であることに気付いたはずです。

藤孝が光秀に味方した場合

ある程度光秀に付く勢力は出てくるだろうが、最終的な勝敗がどうなるかは不透明。

勝てば良いが、負けたら光秀もろとも滅びるしかない。

藤孝が光秀に味方しなかった場合

光秀は味方を失い確実に敗れる。

それによって光秀を倒した誰か(結果的に羽柴秀吉でしたが、柴田勝家や徳川家康という可能性も考えられました)に恩を売ることができる。

もちろん、光秀が単独で勝利する可能性もありました。その場合はこれまでの関係や、たまの存在を材料に交渉すれば、細川家の存続は勝ち取れるだろう。藤孝は腹を切らざるをえないかもしれないが……くらいのことは考えていたと思います。

本能寺の変直後の藤孝は、ファクト(正確な情報)を手に入れ、ロジックに基づいて正しい決断を下した。

そして揺らぐことなく、決めたことを徹底して実践した。

それが細川家の存続と発展に繋がったのです。

もう一つの可能性

ところで、ひとつ興味深い事実があります。

信長の四十九日にあたる7月20日に、藤孝は本能寺の焼け跡で信長を追悼する連歌会を開催しました。

連歌とは参加者が和歌の上の句(五七五)と下の句(七七)をリレー形式で作っていくというもので、単に和歌の会というだけでなく、出陣前のゲン担ぎや神への供物、そして死者を追悼するという性格も持っていました。

信長の葬儀については羽柴秀吉が大々的に行ったことが知られていますが、自身が信長の後継者であることを内外に宣言するために行われた政治的なパフォーマンスという側面が大きいとされています。

一方、藤孝が執り行った追悼連歌会には政治的な意義はなく、純粋に亡き主君を慕う思いから出たものであると考えられます。

後の話になりますが、藤孝は決別したかつての主君・足利義昭が困窮していることを知ると経済的な援助をするなど、情に厚い一面がありました。

もしかしたら本気で信長のことが大好きで、その信長を討った光秀になんか絶対に味方なんかするものかと思ってやったことが、結果的にプラスに働いただけだった。

ただそんな単純な話だったのかもしれません。

深慮遠謀の末か、単なる気持ちの問題だったのか。

今となっては知る由もありませんが、そういったことを考えるのも歴史を知る楽しみの一つではないでしょうか。

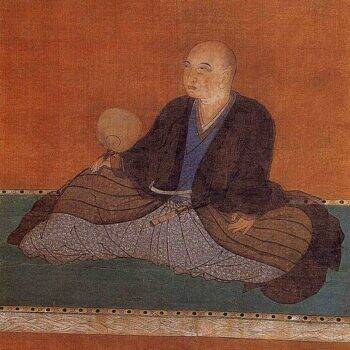

いずれにせよ、文武両道の武将・細川藤孝は、混沌とした状況の中を生き延びる力も抜群だったというお話でした。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)