前回の記事はこちら↓

まるで婦人のような優男! 織田信長が惚れ込んだ戦国時代の天才軍師「竹中重治」の逸話【前編】

【逸話2】稲葉山城乗っ取り事件

美濃国3代目当主「斎藤龍興(たつおき)」は、家督を継いで以降家臣の信頼を得ることができずに国力は低下していた。

1564年。半兵衛は妻の父であり西美濃三人衆に数えられた「安藤守就(あんどうもりなり)」と共に龍興の居城である稲葉山城を襲撃し奪取している。この事件には諸説があり、現在では安藤守就のクーデター説が有力となっている。

しかし、半兵衛勢は白昼堂々少人数で稲葉山城へ乗り込み、城主の龍興を殺さず逃していることから美濃国を乗っ取ろうと画策した下克上とは言い切れない。

また、半兵衛勢は乗っ取り事件の際に龍興方の重臣6名を討ち取っている(半兵衛自身は、かねてから私怨のあった斉藤飛騨守を斬っている)ことから、龍興を諫める目的を持った乗っ取りであった可能性も指摘されている。

調略活動による功績

半兵衛は秀吉の元で与力として尽力したという。1570年前後から近隣諸国による信長包囲網が本格化すると、一時的に近江の浅井家に身を置いていた経験から調略活動で成果を上げた。

中でも、近江家の家老「樋口直房」は近江時代の半兵衛と親交があったとされ、半兵衛の調略によって織田方に寝返っている。

黒田官兵衛との絆

1578年。信長が重用していた家臣「荒木村重」が反旗を翻し、居城である有岡城に籠城するという事件が起こる(有岡城の戦い)。信長は村重と親しかった「黒田孝高(官兵衛)」を使者として説得を試みるが、村重は官兵衛を監禁し翻意を拒絶する。

監禁の事実を知らない信長は、官兵衛の翻意を疑い人質としていた息子「松寿丸」の処刑を命じるが、半兵衛は機転によって松寿丸を密かに匿った。

救出された官兵衛は半兵衛に匿われていた松寿丸と再会。半兵衛がすでに他界していることを知った官兵衛は、竹中家の家紋を愛用し、半兵衛の息子「重門(しげかど)」の加冠を務めるなど、半兵衛に対する感謝の意を示したという。

この2人は共に秀吉の元で軍師(参謀)として活躍したことから、「両兵衛(りょうべえ)」と称されている。

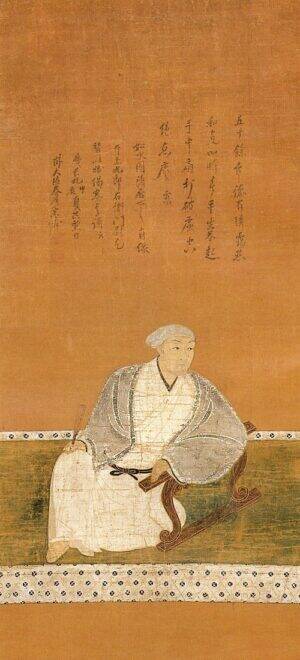

容姿や性格の特徴

江戸時代に成立した逸話集「常山紀談」や豊臣秀吉の伝記「太閤記」は、半兵衛の容姿を「体が弱く、色白で体躯は婦人のようであった」と表現している。

半兵衛が自身の容姿に劣等感を抱いていた確証はないが、斉藤家家臣の斉藤飛騨守から容姿を理由に侮られたエピソードが伝わっており、そのことが後の稲葉山城乗っ取り事件に繋がったとする見解もある。

中性的なイメージが先行し、おとなしい優男であったと理解されがちな半兵衛だが、上述のように武士らしい熱血漢的側面もあったのかもしれない。

墓所

兵庫県三木市「三木平井山観光ぶどう園」内には墓所が存在する。

半兵衛に関しては、生前の資料が乏しく史実と創作の境界線が曖昧な点が多い。しかし、江戸時代以降の日本では人気の武将の1人であり、現在でも定期的な法要イベントも行われている。

知略による軍功で「軍師」として名を馳せた竹中半兵衛重治。実際はどのような人物であったのだろうか。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)