『和漢百物語』より信長と小姓。月岡芳年画(Wikipediaより)

「男色」の対象ともなったというようなインパクトの大きな側面が注目されがちな小姓ですが、この記事では、小姓が実際にはどのように始まり、具体的にはどのような仕事をしていたのかなど、基本的なことを丁寧に解説していきたいと思います。

※あわせて読みたい記事:

お前以外には誰にもやらせぬ!信頼する家臣を熱く抱擁、キスをした伊達政宗の男色事情【前編】

■小姓のルーツは室町時代にあり

小姓のルーツは、室町時代、足利将軍のころまでさかのぼります。それ以前からも、戦いの際に着飾った少年兵で護衛部隊をつくるという風習もあったといわれています。

室町時代の有名な例としては、室町幕府初代将軍・足利尊氏の護衛をしていた「花一揆(はないっき)」という部隊。彼らの兜には梅の花がついていたことから、この名前がつきました。

■見た目も大事!でも教養や気配りも

花一揆の大将は、とても美少年だったといいます。初代だけでなく、室町幕府第6代将軍・足利義教(よしのり)も華やかな衣装を来た美しい少年兵を儀礼に参列させていたそうです。

しかし、見た目の美しさだけではなく、幅広い知識や教養、作法、武芸を身につけていることが求められました。将軍の身の回りの世話、雑用などを行い、秘書的な役割を担いました。

■あの人も!小姓を経験した有名な武将たち

小姓は武将たちのすぐそばに仕えるため、戦略などを学ぶことも多く、活躍・出世していく人も多くいました。

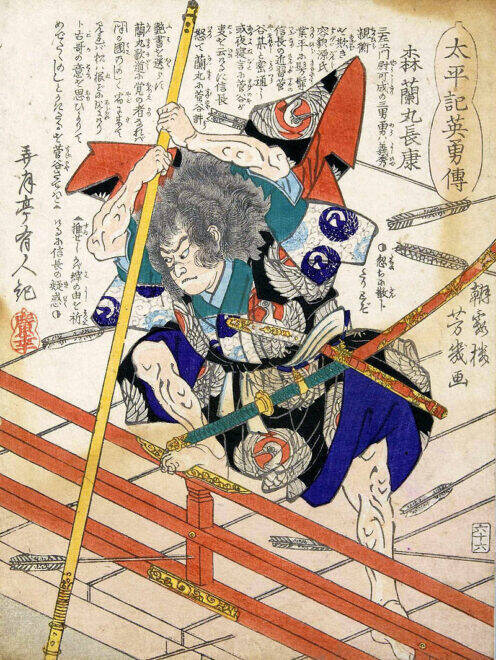

太平記英勇伝より森蘭丸長康(Wikipediaより)

森蘭丸、前田利家、丹羽長秀、加藤清正、福島正則といった有名な人物たちも、実は小姓上がりなのです。

日本史上で有名な男色・衆道の例をご紹介!有名人から意外な人物まで

■江戸時代の小姓

江戸時代には、小姓たちは幕府の若年寄の支配のもと、将軍の身辺の雑用を務めました。

細かいですが、江戸幕府では「表小姓(おもてごしょう)」と「奥小姓(おくごしょう)」にわかれていました。儀式の際の配膳などを担当したのが表小姓で、奥小姓は将軍の側近として雑用を行いました。

うまく役割をつとめることができれば出世につながりましたが、隔日勤務で宿直もあり、常に緊張を強いられる役職でした。

いかがでしたか?この記事が、みなさんが少しでも日本文化や歴史の面白さに興味を持つきっかけになれば嬉しいです。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)