15世紀半ばには、発生してから11年間もの長きにわたって続いた応仁の乱で京都は焼け野原になりました。そんな京都で、当時の天皇家は一体どのようにして生き延びていたのでしょうか。

※「応仁の乱」に関する記事:

戦国時代の始まりは応仁の乱ではない!?「関東の三十年戦争」享徳の乱とは【前編】

ごちゃごちゃして分かりにくい!、室町時代「応仁の乱」発生のきっかけと経緯、その結末を総まとめ

「応仁の乱勃発地」とされる京都・上京区の御霊神社

天皇家なら、たとえ焼け野原でも生き延びるだけの資金があるだろう……と思われるかも知れません。しかし当時の天皇家の収入は中級クラスの公家と同程度でしかありませんでした。

そう、この頃の天皇家は、政治的にも経済的にも室町幕府に依存している状態だったのです。言い換えれば、室町幕府が天皇家のパトロンのような存在でもあったと言えるでしょう。

しかし応仁の乱によって室町幕府の権威は完全に地に落ち、経済的にも逼迫していきます。こうなると、幕府も天皇家を支えることはできません。

実際、1500(明応9)年には後土御門天皇が死去しましたが、次の天皇である後柏原天皇は、政治的な混乱と経済的な事情のため即位式さえ行うことができませんでした。

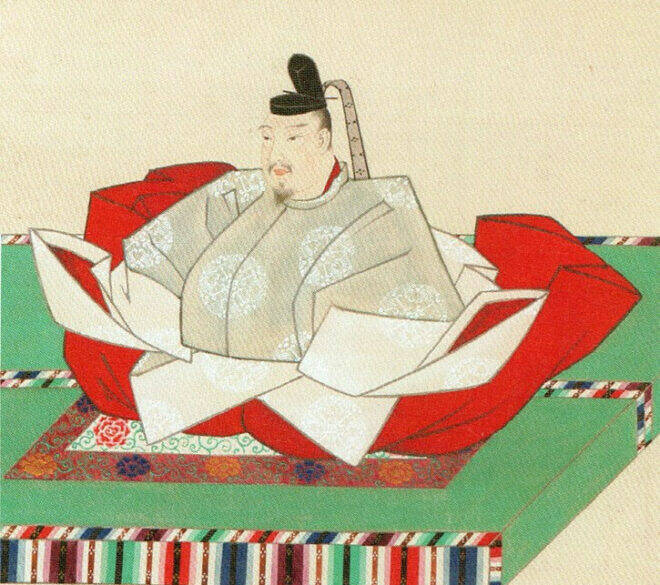

後柏原天皇(Wikipediaより)

このとき後柏原天皇は、管領の細川政元に費用を出して欲しいと依頼しましたが、

「内裏にも即位礼御儀無益なり、さ様の儀を行ふといへども正体無き者は王とも存せざる事なり。此分にて御座候といへども、愚身は国王と存じ申す者なり。然れば、一切大儀共末代不相応の事なり。」

とすさまじい返答をして断られています。

あろうことか、諸家や公武もこれに同意します。当時は公家たちも地方に離散していました。

そうした背景もあり、即位式は取り止めとなったのでした。

■それでも残った天皇家

結局、天皇が即位式を挙げたのはそれから21年後のことです。本願寺の実如や幕府からの献金によって、1521(大永元)年にようやく念願を果たすことができたのです。

ちなみにこの後柏原天皇は、このように天皇家にとって当たり前の儀式が行えなかった状況にかなり心を痛めていたようで、先帝の代から乱れていた朝儀の復興に尽力しました。

例えば元日の節会、仏教的な宮中の年中行事である大元師法の修法、国家鎮護の密教修法や春日祭・賀茂祭への勅使派遣など、朝儀の再興につとめています。

応仁の乱後のこうした天皇家の状況は、次の後奈良天皇以降も続きました。

後奈良天皇の木像(Wikipediaより)

皇位に就いても即位式さえ挙げられず、戦国大名らの献金によってようやく暮らしていくほど、応仁の乱以降の天皇家の生活は窮乏していたのです。

しかし重要なポイントは、それでも天皇家が廃絶することはなかったという点です。例え権威が失われ、幕府にとっても当面の利用価値がなくなったとしても、大名たちの援助がなくなることはありませんでした。

天下を狙う戦国大名たちにとって、官位を叙任できるという点などでまだまだ朝廷の権威には大きな魅力と権威があったのでしょう。

参考資料:山の辺の道 散策ガイド

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)