リアルに怖い江戸時代!火あぶり、ノコギリ刑…江戸時代の刑罰は明らかに残酷すぎた

”見せしめ要素” が強かった江戸時代の残忍すぎる刑罰の数々。

今回は江戸時代に行われた手鎖(てじょう)刑について紹介。果たしてどんな刑罰なのでしょうか。

(※)手鎖について「てぐさり」と読むのは昭和47年(1972年)、井上ひさしの小説『手鎖心中(てぐさりしんじゅう)』が初見だそうで、江戸時代は「てじょう」と呼ばれました。訓読み「てぐさり」の方が時代がかった感じがするので、そっちの読みが広く一般に広まったようです。

■こんなの着けて生活できる?

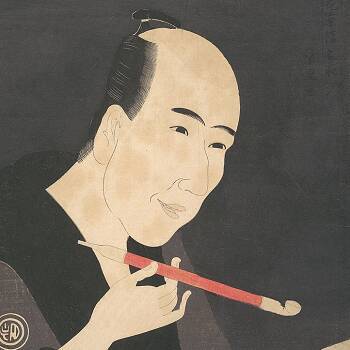

手鎖の刑を受けた人物(画像:コトバンク)

手鎖の刑とは、瓢箪型の鉄製手錠を受刑者の両手首にかけ、受刑者が両手首をくっつけたまま生活しなければならないものでした。

この手鎖をつけられると、食事や手洗いなど人の手を借りないと生活も満足にならないほどだったそうです。

手鎖と言えば、戯作者の山東京伝(さんとう きょうでん)や浮世絵師の喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)が受けたことでも知られています。

手鎖の刑は投獄するほどではない軽微な犯罪者や、取り調べを受けている未決被疑者などに対して用いられました。

また訴訟に敗訴したにもかかわらず判決に従わない者に対しても適用されたそうです。

過料(かりょう。罰金)と合わせて科せられたり、過料が払えない者についても科せられたりしたと言います。

手鎖の刑期は罪の軽重によって30日・50日・100日があり、30日刑と50日刑は5日ごと、100日刑は2日ごとに同心が封印の点検に来ました。

手鎖の封印を破ると厳しい罰が追加され、江戸時代前期は磔(はりつけ)など死罪とされた事例もあるようです。

江戸の司法マニュアル「御定書百箇条(おさだめがきひゃっかじょう)」によると、過怠手鎖(通常の手鎖)を外した者には期間を倍増、吟味中手鎖(取り調べ中の手鎖)を外した者については100日追加とされています。

もちろん手鎖を外してやった者に対しても刑罰があり、その者には過料が命じられました。

ただし手鎖はそこまでギチギチではなかったため、手首が細い人は手鎖に油を塗るなどして封印を解かずに手首を抜き、同心がチェックする時だけ再度手首さしこむという要領のよい手合いもいたそうです。

■明治時代まで存続していた手鎖

手鎖の刑を受けた山東京伝(画像:Wikipedia)

刑罰としての手鎖は明治明治3年(1871年)12月の法改正によって消滅しました。

最後に手鎖の刑を受けたのは明治2年(1869年)、文書偽造の罪によって手鎖100日の判決を受けた服部喜平治(はっとり きへいじ)が最後だそうです。

刑罰としての手鎖はなくなったものの、拷問器具としての使用はその後も認められました。

司法の場から完全に手鎖が消えたのは明治12年(1879年)10月8日、太政官布告第42号によって廃止されています。

■終わりに

今回は江戸時代を中心に用いられた刑罰・手鎖について紹介してきました。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華之夢噺~」でも手鎖が登場するのでしょうか。

※参考文献:

- 石井良助『江戸の刑罰』中公新書、1974年3月

- 大久保治男『江戸の犯罪と刑罰―残虐・江戸犯科帳十話―』高文堂出版社、1988年1月

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)