江戸時代の貨幣経済の発達では両替商の存在が不可欠でした。そうなったのにはいくつかの理由があります。

まず江戸時代には金・銀・銭の三貨が同時に流通していたのですが、どれかが本位貨幣で、他が補助貨幣というわけではなく、みなそれぞれに独立した貨幣でした。

たとえるなら、円とドルとユーロが日本国内で同時に流通していたようなものです。

※あわせて読みたい:

江戸時代の貨幣の種類と庶民の銭暮らし。庶民はめったに小判を使わなかった

ですから受け取りや支払いの事情に応じて、貨幣を交換する必要がありました。そのようなときに両替屋に貨幣を持ち込み、1~2%の手数料を払って希望する貨幣に交換してもらったのです。

江戸時代の金貨は種類により大きさや重さ・額面が決まっている計数貨幣でした。しかし銀貨は一つ一つが異なり、使用するたびに両替商で計算してもらう必要がありました。

このような貨幣を秤量貨幣といいます。数字に弱い人にとっては、気の遠くなる話ですね。

■ややこしい計量・計算

もっとも、いちいち計量するのは手間がかかるので、ある程度まとまった金額を両替商に持ち込み、紙で包んで金額を墨書して封印を押すと、両替商の信用によって中身を確認しなくても通用していたようです。

これは、常是包とか包銀と呼ばれました。

のちに銀貨にも金額が一定している計数貨幣が登場しますが、いちいち数える手間をはぶくため、一定の金額をまとめた計数貨幣の包銀もさかんに流通しました。

現代で言えば封緘をした札束や、五十枚ひと組でビニールに包まれた小銭のようなものかも知れません。

ちなみに、金貨を包んだ後藤包とか包金と呼ばれるものもありました。

再現された両替商のイメージ

また、この時代の金・銀・銭の三貨は、つねに相場が変動していました。そのため、まとまった金額の取り引きの場合は、両替のタイミングによっては利益や損失が多額になることがありました。

江戸時代初期には金1両=銀50匁=銭4,000文だった公定の相場が、18世紀はじめの元禄年間には、金1両=銀60匁=銭4,000文となっています。

このように、貨幣の品質や供給量により、相場は毎日のように変動していたのです。そのややこしい計算をしていたのが両替商でした。

■あの言葉とあの地図記号の由来

また、同じように「一両」と記されている小判金でも、鋳造された時期により金の品位(含まれる金の比率)や含有量が異なります。

よって使う立場とすれば、「同じ1両」なら品位の低い貨幣を支払いに用い、品位の高い貨幣は使わないで貯めておくようにするものです。

このようなことがあるため、両替商は金の品位の確認もしていました。そのための道具を試金石といいます。

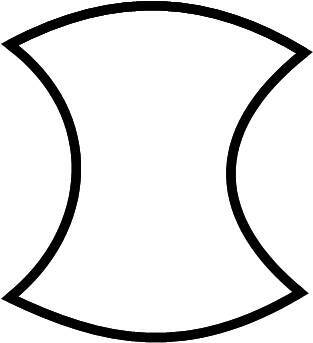

両替商では、貨幣の重さをはかるのに天秤と重さの基準となる大小の分銅(天秤のおもり)を使用します。

これは現在も銀行を表す地図記号として使われていますが、実は江戸時代も両替商の看板にも使われるシンボルマークだったのです。

銀行の地図記号(Wikipediaより)

参考資料:執筆・監修阿部泉『明日話したくなるお金の歴史』清水書院、2020年

画像:photoAC,Wikipedia

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)