なので、立春、立夏、立秋、立冬と、四季に合わせて年4回、それぞれの前日が節分でした。

元々は季節の分かれ目ごとにあった「節分」なぜ2月3日を表す言葉になったのか?

そんな節分ですが、実は2月3日ではなくなる年があります。その珍しい年は令和7年(2025年)……そう、今年でもあります。

令和7年(2025年)の「節分」は、2月2日。

節分が2日になるのは4年前の2021年でもあり、その時はなんと明治30年(1897年)2月2日以来、124年ぶりのことでした。

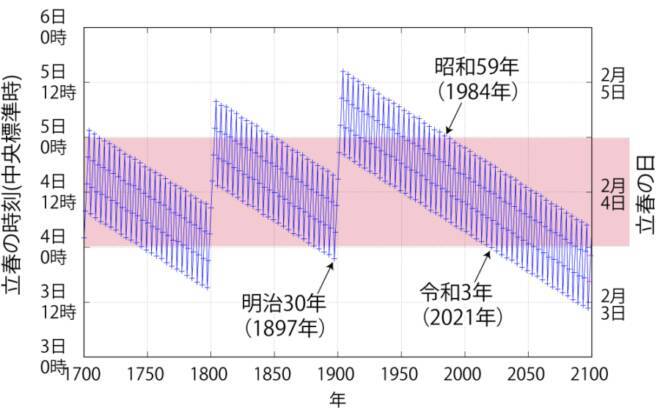

節分の次日である立春(定気法では太陽黄経が315度の時)は「二十四節気」の1つで、日にちは固定ではなく変動します。なぜかというと、1太陽年は365日ぴったりではなく、365.2422日(365日と6時間)であり、徐々に遅れが生じます。さらに、うるう年には4年前より少し早くなります。

この時間のズレによって、今年の立春は2月3日となり、立春の前日である「節分」も、2月2日にズレるわけです。国立天文台暦計算室のグラフを見ると、今後数十年は4年に一度、節分が2月2日になるようですね。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)