■山の実力者、天狗

山の実力者とも言われた天狗は、人々に畏れられていた存在で、知恵の深さや力を自慢したがり、空を自由に飛べるのが特徴です。一口に天狗といっても、赤い顔に高い鼻の鼻高天狗、鳥のようなくちばしの烏天狗など様々な種類がいるとされていました。江戸時代、日本には天狗が12万5000以上いるといわれていて、かなり多かったようです。高尾山や京都の愛宕山などが、天狗が棲む山として知られていました。

■山深くに棲む山姥

山姥も、山の奥に棲む妖怪として有名ですね。人食い鬼のように、人に危害を加える山姥もいる一方で、継母とその実子に虐げられている少女を助けたりと幸せをもたらしてくれる山姥もいたようです。

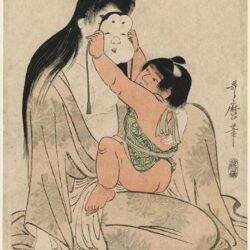

浮世絵にも山姥が金太郎を可愛がっている作品が残されており、ただ怖いだけの存在ではなかったようです。歌麿の作品に描かれた山姥と金太郎は、むしろ微笑ましい光景。

■日本各地の山の妖怪たち

そのほかにも、日本全国に地域に根付いた妖怪がおり、手長足長(山形)、酒呑童子(京都)、後追い小僧(神奈川)、一本ダタラ(奈良)、カシャンボ(和歌山)、笑い男(高知)などユニークな名前のものもたくさん!

山形県にある皇海山には、手が長い妖怪と足が長い妖怪が棲んでいたとか。この妖怪が組になって人を襲うなどの悪行を繰り返していたので、手長足長と一括りにして呼ばれるようになったのでしょう。

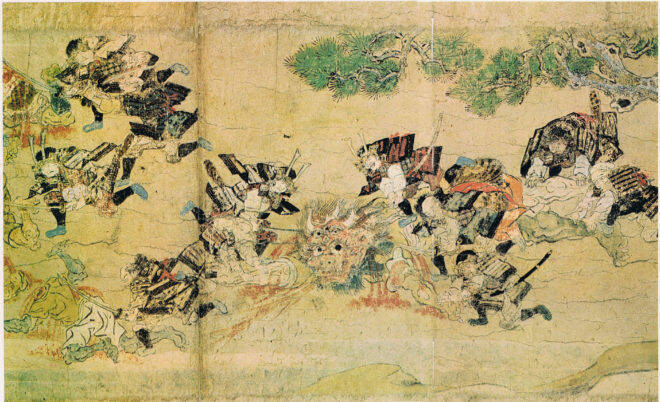

京都の大江山一帯にいた酒呑童子は、鬼の総領だけあって、その存在感そして風貌はかなりの迫力!身長は6m以上、目は15個、角は5本。

後追い小僧は少年の姿をしていて、絣の着物や毛皮などを纏っており、言葉は話さず物音一つたてません。山中を歩く人の後ろをそっとついていき、時には火を灯しながら人の前に現れることもありました。この妖怪は人に危害を与えませんが、追い払いたいときは、持っている食べ物を辺りの岩や切株の上に置いていくといいのだそうです。

一紀伊半島の山中に棲んでいたのは、一本ダタラ。一つ目に一本足の妖怪で、12月20日が一本ダタラに遭う厄日と言われていました。

和歌山県の熊野地方には、カシャンボという妖怪が棲んでいたという言い伝えがあります。どんな姿か定かではありませんが、河童に似ているともいわれていました。

高知県の山中に潜む笑い男は、なぜだか人に会うと笑い始めるんだとか。笑い声はどんどん大きくなり、いつしか山全体に響きわたるほどの声に。その笑い男の笑い声を聞いたら、一生忘れられないとのこと。いったいどんな姿をしているのか、気になるところです。

妖怪は、人気のないところに現れやすいもの。山中は、妖怪に遭遇する確率が高い場所といえるでしょう。貴方はどの妖怪に会ってみたいですか?

参考文献:

- 小松和彦(2015)『知識ゼロからの妖怪入門』.

- 善養寺ススム(2015)『絵でみる江戸の妖怪図巻』.

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)