「この北斎の浮世絵、小さいのにすごい迫力だわ」「よく描かれている題材なのに、なぜか北斎のこの絵に惹かれるんだよね」・・・。

■自然に遠近感を強調する

北斎は西洋画法を研究しており、当時の日本には珍しく遠近感を論理的に把握していた絵師の一人でした。北斎漫画の中でも、遠近法が説明されています。

北斎漫画 三編 「三ツ割の法」

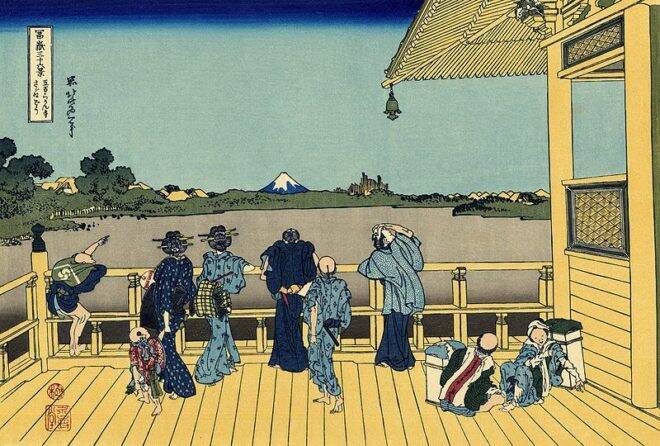

この技法をわざとらしさなく自然に、しかし最大活用したい。そう考えた北斎が編み出した技の一つが「絵の中の人と一緒に風景を眺める」という技でした。下の図は富嶽三十六景のひとつ、「五百らかん寺さゞゐどう」です。

「五百らかん寺さゞゐどう」画像出典元:ウィキペディアより

なんと絵の中の人が私たちと一緒に奥の富士山を見ています。私たちの視線はまず手前の人たちを捉え、彼らの視線に導かれるように奥の富士山へと導かれます。北斎はこのように見る人の視線を手前から奥へと誘導することで、自然に遠近感を感じさせることに成功したのです。

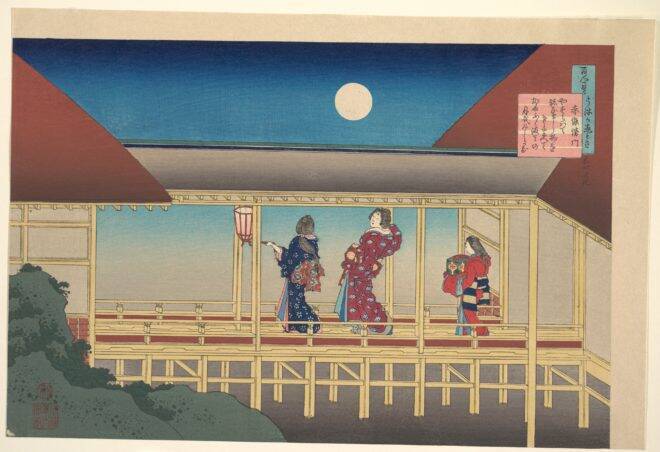

「百人一首 うはかゑとき 赤染衛門」画像出典元 ボストン美術館

こちらの絵も同じく人から月へと視線が誘導されます。

■こだわりづくしの色使い

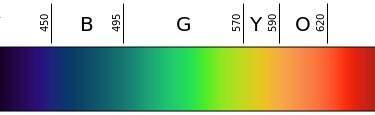

北斎が特に強いこだわりを持って取り組んだのが「色彩」です。彼はたとえ暗い色を出したい時にも、淡い色から幾重にも色を塗り重ねて、複雑な深い色味や質感を生み出しました。「でも、そんな風に色を工夫している絵師は他にもいますよね?」そういわれたらそうかもしれません。しかし北斎のスゴイところは、どうやらそれだけではなさそうなのです。色には進出色、後退色があります。これは色の波長が長い方が手前に飛び出て見えるという原理です。下図の右に行くほど波長が長く、飛び出して見えます。

色の波長スペクトル ウィキペディアより

赤、橙、黄などは進出色で飛び出して見える進出色、青や青紫、紫は後退色というわけです。そしてたとえば同じ青でも、淡い青は暗い青より手前に見えます。最新の研究では、北斎がこの原理を理解して色を使っていたのではないかと言われています。

たとえば北斎が89歳ごろに手がけた「八方睨み鳳凰図」。

こちらの図は長野県小布施の岩松院の巨大な天井絵の下絵です。立体的に陰翳をつけられた美しい鳳凰ですが、中でも赤い尾羽根がもっとも手前に進出して見えます。手が触れられるのではないかという錯覚すら起こりそうです。その下に伸びる羽根も進出して見えるよう黄色で彩色。

反対に、鳳凰の体の大部分は後退色で奥まって見え、より尾羽根が引き立つよう工夫されています(実際の天井絵は下絵とは配色が少し違いますが、この原理は守られています)。

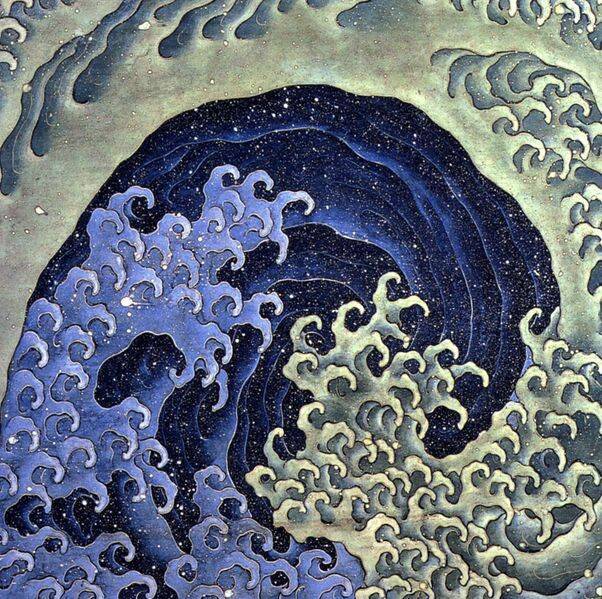

そして同じく小布施の町に残るこの波。祭屋台の天井絵「怒涛図 女波」。

「怒涛図 女波」ウィキペディアより

渦の最も奥は暗い藍、一つ手前の波は明るい藍、もっとも手前の波は緑青。緑は青より波長が長く、手前に出て見える色なので、より立体感が出せるのです。これらの技法は、北斎の技の一部にしか過ぎません。まだまだ紹介しきれないほどの技が、北斎の絵には隠されているのです。

トップ画像: Wikipediaより

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)