キタキタキタ!2019年NHK大河ドラマ「いだてん」の本編スペシャル映像がいよいよ公開!

そんな中、こんな質問がありました。

「いだてん、って何?」

中には天ぷらの一種とでも思っていたのか「それって美味しいの?」と訊いてきた方もいました。

■どんな神様なの?

北京・妙応寺の韋駄天像。Wikipediaより。

韋駄天(いだてん)とは、元々ヒンドゥー教の神様(シヴァ神の子・スカンダ)が仏教に取り込まれたもので、インドからチャイナに伝えられる時、最初は「塞建陀(スカンダ)天」と音写で漢訳されました。

それが何度も書き写される内に頭一文字が略されたり、書き間違い(例:建⇒違)されたりしながら、やがて道教の神様である韋将軍(いしょうぐん)ともごっちゃにされ、現代の「韋駄天」となったそうです。

こうして仏教の神様となった韋駄天は、世界の中心にそびえるという須弥山(しゅみせん)の四方を守護する四天王の部下である三十ニ神将のリーダーとして信仰されています。

■どんな姿をしているの?

ラヴィ・ヴァルマ「スカンダとその妻たち」19世紀頃。本当に顔が六つ、腕が十二本あります。

そんな韋駄天は、道教の影響が強い地域だと韋将軍に近い武将の姿、ヒンドゥー教の影響が強い地域だと、スカンダに近い六面十二臂(ろくめんじゅうにひ)でクジャクに乗った姿で描写されることが多いようです。

六面十二臂とは「六つの顔に十二本の腕(臂)」を意味し、スカンダに六人の乳母がいたことに由来するそうですが、乳母たちが育てたくて争ったために顔が六つになったのか、顔が六つあったから六人の乳母が必要だったのか、興味がつきないところです。

で?その韋駄天がなんで大河ドラマのタイトルになったのでしょうか?

■なんで大河ドラマのタイトルに?

そろそろ結論に移らせていただきますが、韋駄天は「足が速い」のです。

かつて仏舎利(ぶっしゃり。

それで陸上選手(ランナー)をメインに取り上げるであろう大河ドラマのタイトルに選ばれたものと考えられます。

■おわりに

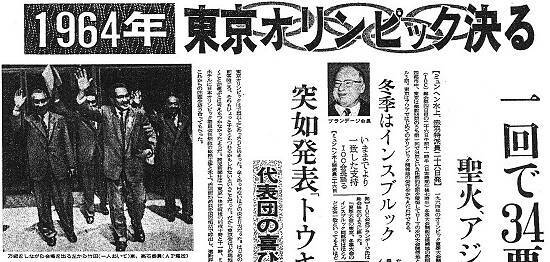

読売新聞・昭和三十四1959年5月27日付記事。Wikipediaより。

来年の大河ドラマが「東京オリンピック」だと聞いた時、最初は少し面喰いましたが、前回の東京オリンピック(第18回オリンピック競技大会)が開催されたのは昭和三十九1964年のこと。

早いもので半世紀以上の歳月が流れており、これもまた積み重ねられてきた「歴史」には違いありません。

かつて東京オリンピックに出場したアスリートたちが韋駄天を信仰していたかはわかりませんが、今度の東京オリンピックにおいても、韋駄天の御加護をもって全力で闘えますよう願っています。

大河ドラマも、ヒットするといいですね。

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)