現代では同じ発音で話される「お」と「を」の文字。他はすべて一音につき一文字なのに、なぜなのでしょうか。

ローマ字だと「お」は「O(オ)」、「を」は「Wo(ウォ)」と表記されるので、かつてそのように発音されていたのでしょうが、「お」と「を」の発音がどのように移り変わってきたのか、その歴史を紹介したいと思います。

■「オレオ」は「ヲレオ」?OとWoの歴史

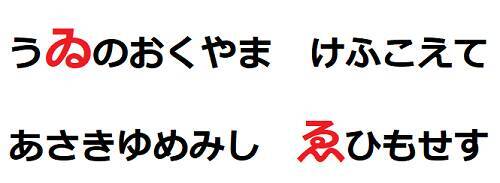

奈良時代以前、「お」は「O」、「を」は「Wo」とそれぞれ発音が分けられていたそうですが、平安時代になると両者が混同される用例がしばしば見られるようになっていきます。

だいたい言葉というものはそのようにこなれていくものですが、それじゃよくない!とルールを決めたのが「小倉百人一首」の選定で有名な藤原定家(ふじわらの ていかorさだいえ)。

藤原信実筆「藤原定家肖像」鎌倉時代

彼によれば高い音を「を(Wo)」、低い音を「お(O)」としたそうで、例えば「をんな(女)」「かつを(鰹)」は「うぉんな」「かつうぉ(勝魚)」と発音したのでしょう。

もし当時にお菓子の「オレオ」があったら、「ヲレオ(うぉれお)」と発音・表記したのかも知れません。

さて、さらに時代は下って江戸時代になると、「Wo」という発音を古くさいものとして嫌い、「お」も「を」も両方「お」と発音するようになります。

※ちなみに「居る(ゐる)」の「ゐ(Yi)」や「恵比寿(ゑびす)」の「ゑ(Ye)」も、「イィ(現代のイよりも語尾を強める感じ)」や「イェ」でなく、それぞれ「イ」「エ」と発音されるようになっていったそうです。

昨今あまり見かけないが、「ニッカウヰスキー」「ヱビスビール」など、たまに見かける文字たち。

そして明治時代に入って日本語表記が一音一文字と制定された時も「を」「ゐ」「ゑ」は生き残りますが、戦後「ゐ」と「ゑ」は淘汰され、いよいよ「を」も廃止されそうになります。

しかし、日本語に定着している「を」をなくしてしまうのは抵抗が強かったようで、当局は「当面は助詞のみ『を』を用いる」とし、後で全廃する予定でしたが、そのタイミングを逃したまま今日に至ります。

■終わりに

以上、「お」と「を」の歴史を振り返ってみましたが、同じ音で二つの文字を使い分ける例としては「わ」と「は」があります。

もしかしたら不合理なのかも知れませんが、今後「お」と「を」、そして「わ」と「は」を統合してしまったら、どことなく文章が味気なくなってしまうかも知れません。

言葉が時代によって変わっていく中で、文字に息づく先人たちの名残に、日本語のもつ人間味が感じられます。

※参考文献:蛇蔵&海野凪子『日本人の知らない日本語』メディアファクトリー、2009年7月27日 第11刷

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)