江戸時代の浮世絵師の名前の中でも取り分けて多いのが、”歌川~” という名前。

では、その歌川派の一番最初、歌川派の開祖は誰か知っていますか?

■歌川派は誰から始まったの?

歌川派の開祖は「歌川豊春(うたがわとよはる)」という絵師です。

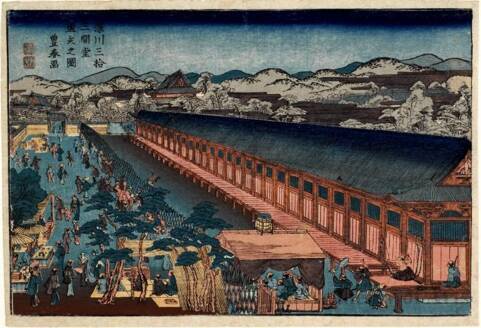

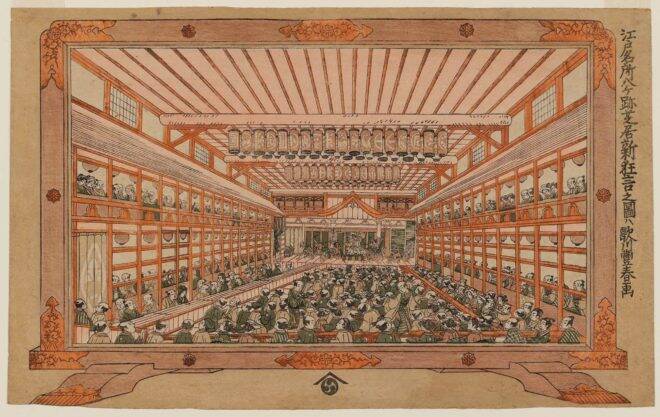

歌川豊春 画

豊春(享保20年(1735年)~ 文化11年1月12日(1814年3月3日))は江戸時代中期の絵師で、生まれは定かになっていませんが、当時の江戸 芝宇田川町に住んでいたために、性を「宇田川 → 歌川」と名乗っていたとされています。

■歌川派の開祖・豊春は誰から絵を学んだの?

では、歌川派の開祖・豊春は誰から絵を学んでいたのでしょうか?これに関しても説がいくつかあるのですが、一番有力なのが、江戸時代に妖怪画を多く描いた絵師・鳥山石燕(とりやま せきえん)に師事していたという説。

猫また(ねこまた)「鳥山石燕 画図百鬼夜行」より

鳥山石燕の作品は、妖怪漫画の第一人者である水木しげるさんも影響を受けており、水木さんの作品の中には石燕が描いた妖怪と同じような構図のものも見られます。

妖怪画といえばこれ!水木しげるも参考にした、江戸時代 鳥山石燕による妖怪図鑑「画図百鬼夜行」

■豊春の作風はどんな感じだったの?

豊春は明和、安永年間(1764~1780年)にかけて「浮絵」と呼ばれる絵を多く描いたことで知られています。「浮絵」とは浮世絵の作画方法のひとつで、建物や風景を遠近法を強調しながら描いた作品のことを指します。

遠近法を用いた浮絵は他の絵師たちによっても描かれていましたが、当時の絵師たちによる遠近法を用いた画法は未熟で不自然な部分が見られましたが、豊春は極めて自然なかたちで遠近法を取り入れた絵師とされています。

歌川派の開祖という重要人物にしては、豊春が描いた現存する作品はとても少なく、豊春の画業は不明な部分が多いです。

■豊春の直属の門人は?

豊春に師事していた門人には、歌川豊国、歌川豊広、二代 歌川豊春など何人もいますが、その後、浮世絵界の最大派閥となる歌川派に成長するきっかけになったにのは、豊国、豊広の活躍、またその二人に師事していた絵師たちの活躍が大きいでしょう。

ちなみに歌川国貞、歌川国芳は豊国の門人、歌川広重は豊広の門人です。

以前紹介した、歌川派の絵師をまとめた系図を見ると、歌川派がどのように成長していったかがわかるでしょう。

浮世絵界の最大派閥!歌川派の絵師をまとめた系図がスゴい。どれだけ絵師を知ってる?

出生地や師事していた絵師が定かではなかったり、残された作品が少ないなど、歌川派の開祖にしては不明な点が多い豊春ですが、遠近法をより自然な形で作品に取り入れるなど、後に大きな文化となる浮世絵の基礎を作った人物の人であることは間違いないでしょう。

歌川豊春(うたがわとよはる)参考:浮世絵師歌川列伝、浮世絵芸術

日本の文化と「今」をつなぐ - Japaaan

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61-wQA+eveL._SL500_.jpg)

![Casa BRUTUS(カーサ ブルータス) 2024年 10月号[日本のBESTデザインホテル100]](https://m.media-amazon.com/images/I/31FtYkIUPEL._SL500_.jpg)

![LDK (エル・ディー・ケー) 2024年9月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51W6QgeZ2hL._SL500_.jpg)

![シービージャパン(CB JAPAN) ステンレスマグ [真空断熱 2層構造 460ml] + インナーカップ [食洗機対応 380ml] セット モカ ゴーマグカップセットM コンビニ コーヒーカップ CAFE GOMUG](https://m.media-amazon.com/images/I/31sVcj+-HCL._SL500_.jpg)