家計簿をつける基準って何?

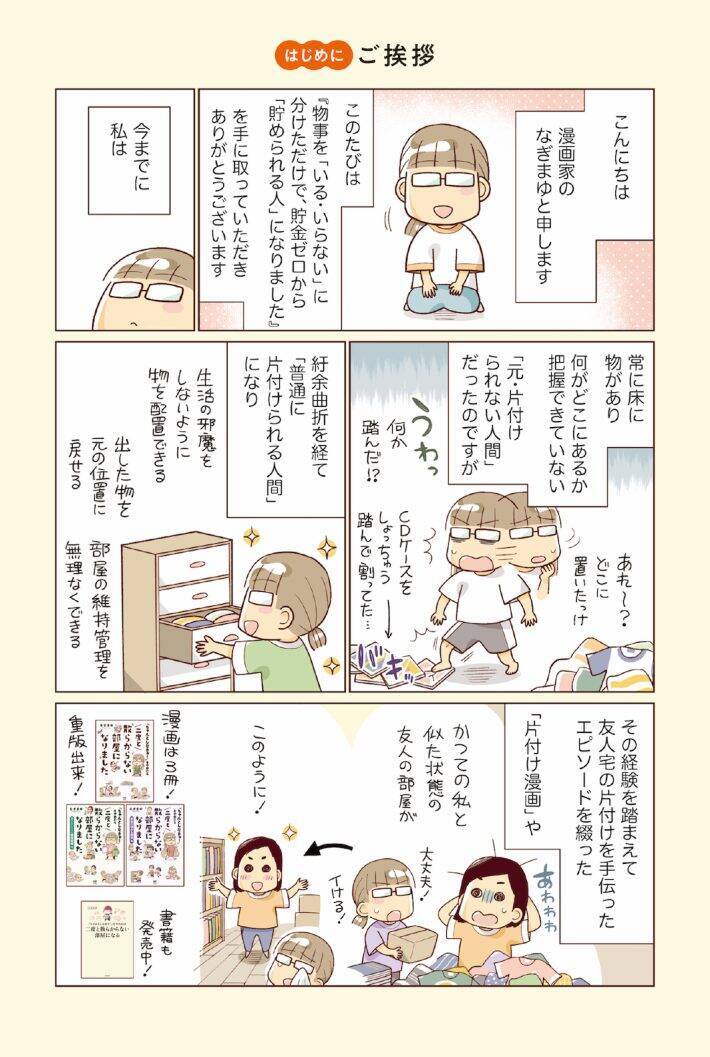

『物事を「いる・いらない」に分けただけで、貯金ゼロから「貯められる人」になりました』(KADOKAWA)は、貯める目的に合わせてお金の分類を変えるだけ、という貯金方法。著者のなぎまゆさんは、片付けやダイエットなど、継続しやすいやりかたをあみだしてきました。今回のテーマは貯金です。

家計簿を完璧につけても自己満足で終わったり、単なる記録で「だから何?」という結果でため息をついたり。貯金という成果があらわれないのは、「ジャンル別」に記入しているからだといいます。

分けるべきは「要・不要」。この違いを、本書から詳しく見ていきましょう。

目的に合った家計簿とは

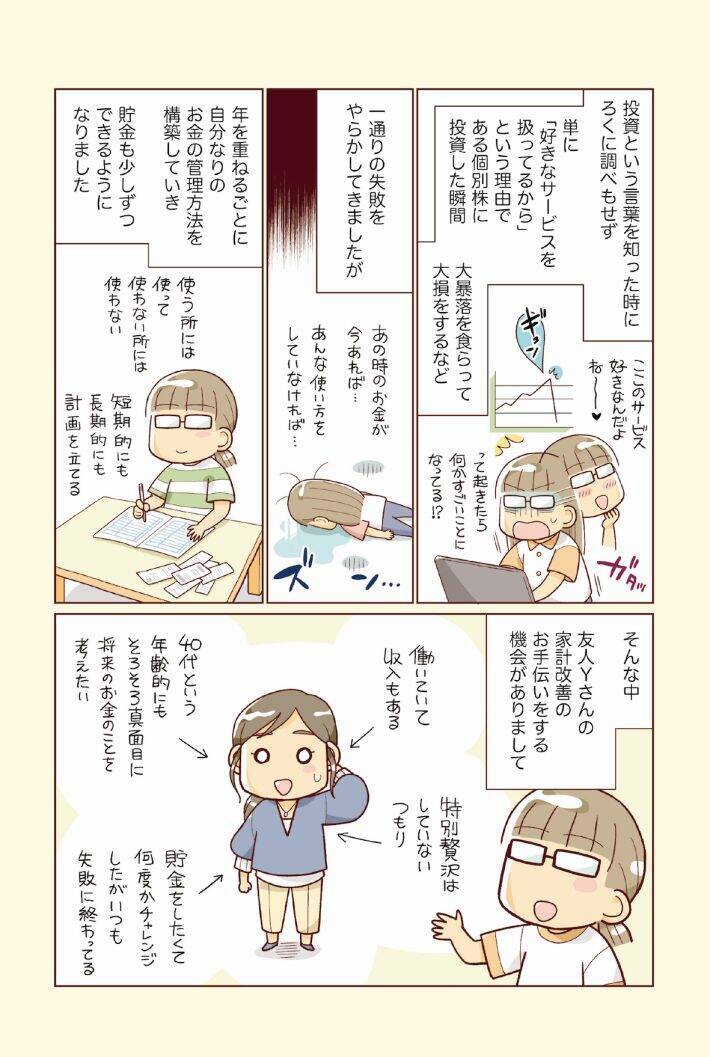

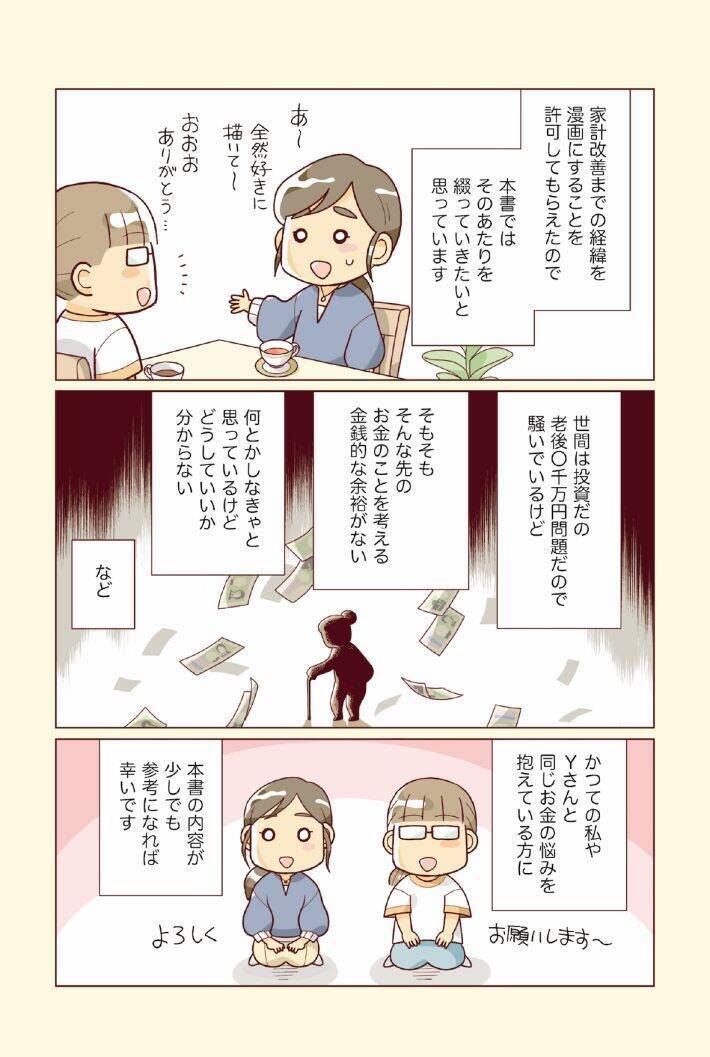

ノートやアプリ、家計簿にもさまざまありますが、基本は支出の仕分け。食費、日用品費、娯楽費など分別していきますが、はたしてあなたの目的に合ったつけかたでしょうか。なぎまゆさんの友人Yさんの目的は、「出費を抑えて節約したい」「将来に向けて貯金をしたい」このふたつです。

「ジャンル別にどれくらいの金額がかかったか知りたい」という、データ管理を目指したいなら、従来の家計簿で納得できたはず。

たとえばジャンル分けなら、「食費=菓子パン、キャベツ、ステーキ」「衣類=靴下、ワンピース、下着」と家計簿につけますよね。

でも、フラッと入ったコンビニでつい購入してしまった菓子パン、サイズ違いのワンピースを買ってタンスの肥やし、だとしたらどうでしょう。

不要なものが一目瞭然になれば、今後どこに気をつければいいかわかりますし、自分の買い物のクセも把握できます。さらに、家計簿を振りかえった時の反省と、次月はここを制覇(せいは)する!というモチベーションも生まれるのではないでしょうか。

必要と不要の内訳を知ろう

本書によると、「必要=固定費、生活費、贅沢(ぜいたく)費」「不要=不要」になります。見直しは「①固定費→②不要→③贅沢費→④生活費」の順で行うといいそうです。固定費というのは、家賃や水道光熱費や携帯代のこと。毎月定期的に出ていくからこそ、ここを徹底的につぶしていくとリターンも多いのです。電力会社や格安スマホへの切り替えなど、面倒がらずに即やるべし。

不要と贅沢費の線引きが難しそうですが、つまり不要とは、後悔が残る出費です。ATMの時間外手数料、多すぎる洗剤や調味料のストックなどが当てはまります。

誰もがやりがちな、安物買いの銭失いや、あっても困らないし、という根拠のない買い物は、買いたい欲求を満たしたいだけかもしれないので、一呼吸おいて冷静になるのもいいでしょう。

贅沢費は、心のうるおいになる出費です。自分へのご褒美とか、推し活に使うお金ですね。

財布のひもが緩んでしまったら

貯金額が少しずつでも増えていくと、自信と意欲がわいてきます。反面、臨時収入があると「このくらいなら、まあいいか」と油断しがち。ここでも「要・不要」の判断が役立ちます。巧みなキャッチコピーに魅せられて「衝動買い」。情報に踊らされて「みんなが買ってるから買う」など。胸に手を当てて、それ本当に必要?と問いかけるだけで、これらの不要買いは防げるのです。

収入が多かった月は、本当に必要なもののために別枠を設けて貯金、というのもいいと思います。

貯金が生活を豊かにする

貯金や節約をきっかけに、自分のライフスタイルを再構築するのは、とても豊かなこと。「要・不要」が把握できれば、自分の「快・不快」の判断材料にもなります。お金の考え方ひとつで人は何歳からでも成長できる、そう実感できる一冊です。

<文/森美樹>

【森美樹】

小説家、タロット占い師。

![美酵 ビファ クレンズドリング 栄養機能⾷品 30包約30日分 [ 発酵 と マグネシウム の力で 美容と健康をサポートし 満腹感 のある 置き換えダイエット ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FnYyHl-kL._SL500_.jpg)

![明治薬品 シボラナイト2 150粒(30日分) [シリアルナンバー付] [ ダイエットサプリ ブラックジンジャー ポリメトキシフラボン 腹部の脂肪を減らす ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41U8wqxGJVL._SL500_.jpg)

![hiritu(ヒリツ) バランスリペアシャンプー&ヘアトリートメント オーロラ [シリーズ最高峰のツヤ] きらめき髪 ツヤ髪 浮き毛パヤ毛抑制 ダメージ毛を集中補修 PPT系洗浄成分 アミノ酸系洗浄成分 毛髪補修成分 カシス&パチュリの香り 香水シャンプー](https://m.media-amazon.com/images/I/41FoHN-YVXL._SL500_.jpg)