前編ではAIを家庭で使うようになったきっかけや、具体的な活用法を聞きました。後編では育児での活用法にフォーカスし、家庭で子どもとAIがどのように関わっているのか、そしてこれからの時代に親子でAIとどう向き合っていくべきかを聞きました。

子どもに安心して使ってもらうための工夫

――3人のお子さんの子育てでは、ChatGPTをどう活用しているのでしょうか。まり:兄弟の年齢が離れているので、休日にどこに出かけるかが難しいのが悩みでした。そこで、「自宅から車で1時間以内、12歳・10歳・2歳の三兄弟、それぞれが無理なく楽しめて、昼ごろに合流できるプラン」という条件を伝え、休日プランを提案してもらいました。

すると、「父と長男・次男はフォレストアドベンチャー横浜(アスレチック施設)、母と三男は隣接のズーラシア(動物園)。お昼にズーラシアで集合し、昼食後少し遊んで帰宅」というプランが返ってきました。施設自体は知っていましたが、“分担して過ごす”という発想はなかったので、AIならではだと感じました。実際に行ってみると、家族全員が「今日は楽しかったね」と満足できる休日になりました。

自分で考えると親の好みに偏ってしまいがちですが、AIは依頼通り子どもが楽しめることに最適化したプランを提案してくれます。情報を探すというより、一緒に選択肢を考えてくれる相棒としての役割が大きいと感じました。

ChatGPTで苦手な日記の宿題も克服

まり:長男は日記を書く宿題が大の苦手で、毎日苦戦していました。そこで、ChatGPTとの対話をしながら文章を考えるようにしてもらいました。ChatGPTから投げかけられる「今日はどんなことがあったの?」「誰と一緒だったの?」「どんな遊びをしたの?」「どんな気持ちだった?」といった質問に答えていくことで日記が完成します。

それまでは「朝ごはん食べた。学校行った。」のような報告書のような内容だったのですが、AIとの対話を通じて、「なぜ印象に残ったのか」「どう思ったのか」という“内面”に目を向けた日記が書けるようになってきました。

親が聞くこともできますが、つい「だから誰と行ったの?」「それだけじゃわからないでしょ」とついイライラしてしまいがちなので(笑)。子ども自身も、親にやらされるのではなく、自主的に取り組んでいるという意識を持つことができます。

――お子さんにAIを使わせる際に、気をつけていることはありますか?

まり:私のスマホかパソコンでChatGPT使っているので、子どもが使用した履歴には必ず目を通すようにしています。子どもに合わせた回答内容や言葉選びなど、親として配慮してほしいことをあらかじめAIに伝えています。家族構成を教えてあるので、息子が使うときは最初に「僕は〇〇(名前)です。小学校6年生です」と言うと、AIが長男であることを理解し、それに応じた対応をしてくれます。

ChatGPTと対話しながら日記を書くと、「自分一人で書けなくなるんじゃないか」と最初のうちは不安でした。でも、学校で自分で書くときも、作文力がアップしているようです。おそらく、AIが提案してくれる新しい語彙や表現にたくさん触れているので、本人の中で使える言葉が増えているのだと思います。

子どもの好みにピッタリな「ぬり絵」が簡単に作れる

まり:漫画が好きな息子たちのために、次に何を読ませてあげたらいいか提案してもらいました。ChatGPTに子どもの好きな漫画のリストを渡して「小学生の息子たちが好きそうな漫画を、リストをもとに提案して」と聞くと、私の知らなかった良作の提案がたくさんありました。

あと、ぬり絵を作成してもらったのがよかったです。今はインターネットで探せばいくらでも無料のぬり絵があります。でも、消防車や新幹線にもさまざまな車種があるため、子どもの好みにピッタリなものがなかなか見つからないことがあったんです。

また、「くまが消防車に乗っている絵」といった好きなものを組み合わせた絵柄を子どもにリクエストされると、さらに見つけるのが難しくなります。そこで、ChatGPTに希望通りのぬり絵を作成してもらっています。「2歳児が塗ります」と言うと、ちゃんと発達段階に合わせたものを作ってくれるのがありがたいです。

雨の日は退屈しがちなので、ChatGPTでぬり絵を作って楽しんでいます。これらの活用法は、同じように悩んでいた方々から『やってみたい』と大きな反響をいただきました

また、息子と一緒に生成AIで簡単なアプリを作った取り組みも、とても気に入っています。

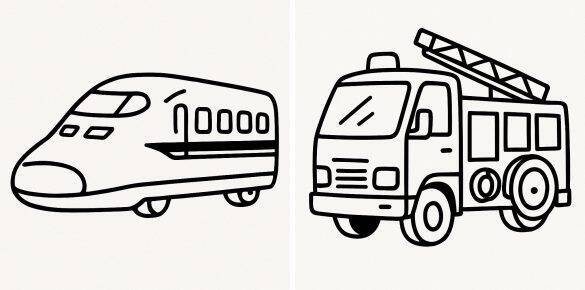

知識ゼロでも「毎朝の子どもの服装選びを解決するアプリ」が作れた

まり:毎朝子どもから、「今日は半袖? 傘いる?」と聞かれるのが面倒で、天気予報をAIに読み込ませて、今日の服装と、傘がいるかどうかを理由付きで教えてくれるアプリを作りました。アプリを作らなくても、スマホで天気予報の画面のスクリーンショットを撮って、画像をChatGPTに読み込ませて「今日の服装と、傘はどうしよう?」と聞くと、トップスとボトムス、帽子の有無まで具体的に提案してくれます。傘についても例えば「雨が降る確率は低めですが、折り畳み傘があると安心」ときめ細かいアドバイスがあります。

それを「自動化できたらいいな」と思ってアプリを作りました。

――プログラミングの知識がなくても、アプリは作れるのでしょうか?

まり:最近は“バイブコーディング”と呼ばれる手法が登場していて、アイデアを日本語で伝えるだけで、AIがコードを書いてくれる時代になっています。

Googleが提供する生成AI開発ツール『Google AI Studio』を使えば、アプリ作成が驚くほど簡単にできます。無料で誰でも使えるため、息子も自分でゲームを作って遊んでいます。

プログラミングの知識はまったくない息子ですが、日本語で「こんなゲームを作りたい」と話しかけると、AIがその内容をもとにコードを書き、実際に試作までしてくれるんです。

それを見て、「もっとこうしたい」言うと、またその通りのバージョンを作ってくれます。

まったくの初心者でも、例えばChatGPTに「初心者なので、Geminiでアプリを作る方法を丁寧に教えて」と言うと、ステップバイステップで優しく教えてくれるので、是非チャレンジしてみてほしいです。

親がチャレンジする姿勢を見せたい

まり:最近そう思うようになりました。今までの時代は、ある程度プログラミングの文法を理解していなければコードは書けませんでした。しかし文法が分かっていても、ゼロから何かを生み出すのはものすごく難易度が高いのです。

そのため、子どもがプログラミング教室に通って、教えられた通りのものを作ることはできるようになっても、自分の頭の中にあるアイディアを形にするのは非常に難しいと感じます。

――子どもたちの将来の働き方など、AIが大きく関わってくるといわれますが、まりさんはどう考えていますか?

まり:確実に、AIを仕事で使うようになるでしょう。それなら挑戦するのは早いほうがいいと思います。私の目の届く年齢のうちに、息子たちにはいろいろと自分の好きなことにAIを使ってみてほしいです。

長男は、走るのが好きなので、自分が走っているフォームの動画をAIに読み込ませてアドバイスを求めたり、自分に合うトレーニング方法やランニングシューズを聞いています。勉強だけではなく、趣味にも使うと楽しいのではないでしょうか。

ただ、AIとばかり対話しているのも親としては心配になるので、普段から子どもの気持ちをよく聞くようにしています。「AIの提案のうちどれがいいか、決めるのは自分なんだよ」と教えていますが、「もし迷ったらママに相談してもいいんだよ」と、親とも話してほしい気持ちは伝えるようにしています。

――家庭でAIを使う上で、どんなことを大切にしていきたいですか?

まり:「子どもにAIを使わせるなんて」と言われることもあるのですが、子どもたちは、将来必ずAIと共に生きていくことになります。私たちの世代が想像もつかないような新しい技術に出会ったとしても、子どもたちには「わからないからやめておこう」ではなく、失敗してもいいからやってみようとしてほしい。そのためにも一番近くにいる大人である私が、臆せず新しいテクノロジーをどんどん使ってみる姿勢を見せたいと思っています。

【まり】

国立大学の理系の大学院を卒業後、メーカーで技術・開発職を経験。

<取材・文/都田ミツコ>

【都田ミツコ】

ライター、編集者。1982年生まれ。編集プロダクション勤務を経てフリーランスに。主に子育て、教育、女性のキャリア、などをテーマに企業や専門家、著名人インタビューを行う。「日経xwoman」「女子SPA!」「東洋経済オンライン」などで執筆。

![美酵 ビファ クレンズドリング 栄養機能⾷品 30包約30日分 [ 発酵 と マグネシウム の力で 美容と健康をサポートし 満腹感 のある 置き換えダイエット ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FnYyHl-kL._SL500_.jpg)

![明治薬品 シボラナイト2 150粒(30日分) [シリアルナンバー付] [ ダイエットサプリ ブラックジンジャー ポリメトキシフラボン 腹部の脂肪を減らす ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41U8wqxGJVL._SL500_.jpg)

![hiritu(ヒリツ) バランスリペアシャンプー&ヘアトリートメント オーロラ [シリーズ最高峰のツヤ] きらめき髪 ツヤ髪 浮き毛パヤ毛抑制 ダメージ毛を集中補修 PPT系洗浄成分 アミノ酸系洗浄成分 毛髪補修成分 カシス&パチュリの香り 香水シャンプー](https://m.media-amazon.com/images/I/41FoHN-YVXL._SL500_.jpg)