アルバム『Prema』に漂う宗教的メッセージとその波紋

一方で、『Prema』というアルバムタイトルには、インドの宗教指導者サイババが自らの死後に生まれ変わりとして出現する存在の名前でもあるという指摘があります。そのため、以前から報じられていた彼のサイババへの傾倒が一層鮮明になったと感じる人もいるようです。藤井風自身はまだ自身の信仰について明言していませんが、<I am god itself>(「Prema」)という歌詞が物語っているように、本作がより宗教色の濃いメッセージを持っていることは明らかです。

このように、藤井風というアーティストには様々な論点があります。音楽ファンから見ると、彼の楽曲やサウンドを徹底的に分析したくなる存在であり、音楽にそれほど詳しくない人でも藤井風の歌声に惹かれる人や、彼のメッセージに救われている人も多くいます。

しかし、逆にその中に危うさを見出す人もいます。あまりにもスムーズなメロディとサウンドを通じて、神や愛、死について語ることで、ある種の陶酔状態が発生するのではないか。そして、サイババの存在を明かさないことで、サブリミナル的に刷り込まれていく危険性を指摘する声にも一理あると言えるでしょう。

日本の社会が無防備に受け入れてしまっていることに対して、過去の教訓が生かされていないと指摘する声もあります。とはいえ、信仰を明言していない分、ファンがそこに自分なりの救いを投影できると言えるのかもしれないのですが。

いずれにせよ、藤井風は“音楽を楽しむ”という娯楽以上の何かを与えている雰囲気があるのも事実です。

「何なんw」に見る藤井風の音楽的完成度と再構築力

まず、藤井風の音楽性について。筆者は「何なんw」という曲で初めて彼を知りました。日本語の方言とソウルミュージックがここまで滑らかにマッチすることに驚きました。

しかし、この「何なんw」も含めて彼のシングル曲を一通り聴いて感じたのは、藤井風の音楽が全体的に非常に整っているということです。抜きん出た才能というよりも、過去の音楽を編集し、再構築し、再生産していく手際が非常に優れている。どの楽曲を聴いても確実に80点以上を取ってくるような良質さです。この点は、Vaundyとも似通っています。

「心地良さ」への徹底したこだわり

ここからは特定のこだわりを感じるよりも、「心地良いものであれば何でも受け入れる」というオープンな感覚がうかがえます。

「Prema」は、Maxi Priestの「Close To You」のメロディを80年代のブラックミュージックであるニュー・ジャック・スウィングに乗せたような印象を受けましたし、「花」はSantanaとMichelle Branchの「The Game Of Love」をピアノサウンドに置き換えた雰囲気です。

良い意味では「懐かしい」、どこかで聴いたことがある音楽。しかし、「圧倒的」と言える音楽かどうかは議論の余地があります。誤解を恐れずに言うならば、藤井風は音楽においてオールラウンダーの優等生なのです。

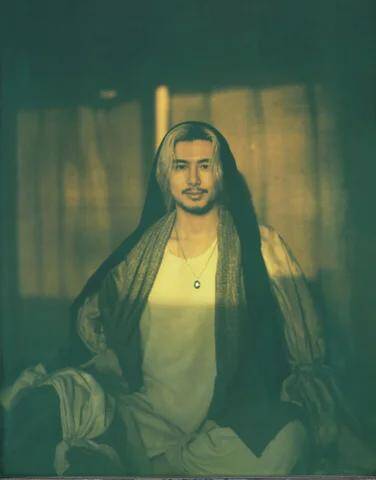

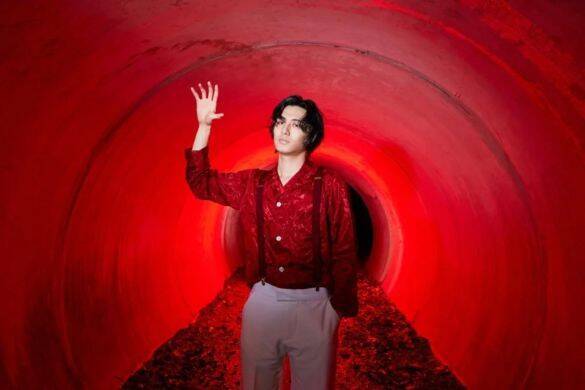

言葉とビジュアルが“神”をつくる

やはり、それは歌詞によるところが大きいのだと思います。

つまり、歌詞を読むことと、それを歌う藤井風を見るという二つの視覚的要素によって、彼のイメージが実体以上の存在へと格上げされていく構図があるのです。なんだかわからないけれど凄い人なのではないか、という印象を植え付ける上で、言葉が重要な役割を果たしています。

しかしながら、その入口としての音楽は極めてスムーズで、ユニバーサルデザインのように誰の耳にも心地良い。気がついたら感化されている仕組みになっているわけです。

これが、“藤井風現象”を作り出している構造と言えます。

以上の理由から筆者の結論として、藤井風は音楽以上、宗教未満の存在であると言えます。ミュージシャンやソングライターという枠を超え、音楽と言葉を処方箋のように駆使するセラピストなのではないでしょうか。

混迷の時代に現れた必然の存在、といったところでしょう。

<文/石黒隆之>

【石黒隆之】

音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。

![美酵 ビファ クレンズドリング 栄養機能⾷品 30包約30日分 [ 発酵 と マグネシウム の力で 美容と健康をサポートし 満腹感 のある 置き換えダイエット ]](https://m.media-amazon.com/images/I/51FnYyHl-kL._SL500_.jpg)

![明治薬品 シボラナイト2 150粒(30日分) [シリアルナンバー付] [ ダイエットサプリ ブラックジンジャー ポリメトキシフラボン 腹部の脂肪を減らす ]](https://m.media-amazon.com/images/I/41U8wqxGJVL._SL500_.jpg)

![hiritu(ヒリツ) バランスリペアシャンプー&ヘアトリートメント オーロラ [シリーズ最高峰のツヤ] きらめき髪 ツヤ髪 浮き毛パヤ毛抑制 ダメージ毛を集中補修 PPT系洗浄成分 アミノ酸系洗浄成分 毛髪補修成分 カシス&パチュリの香り 香水シャンプー](https://m.media-amazon.com/images/I/41FoHN-YVXL._SL500_.jpg)