日本の宇宙航空研究開発機構「JAXA」と欧州宇宙機関「ESA」が共同で運用する水星探査機「ベピ・コロンボ」は、5回目となる水星のフライバイに成功した。

このフライバイで注目すべき点は、史上初めて中赤外線を用いた水星の表面の観測が行われたことだ。

これまで水星は、月に似た暗い地表や、奇妙なほどに少ない鉄分など、多くの謎に包まれていた。

今回撮影した中赤外線画像は、この奇妙な特徴の秘密を解明する貴重な手がかりになるだろう。

水星探査ミッション「ベピ・コロンボ計画」

水星は、太陽系の岩石惑星の中では、もっとも調査が進んでいない惑星だ。

JAXAとESAの共同プロジェクトである「ベピ・コロンボ計画」は、史上3度目となる探査機による水星ミッションだ。

2018年に打ち上げられた「ベピ・コロンボ探査機」は今、8年がかりの水星への旅路の途中にある。

予定では2026年に水星周回軌道に投入されたのち、1年かけてこの惑星を観測する。これに成功すれば、NASAのメッセンジャーに続く史上2番目の快挙となるだろう。

だが、この旅は地球からいきなり水星に向かうわけではなく、地球・金星・水星をフライバイし、その重力でコースを調整しながらの複雑な道のりだ。

もっとも最近のフライバイは、2024年12月1日23時23分(日本時間)に行われたもので、この時ベピ・コロンボは水星の上空37,626kmを通過した。

暗い水星の地表は一体何でできているのか?

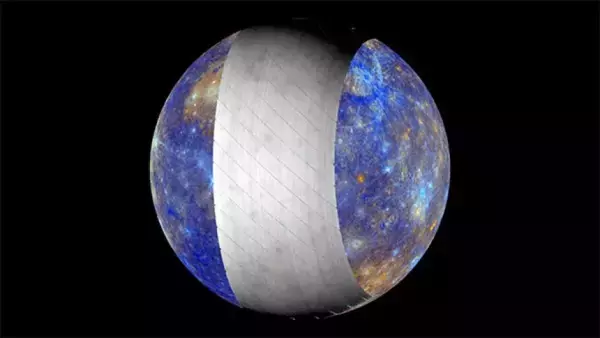

このフライバイでは、通常の写真撮影や粒子・電磁場の測定のほか、水星探査機によるものとしては史上初めて中赤外線による撮影が行われた。

惑星表面の明るさは、その温度・粗さ・鉱物の種類によって決まる。

ドイツの主導で開発された水星放射計・熱赤外分光計「MERTIS」は、そこにある鉱物の種類を調べるのに適した7~14マイクロメートル(μm)の中赤外線光をとらえることができる。

新たに撮影された画像で特に注目すべきなのは、松尾芭蕉にちなんで命名された「バショー・クレーター」だ。

過去に可視光で撮影された画像には、そこに暗い物質と明るい物質の両方が写っていた。

水星の表面が何で構成されているかは、この惑星にまつわる多くの謎のうちの1つだ。

これまでの調査では、鉄とニッケルでできた異常に大きな核があるにもかかわらず、地表には鉄がほとんどないことが明らかになっている。

その一方、太陽に近い水星ではすぐに蒸発すると思われる化学元素が、やたらと大量に存在することもわかっている。

さらに奇妙なのが、水星の地表が異様に暗いことだ。

クレーターだらけのその表面は、月に似ていると思われるかもしれない。ところが、光の反射という点では月の3分の2くらいしかない。

本格的な水星の観察は2026年から

MERTISの観察結果から、そこに何があるのか正確に知るためには、各種の鉱物が中赤外線光をどのように反射し、それが温度(今回の観測では最高420度が計測された)によってどう変化するのか把握しておかねばならない。

これまでMERTISの担当チームは、実験室でさまざまな材料や鉱物を試し、それがさまざまな温度の中でどのような中赤外線を放つのか調べてきた。

だが、その真価が発揮されるのは、2026年にベピ・コロンボが水星軌道に投入されてからのことだ。

そのとき、MERTISは500mの解像度で水星の地表にある鉱物の種類を調べることになる。その地下には大量のダイヤモンドが埋まっている可能性もあるそうだ。

References: ESA - BepiColombo reveals Mercury in a new light[https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/BepiColombo/BepiColombo_reveals_Mercury_in_a_new_light]