アメリカのIT企業Googleが、AIを使ってリアルタイムでイルカと「会話」するというプロジェクトに取り組んでいる。

イルカは哺乳類の中でも賢い動物の一種だ。

開発されたのは「DolphinGemma(ドルフィンジェンマ)」という言語モデルで、生成AIのチャットGPT(ChatGPT)のように機能し、人間の言葉に似た形でイルカの音声を解釈しようという試みだ。

これは40年以上にわたりイルカの観察と記録を続けてきた研究機関との共同研究によるもので、AIの助けでイルカ語の解読が進めば、いずれは夢の異種間コミュニケーションが実現するかもしれない。

イルカはおしゃべり、仲間たちと会話をしている

きわめて知能が高く、好奇心旺盛なイルカは、群れの中で仲間と複雑なコミュニケーションを交わすことで知られている。なにしろ孤独になると独り言をこぼすくらいにおしゃべりなのだ。

イルカを科学的調査を進めるNGO「Wild Dolphin Project(ワイルド・ドルフィン・プロジェクト)」の大きな研究テーマの1つは、イルカの言語を解読することだ。

そのためにバハマ近海で記録されたタイセイヨウマダライルカ[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%A8%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%83%80%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AB]のコミュニケーションの映像や音声は、じつに40年分もおよぶ膨大なものだ。

そうした記録から求愛や口げんかの鳴き声や、イルカがお互いを認識する固有の名前といったものが明らかにされてきた。

イルカとの対話を目指す壮大なプロジェクト

ならば、人間はイルカと会話を交わすことだってできるかもしれない。

だが、イルカの言葉が本当の意味で言語と呼べるレベルのものなのか、今のところ確かなことは不明だ。

イルカには言葉があり、それを解読すれば、私たちはイルカとおしゃべりできるようになるのか?

この疑問に答えるためには、イルカの鳴き声の構造やパターンを解析することが不可欠となる。

イルカ専用AIでイルカ語の解読に挑む

そこでワイルド・ドルフィン・プロジェクトの研究チームが注目したのが、大規模言語モデル(LLM)の可能性だ。

大規模言語モデルは、入力された言葉から、次にもっとも来る可能性が高い言葉を予測し、それによって自然な会話を実現する。これを応用すれば、イルカ語の解読に大いに役立つはずだ。

「DolphinGemma」は、そのために開発されたイルカ専用AIだ。

Googleとジョージア工科大学の協力を得て開発されたこのAIモデルは、Googleの「Gemini」をベースに40年分映像・音声データで学習したもので、イルカが水中で発した音声を解析し、次に来る可能性の高い音を予測することができる。

すると、その予測結果をスマホに内蔵された「Cetacean Hearing Augmentation Telemetry(CHAT)システム」が受け取って、人間には発音が難しいイルカの鳴き声に変換してくれる。

イルカに簡単な言葉を教えることもできるかもしれない

さらにCHATシステムは、人工的に合成したイルカの鳴き声を鳴らすこともできる。これを利用すれば、イルカに人間が考案した簡単な言葉を教えることもできるかもしれない。

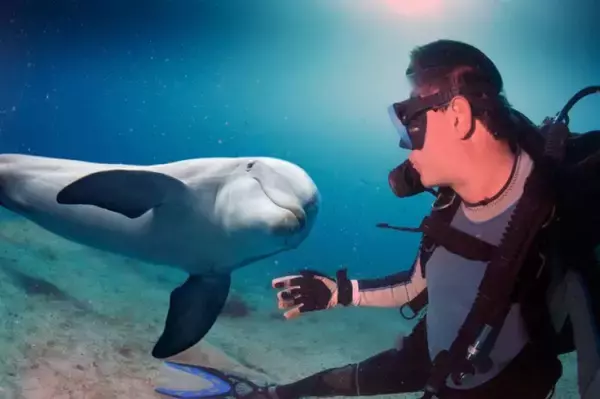

たとえば、CHATシステム内蔵スマホを持ったダイバー(Aとしよう)がイルカの目の前である合成音を鳴らし、すかさずもう1人のダイバーがAにハンカチを渡したとしよう。

これを繰り返せば、イルカはその音には、「ハンカチちょうだい」という意味があると理解するのではないだろうか?

今の時点で、DolphinGemmaとCHATシステムは、イルカと人間のコミュニケーションの橋渡しをする完璧な通訳というわけではない。

だが、これを使うことで、人間とイルカが理解できるシンプルな語彙を作り出すことならできるかもしれない。

まだまだ改良が必要なイルカ専用AIだが、人間とイルカの関係を一歩進めるツールであるのは間違いない。

そしていつかは、イルカと人間が気軽におしゃべりを楽しむなんて未来がやってくるかもしれない。

なお、DolphinGemmaはオープンプロジェクトで、この夏に公開され、研究者なら誰でも利用できるようになるとのことだ

References: Blog[https://blog.google/technology/ai/dolphingemma/]

本記事は、海外の記事を基に、日本の読者向けに重要なポイントを抽出し、独自の視点で編集したものです。