ツタンカーメンの墓の発掘と「ファラオの呪い」に関連して語られてきた真菌、アスペルギルス・フラバス(Aspergillus flavus)から、白血病細胞に対して有望な作用を示す化学物質が見つかった。

米ペンシルベニア大学を中心とする研究チームは、この真菌由来の新しい分子群を単離し、化学的に改良した上で白血病細胞に対する効果を細胞実験で確認した。

今回の成果は、白血病治療に向けた新薬開発の可能性を示すものだが、現時点では基礎研究の段階であり、今後は動物実験や臨床試験を通じて効果や安全性を確認していく必要がある。

この研究は『Nature Chemical Biology[https://phys.org/journals/nature-chemical-biology/]』誌(2025年6月23日付)に掲載された。

ツタンカーメンの墓と真菌の関係

1920年代、ツタンカーメンの墓の発掘後に関係者の死が相次ぎ、「ファラオの呪い」と呼ばれるようになった。

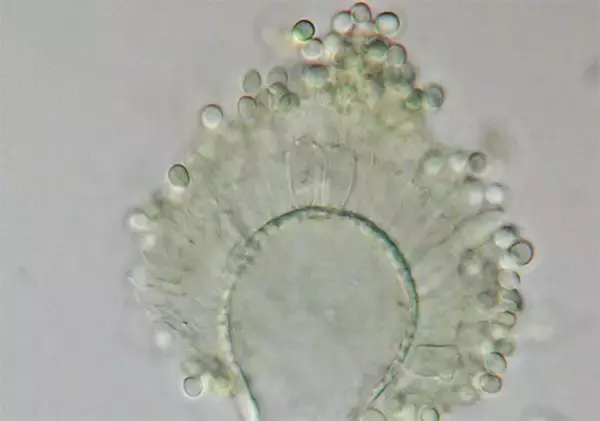

その原因のひとつとして疑われたのが、墓の中に潜んでいた真菌、アスペルギルス・フラバス(Aspergillus flavus)だ。

この真菌は、アフラトキシン[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%88%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%B3]という強い発がん性を持つ毒素を産生することで知られており、密閉された環境で高濃度の胞子を吸い込んだ場合、肺感染症などを引き起こす危険があるとされている。

1970年代には、ポーランドのカジミエシュ4世の墓を調査した科学者のうち10人が短期間に死亡した事例も報告されている。

新しい分子群の特定と化学的改良

研究チームはアスペルギルス・フラバスが生産するリボソーム合成後修飾ペプチド(RiPPs)に注目し、新しい分子群「アスペリギマイシン(asperigimycins)」を特定し単離した。

RiPPs は細胞内のリボソームで作られた後に修飾されるペプチドであり、これまで細菌由来のものは多く報告されていたが、真菌由来のものはほとんど見つかっていなかった。

研究チームは遺伝子情報と代謝情報を組み合わせ、アスペルギルス・フラバスのどの遺伝子がこの分子を作るのかを特定した上で、4種類のアスペリギマイシンを精製した。

さらに一部の分子に脂質を付加するなどの化学的改良を加え、白血病細胞に対する作用を調べた。

その結果、改良したアスペリギマイシンの一部は白血病細胞の分裂に必要な微小管の形成を阻害し、米国食品医薬品局(FDA)承認の白血病の治療薬であるシタラビン[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%93%E3%83%B3]やダウノルビシン[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%B7%E3%83%B3]に匹敵する効果を細胞実験で示した。

今回の改良分子は、白血病細胞には強い作用を示したが、乳がん、肝がん、肺がんの細胞や多くの細菌、他の真菌の成長にはほとんど影響を与えなかった。

白血病細胞に効く仕組み

研究チームは、改良した分子がなぜ白血病細胞に効いたのかを調べた。

その結果、脂質を付けたことで分子が白血病細胞の中により多く入るようになり、細胞分裂に必要な仕組みを邪魔していることがわかった。

さらにSLC46A3という遺伝子が、分子を細胞の中に取り込む役割を果たしていたこともわかっている。

今後の研究

今回の成果は、自然界の真菌が持つ未知の化学物質が新たな治療法につながる可能性を示したものだが、実用化には動物実験や臨床試験での慎重な検証が必要だ。

研究チームは、他の真菌にも同様の有用な分子が存在する可能性があるとして、今後も探索を続けるとのことだ。

References: Penn Engineers Turn Toxic Fungus into Anti-Cancer Drug[https://blog.seas.upenn.edu/penn-engineers-turn-toxic-fungus-into-anti-cancer-drug/] / Penn engineers turn toxic fungus into anti-cancer drug[https://www.eurekalert.org/news-releases/1087829]

本記事は、海外の情報をもとに、日本の読者向けにわかりやすく再構成し、独自の視点で編集したものです。