人間の心臓の心筋細胞から、完全に自律して泳ぐことができる人工魚が開発された。細胞は魚の尾部の部分に設置されている。

その泳ぎはドクドクと脈打つ心臓の収縮機能を利用したもので、心筋細胞が成熟するにつれて本物の魚のように成長するという。

心筋より複雑な人工筋肉ポンプの開発や不整脈といった心臓病の研究に役立つとのことだ。

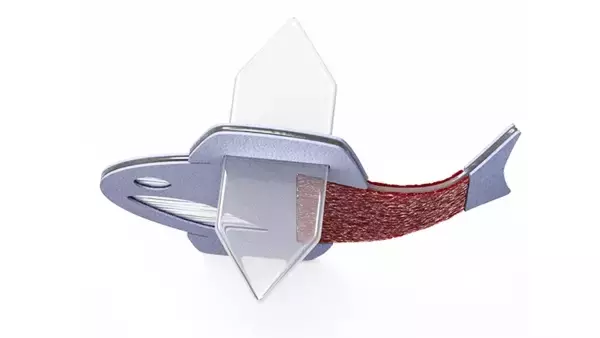

人間の心臓細胞を利用して作られた自律する人工魚 『Science』(2022年2月10日付)で報告された自律して動く人工魚は、ハーバード大学のキット・パーカー教授らの過去の研究に基づいたものだ。

同教授らは2012年にラットの心筋細胞から人工クラゲのような生体ロボットを作成することに成功。さらに2016年にはラットの心筋細胞から泳ぐことができる人工エイを誕生させている。

そして今回の研究では、ヒト幹細胞由来の心筋細胞から、世界初の「自律型の人工魚が開発された。

魚そっくりのフォルムからも想像できる通り、このデバイスは「ゼブラフィッシュ」の形状や動きをモデルにしたものだ。

[動画を見る]

Biohybrid fish made from human cardiac cells swims like the heart beats心臓の筋肉の働きで泳ぐ 魚型デバイスは、心臓の電気的シグナルで心筋細胞を動かし、自分の力だけで泳ぐことができる。

特徴的なのは、ヒレの左右それぞれに心筋細胞が配置され、ちょうど2層構造になっていることだ。そのため心筋細胞の片方の層が収縮すると、もう片側は伸びるようになっている。

心筋細胞が伸びるとタンパク質チャネルが開き、これがスイッチとなって収縮が始まる。すると逆側の心筋細胞が伸びるので、またタンパク質チャネルが開き、これが延々とループするので、最大で108日間泳ぐことができる。

このような動作からは、心臓のような筋肉ポンプのフィードバック・メカニズムをうかがい知ることができるという。

[画像を見る]

image credit:Michael Rosnach, Keel Yong Lee, Sung-Jin Park, Kevin Kit Parker

本物の魚と同じく成長する この魚型デバイスは本物の魚のように成長する。 最初の1ヶ月ほどは、心筋細胞が成熟するにつれて、収縮の振幅、最大遊泳速度、筋肉の協調機能が向上するのだ。

最終的には、野生のゼブラフィッシュと同等の速度と効率で泳げるようになるという。

2層構造の心筋細胞や成長能力に加えて、ペースメーカーのような仕掛けで、収縮の速さやリズムを制御することもできる。

魚のヒレの動作を見事に再現し、長期にわたりスピーディかつ効率的に泳ぐことができるのは、これらの組み合わせの賜物だ。

[画像を見る]

image credit:Michael Rosnach, Keel Yong Lee, Sung-Jin Park, Kevin Kit Parker

本物の心臓と同等の人工心臓を目指して こうした研究は、心臓の鼓動を管理する治療法を考案したり、心臓のペースメーカー機能(洞房結節機能)の障害や不整脈を理解したりするためのモデルとして役に立つという。

このようにパーカー教授らは、心臓に似たものをすでに開発しているが、本物の心臓作りは未だ達成できない大きな目標だ。

「腫瘍細胞を成長させ、心臓オルガノイドとでも言えるドクドクと脈打つ細胞の塊を作ることはできます」とパーカー教授は話す。

だが人の寿命が尽きるまで休むことなく鼓動し、ついでにこっそり細胞を再生してくれるような心臓のメカニズムを再現することは難しい。

しかし、それこそがパーカー教授がいつの日か実現しようと夢見ているものだ。

References:Biohybrid fish made from human cardiac cells swims like the heart beats / written by hiroching / edited by parumo

『画像・動画、SNSが見れない場合はオリジナルサイト(カラパイア)をご覧ください。