人間の脳の働きを研究するには、生きた脳を自由に扱うことはできない。そこで注目されているのが「脳オルガノイド」、つまり研究室で人間の細胞から培養されたミニチュアの脳だ。

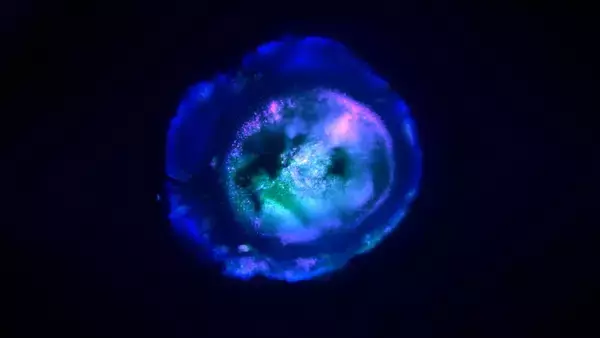

このたび、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の研究チームが開発した新たな脳オルガノイドは、神経組織だけでなく血管構造も備えており、複数の脳領域が接続された脳全体のモデルとして機能するという。

胎児の脳に似た神経活動も確認されており、人工的に再現された脳としてはこれまでにない構造を持つ。

この技術により、自閉スペクトラム症や統合失調症、うつ病などの精神疾患の原因解明や新薬の開発が大きく前進する可能性がある。

この研究は『Advanced Science[https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202503768]』(2025年7月8日付)に掲載された。

脳の解明に必要不可欠な脳オルカノイド

オルガノイドとは、人間の細胞から作られるミニ臓器のことだ。まずは生きた人間から血液や皮膚の細胞を採取し、人体のあらゆる細胞に変化できる「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」を作ることから始まる。

シャーレの中で育つ小さなかたまりだが、立体的な構造をしており、肝臓・腸・脳といった本物の臓器の特徴を備えている。

その最大のメリットは、生きた人間の体を傷つけることなく、その組織や内臓を研究できること。それが新薬の開発や病気の理解に大いに役立つ。

特に脳は人体の中でもっとも複雑で、それでいて未解明な部分が多い器官のため、脳オルカノイドは特に重要だ。

これまでの研究では、大脳皮質や視床など特定の脳領域のみを再現したモデルが多く、「部分的なミニ脳」にとどまっていた。

しかし今回の研究では、そうした従来の限界を超えた「全脳モデル」が実現された。

多領域を再現する「全脳モデル」の次世代脳オルガノイド

これまで脳オルガノイドといえば、大脳皮質など一部の領域のみを模倣したものが主流だった。

しかし、ジョンズ・ホプキンス大学の研究チームが開発した新モデルは、大脳、中脳、後脳の神経細胞を別々に育てた。

この融合体は、「多領域脳オルガノイド(Multi-Region Brain Organoid:MRBO)」と名付けられている。

観察によれば、内部では異なる脳領域の神経細胞が連携して電気信号を発しており、約600万~700万個の神経細胞が含まれているという。

これは、胎児の脳が発達を始めた頃(約40日齢)に見られる構造と非常に似ており、脳全体のネットワークの縮図としては十分なモデルだ。

血管構造と脳の防御機能も再現

このオルガノイドの内部では、血管の成長も確認された。神経組織の間に血管網が自然に形成され、一部では新しい血管が枝分かれして発達する様子も観察されている。

さらに、外部から有害物質が脳に侵入するのを防ぐ「血液脳関門[https://www.brainscience-union.jp/trivia/trivia3833](けつえきのうかんもん)」と呼ばれる防御構造の初期兆候も見つかっている。

この関門は、血液中の有害物質が脳に侵入するのを防ぐ重要なバリアであり、脳の安全性や治療薬の効果を考えるうえで極めて重要な要素である。

このようにリアルな構造を持つMRBOは、実際の人間の脳と似た反応を示すため、動物実験に代わる有力な研究モデルとなる。

ジョンズ・ホプキンス大学のアニー・カトゥリア准教授は「人の脳を直接観察することはできないが、オルガノイドなら病気の進行や薬の効果をリアルタイムで確認できる」と語っている。

精神疾患の解明と新薬開発に役立つ可能性

精神疾患の治療薬開発は困難を極めており、実に96%が臨床試験の初期段階で失敗に終わっている。

その原因の一つが、マウスなど動物モデルでの実験が、ヒトの脳とは異なる反応を示すことにある。

しかしMRBOのような全脳モデルを使えば、人間の脳により近い環境で薬をテストすることが可能となり、治療効果を正確に予測できる可能性が高まる。

特に、統合失調症や自閉スペクトラム症、アルツハイマー病といった、脳全体に影響する疾患においては、こうした全脳的なモデルが不可欠だ。

カトゥリア准教授は、「発達のごく初期に何がうまくいかなくなるのかを理解できれば、新たな治療の手がかりが見つかる」と語る。

個別の患者に合った治療法を見つける“個別化医療”の実現にもつながるかもしれない。

References: Advanced.onlinelibrary.wiley.com[https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202503768] / Scitechdaily[https://scitechdaily.com/this-tiny-brain-grown-in-a-lab-could-revolutionize-mental-health-research/] / Sciencealert[https://www.sciencealert.com/this-amazing-blob-is-stunningly-similar-to-the-human-brain]

本記事は、海外の記事を参考に、日本の読者向けに重要な情報を翻訳・再構成しています。