アメリカ・インディアナ州で発見された化石が、これまで知られていなかったシルル紀のカブトガニであることが、ウェストバージニア大学の研究で明らかになった。

カブトガニの化石記録には、オルドビス紀とデボン紀の間におよそ8000万年の空白があった。

この新発見により、その時代に実際にカブトガニが生き延びていたことが裏付けられた形となる。

標本は新属・新種として記載され、「Ciurcalimulus discobolus(チョーカリムルス・ディスコボルス)」と命名された。

この研究は『Proceedings of the Royal Society B[https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2025.0874]』誌(2025年6月18日付)に掲載された。

カブトガニに残された進化の空白を埋める発見

カブトガニは、オルドビス紀(約4億8500万年前~約4億4300万年前)に起源をもつ古代の節足動物であり、その姿をほとんど変えることなく現在まで生き延びてきた「生きた化石」として知られている。

現生では4種のみが確認されており、分布も限られているが、絶滅した化石種を入れると、80種以上も存在していたとされる。

だが、カブトガニの進化の過程には大きな空白がある。

特に、オルドビス紀末の大量絶滅後からデボン紀後期(約4億1600万年前~約3億5920万年前)までの約8000万年にわたって、カブトガニの化石は一切見つかっていなかった。

今回、この空白を埋める手がかりとなる化石が、アメリカ中西部のインディアナ州で見つかった。

標本は1975年に、古生物収集家のサミュエル・J・キウルカ・ジュニア氏によって採取されたものだが、長らく分類はされていなかった。

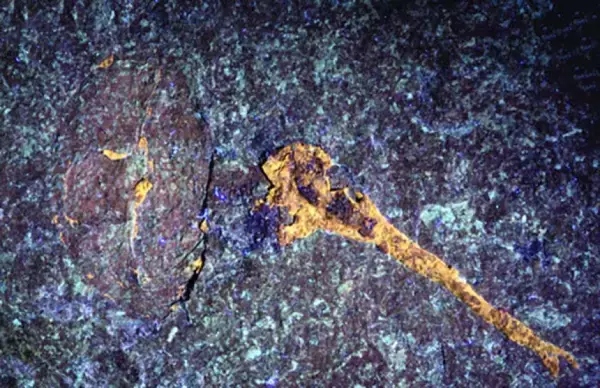

ウェストバージニア大学の古生物学者、ジェームズ・ラムズデル博士が詳細に分析した結果、新属・新種であることがわかり、「Ciurcalimulus discobolus(チョーカリムルス・ディスコボルス)」として正式に記載された。

空白だったシルル紀を生きたチョーカリムルス・ディスコボルス

チョーカリムルス・ディスコボルスは、シルル紀中期(約4億2400万年前)に生息していた。

シルル紀は約4億4300万年前から約4億1900万年前にかけての時代で、オルドビス紀末の大絶滅から生態系が回復し始めた時期にあたる。

化石は、インディアナ州にあるワバシュ層ココモメンバーと呼ばれる地層から出土した。

この層は、ウミサソリ類などの化石が集中して見つかる「ウミサソリ地層」とも呼ばれ、炭化した外骨格が圧縮化石として保存されていることで知られている。

チョーカリムルス・ディスコボルスは、オルドビス紀に生息していたルナタスピス属(Lunataspis)と呼ばれる、現時点で最古とされるカブトガニの一種に形態がよく似ており、丸みのある前体や、滑らかな後体、複数の節を持つ尾剣を備えていた。

ただし、後体に軸突起や外縁の溝がないなど、明確な形態上の違いがあり、独自の種であると判断された。

オルドビス紀末の大量絶滅からの復活

今回の発見は、オルドビス紀末の大量絶滅がカブトガニに与えた影響が限定的だった可能性を示している。

チョーカリムルス・ディスコボルスがその後のシルル紀にも生存していたことから、古代型のカブトガニが過酷な環境変化を乗り越えて進化を続けていた事実が明らかになった。

また、化石が発見されたインディアナ州は、当時のローレンシア大陸の一部であり、初期カブトガニの進化における重要な拠点だった可能性がある。

ラムズデル博士は、ローレンシアを中心とした発見の多さは調査地域の偏りによるものであり、アフリカや南アメリカなどの旧ゴンドワナ大陸での今後の発掘が、さらなる発見につながると述べている。

カブトガニとはどんな生き物か

カブトガニは、一見するとエビやカニの仲間のように見えるが、実はクモやサソリに近い「鋏角類[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8B%8F%E8%A7%92%E9%A1%9E](きょうかくるい)」と呼ばれる節足動物に属する。

英語では「horseshoe crab(ホースシュークラブ)」と呼ばれ、馬の蹄のような背中の形がその名の由来となっている。

現生のカブトガニは、1種がアメリカ東海岸からメキシコ湾にかけて分布し、残りの3種はアジアの沿岸部、主に日本、東南アジア、インドなどに生息している。

日本では主に西日本の干潟に「カブトガニ(Tachypleus tridentatus:タキプレウス・トリデンタトゥス)」が生息しており、国の天然記念物にも指定されている。

体は、前体、後体、尾剣の3つの部分に分かれており、尾剣を含めた成体の全長は、生息種によって異なるが、60cmから70cmに達することもある。

浅い海の砂泥地に生息する底生動物であり、ミミズ、小型の貝類、藻類などを捕食している。

寿命は20年近くにおよび、春から夏にかけて大潮の夜に浜辺へ上陸し、産卵・交尾を行う。

また、カブトガニの青い血液は医療分野でも重要な役割を果たしている。血液中に含まれる「アメブロサイト」と呼ばれる細胞には、細菌の毒素(エンドトキシン)を検出する働きがあり、ワクチンや注射器の安全性試験に広く利用されている。

References: Royalsocietypublishing[https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2025.0874] / Paleontologist Discovers First Known Silurian Horseshoe Crab[https://www.sci.news/paleontology/ciurcalimulus-discobolus-14177.html]

本記事は、海外の情報を基に、日本の読者向けにわかりやすく編集しています。