春になれば花が咲き、夏になれば虫が活動する。四季折々の季節の流れは、世界中どこでも同じように起きているように思える。

しかし実際には、春とされる時期でも、植物が芽を出すタイミングや動物が活動を始める時期は、場所によって大きくずれていたことが、新たな研究で明らかになった。

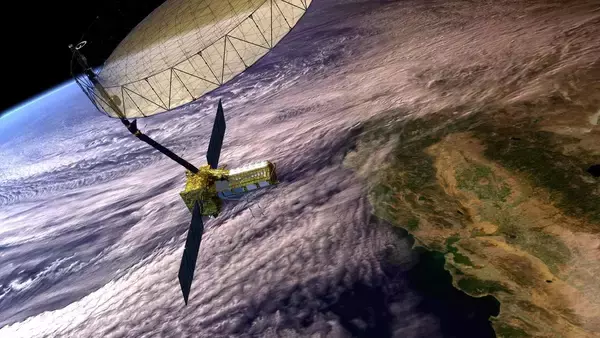

オーストラリアの連邦科学産業研究機構(CSIRO)を中心とする研究チームが、過去20年分の衛星データを使って、地球全体の植物の成長サイクルを分析した。

その結果、これまで見えていなかった「季節のずれ(季節的非同期)」が、世界各地に存在することがわかった。

この発見は、生き物の進化や生態系の成り立ち、さらには農業や経済活動にも深く関わっている可能性があるという。

この研究は『Nature[https://doi.org/10.1038/s41586-025-09410-3]』誌(2025年8月27日付)に掲載された。

宇宙から観察した地域ごとの植物のサイクル

植物が芽を出したり、花を咲かせたりするタイミングは、気温や降水量などの自然条件に左右される。

こうした季節の変化にともなう生き物の活動を観察・記録し、そのタイミングや仕組みを明らかにしようとするのが、「季節学(Phenology)[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A3%E7%AF%80%E5%AD%A6]」と呼ばれる学問分野だ。

これまでの研究では、北アメリカやヨーロッパなど、冬と夏の寒暖差が明確な地域において、比較的はっきりとした植物の成長サイクルが確認されてきた。

しかし、赤道近くの熱帯地域や、雨が不規則に降る乾燥地帯では事情が異なる。植物の成長が一年を通じて細かく変化するため、「成長期」を明確に特定するのが難しいのだ。

そこで研究チームは、、既存の仮定にとらわれない方法で、20年間にわたる高解像度の衛星画像を利用し、、植物の活動時期を世界規模で再マッピングした。

世界各地で発生している季節のずれが明らかに

調査の結果、世界各地で季節のずれが発生していることが確認された。

特に顕著だったのが温帯の1つ、地中海性気候[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%AD%E6%B5%B7%E6%80%A7%E6%B0%97%E5%80%99]の地域だ。

地中海性気候とは、冬は雨が多く比較的温暖で、夏は乾燥して暑いという特徴を持つ。

これらの地域では、「植物の成長が一年のうちに複数回ピークを迎える」というユニークな傾向が確認された。

たとえば、春の初めにいったん成長が盛んになったあと、暑く乾燥した夏の時期には成長が一時的に落ち着く。そして、気温が下がり再び雨が降り始める秋口にもう一度成長が盛んになるのだ。

このような年に2回成長のピークを迎えるサイクルは「ダブルピーク型」と呼ばれ、カリフォルニアの森林などで特によく見られる。

また、こうした森林とその周囲に広がる乾燥地帯では、植物の活動タイミングが2か月以上ずれることもあり、見た目は近い場所でも、まったく異なる“季節の時計”が刻まれていることになる。

わずか160kmの差でも、季節のタイミングが大きく異なる

こうした季節のずれが集中して起きている場所は、研究チームによって「非同期ホットスポット(seasonal asynchrony hotspots)」として注目されている。

つまり、近くにありながらも、季節の進み方に大きな差が出る地域のことだ。

その代表例が、アメリカ・アリゾナ州にあるフェニックスとツーソンという2つの都市である。

この2都市は直線距離でわずか160kmしか離れていないが、降水のパターンが大きく異なっている。

フェニックスでは、冬と夏に比較的バランスよく雨が降るのに対し、ツーソンでは主に夏のモンスーン(季節風による激しい雨)に集中して雨が降る。そのため、植物が活発に育つ季節のタイミングも、両都市で大きくずれている。

同じような現象は、熱帯に広がる山岳地帯でも数多く見られた。

こうした地域の多くは、「生物多様性ホットスポット」と呼ばれる、動植物の種類が非常に多く集まる地域とも重なっている。季節のリズムが場所によって大きく異なることが、生態系の複雑さを生み出す一因となっている可能性がある。

季節のずれが、やがて新たな種を生むかもしれない

では、こうした「季節の非同期現象」が、自然界にどのような影響を及ぼしているのか。

植物が異なるタイミングで成長や開花を迎えれば、それを利用する昆虫や動物たちの行動も変化する。

特に、同じ種の動物でも、繁殖のタイミングが地域ごとにずれていれば、交配の機会が減り、やがて遺伝的な違いが生まれる。

こうして隔たった個体群が、それぞれの環境に適応して進化していけば、長期的には新しい種が誕生することもあり得る。

仮にそれが一部の種にしか起きていなくても、数万年単位のスパンで見れば、その積み重ねが地球規模の生物多様性の源泉となってきた可能性は十分にある。

山を越えるだけで農業サイクルも変わる。人間活動への影響

このような季節のずれは、自然界だけにとどまらない。人間の営みにもじわじわと影響を与えている。

たとえば、コロンビアのコーヒー農園では、山を越えただけで、収穫のタイミングがまったく異なることがある。

ある地域ではコーヒーの花が咲いているのに、隣の地域ではすでに実が熟して収穫が始まっている。

これは、気候や雨のパターンの微妙な違いが、植物の成長リズムに大きな影響を与えているからだ。

このように、季節のパターンを正確に把握することは、農業はもちろん、動物の移動や繁殖の研究、さらには気候変動による影響を予測するうえでも欠かせない。

時間と空間にまたがる“季節のずれ”という視点は、これからの地球環境を理解する鍵となるだろう。

追記(2025/09/05)植物の成長サイクルの記述に誤りがありました「植物の成長が一年のうちに複数回ピークを迎える」と訂正して再送します。

References: Nature[https://www.nature.com/articles/s41586-025-09410-3] / Theconversation[https://theconversation.com/see-earths-seasons-in-all-their-complexity-in-a-new-animated-map-262935]

本記事は、海外メディアの記事を参考に、日本の読者に適した形で補足を加えて再編集しています。