ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測データから発見された、謎の小さな赤い点は、宇宙誕生からわずか5億~7億年後という時代に存在していた、まったく新しいタイプの天体、「ブラックホール星」である可能性が浮上している。

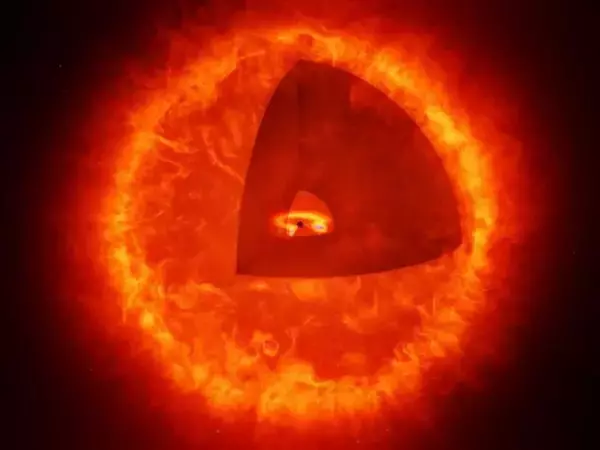

ブラックホール星とは、中心に超大質量ブラックホールを抱え、周囲の物質を吸い込むことでエネルギーを生み出し、恒星のように輝いて見える仮説上の天体だ。

ペンシルベニア州立大学をはじめとする研究チームは、こうした天体が、銀河の中心にある巨大ブラックホールの形成初期を示す“失われた環”ではないかと考えている。

もしこの仮説が正しければ、宇宙初期の進化プロセスに関する新たな理解が深まるかもしれない。

この研究は『Astronomy & Astrophysics』[https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202554681]誌(2025年9月10日付)に掲載された。

ジェイムズ・ウェッブ望遠鏡が初期宇宙で発見した謎の赤い点

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(以下JWST)は、宇宙でもっとも高性能な赤外線望遠鏡として設計されており、宇宙誕生直後の光(赤外線)を観測できる能力を持っている。

宇宙は膨張を続けていることで「赤方偏移(せきほうへんい)」という現象が起きている。その光は波長が引き伸ばされ、遠く離れた天体ほど、光が赤っぽく見える赤外線へと変化していく。

JWSTはこの赤外線をとらえることで、今からおよそ130億年以上前、宇宙が誕生して間もない時代の天体の姿を“過去からの光”として観測できるのだ。

そんなJWSTが2022年に公開した最初の観測データを見て、世界中の天文学者たちが困惑した。謎の小さな赤い点(Little Red Dots)が複数発見されたのだ。

これらの赤い点は、ビッグバンからわずか5億~7億年後の時代に存在していたとされている。天文学では、星や銀河は時間とともに赤くなる傾向があり、赤い光を放っている天体は、通常は年を経た“成熟した”天体と見なされる。

そのため、これらの赤点を見た研究者たちは、「成熟した銀河」の可能性があると考えた。

だが、もしそれが本当なら、そんな初期宇宙に、現在の天の川銀河のような大規模な銀河がすでに存在していたことになる。

ペンシルベニア州立大学を中心とする研究チームは、こうした前例のない性質に注目し、これらの天体に「ユニバース・ブレイカー(universe breakers)」という異名を与え、徹底的な解析に乗り出すことになった。

銀河にしては明るすぎる赤い点

銀河というのは、多くの恒星が集まって構成されており、色や明るさはその恒星の分布によって決まる。赤い光を放っているのなら、そこには年を取った低温の星々が多数含まれているはずだ。

だが、今回の赤い点は、成熟した銀河にしては明るすぎた。

冷たい恒星は基本的に暗いため、たとえ何十億個集まっていたとしても、それだけで観測されたような強い光を放つとは考えにくい。

この明るさを銀河として説明するには、恒星が異常な密度で詰め込まれている必要がある。通常の銀河モデルでは、とても成立しない構造だ。

そこで研究チームは、あらたな仮説を打ち立てた。「もしこの赤点が、多数の恒星の集まりではなく、ひとつの巨大な天体だったとしたら?」この視点の転換が、新たな可能性を導き出すことになる。

巨大天体「ブラックホール星」の可能性

研究チームは、赤い点の異常な明るさを説明するため、まったく新しい天体の存在を仮定するに至った。それが「ブラックホール星(Black Hole Star)」と呼ばれる、仮説上の天体である。

この天体は、見た目こそ恒星のように輝いているが、内部ではまったく異なるメカニズムが働いている。

通常の恒星は、内部で核融合反応が起こることでエネルギーを生み出している。

中心には超大質量ブラックホールが存在し、その周囲を取り巻く巨大なガスの球体が、ブラックホールによって吸い込まれる過程でエネルギーを発し、光り輝いていると考えられている。

銀河の中心には、たいていの場合ブラックホールが存在している。中には、太陽の質量の数十億倍にもなる超大質量ブラックホールも確認されている。

だが、それほどの巨大なブラックホールが、宇宙初期にどのようにして短期間で形成されたのかは、いまだに解明されていない。

もしブラックホール星が実在するのだとすれば、それはまさにブラックホールが誕生・成長していく過程のごく初期段階を示す、これまでに見つかっていなかった“失われた環”となる可能性がある。

つまり、銀河の中心に超大質量ブラックホールが形成される、その第一歩をJWSTが捉えたことになるかもしれないのだ。

ペンシルベニア州立大学のジョエル・レジャ准教授はこう語る。

実際には、たくさんの恒星が集まっているのではなく、ひとつの巨大な天体だったのです。

観測された光の波長は、冷たい恒星と同じような特徴を示していましたが、その明るさはとても恒星では説明できるものではありませんでした。

中心にブラックホールを抱えた特殊な天体が、まったく別の仕組みで光を放っているのではないかと考えています(レジャ准教授)

ブラックホール星仮説を裏づけた特異天体「ザ・クリフ」を観測

ブラックホール星という仮説を検証するには、天体が放つ光の「スペクトル」を調べる必要がある。

スペクトルとは、天体から届く光を波長ごとに分解したもので、それを見ることで、その天体の温度や構成元素、質量の分布など、さまざまな情報を読み取ることができる。

研究チームは2024年1月から12月にかけて、JWSTを使い、およそ4500個もの遠方銀河のスペクトルを収集した。

その中に、ひときわ異常なスペクトルを持つ天体が見つかり、研究チームは「ザ・クリフ(The Cliff)」と名付けた。

膨大な質量を持ち、あまりにも極端な性質を示していたことから、検証に値する最有力候補とされたのだ。

ザ・クリフの光が地球に届くまでには、なんと約119億年もかかっている。つまり、それは宇宙誕生から約14億年後、まだ銀河の構造すら安定していなかった頃の天体ということになる。

そして決定的だったのは、その光のスペクトルだった。

これまで「多数の冷たい恒星が集まった銀河」だと考えられていた赤点と同じような赤外線の特徴を持ちながらも、単なる恒星の集合ではとても説明できない強い光と質量を示していたのだ。

研究チームは、このスペクトルをもとに詳細なモデルを構築し、「ザ・クリフ」が単なる銀河ではなく、中心に超大質量ブラックホールを抱え、それを取り巻く巨大なガスの天体、「ブラックホール星」の特徴に最も近いと結論づけた。

ドイツのマックス・プランク天文学研究所に所属するアンナ・デ・グラーフ博士は、「ザ・クリフの極端な性質は、既存のモデルをすべて白紙に戻す必要があると感じさせるものでした」と語っている。

ブラックホール星が示す宇宙初期の進化プロセス

今回の研究で観測された「ザ・クリフ」のような天体は、ブラックホール星という仮説の実在可能性を大きく高めるものとなった。

研究チームは今後、これらの天体がどのようにガスを蓄え、どれほどの密度と光度を持っているのかをさらに詳しく調べていく予定だという。

レジャ准教授は、「これは現時点で考えられるもっとも有力な仮説であり、ほぼすべての観測データに一致している最初のモデルです。

そしてこう続けた。

間違っていてもいいんです。宇宙は私たちの想像をはるかに超えるほど奇妙な存在であり、私たちにできるのは、その手がかりをひとつずつたどっていくことだけです。まだまだ大きな驚きが私たちを待っているはずです(レジャ准教授)

研究チームは、ブラックホール星が本当に存在するかどうかを確かめるため、今後さらに観測と理論の両面から検証を進める方針だ。

References: Dx.doi.org[https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202554681] / Eurekalert[https://www.eurekalert.org/news-releases/1098051]

本記事は、海外メディアの記事を参考に、日本の読者に適した形で補足を加えて再編集しています。